Nolite timere eos, qui corpus occidunt, animam autem occidere non possunt (Matth.X,28).→【解題】

「あなたがたの肉体を殺そうとも、魂を殺すことのできない者どもを恐れるな」、なぜなら、霊は霊を殺すことはできない、霊は霊に命を与えるものだからです[だから霊を恐れることもまた、ないのです]。あなたがたを殺そうとするもの、それは血と肉で、それらは相携えて死んでゆくものです。人間において最も高貴なもの、それは血、ただしそれが正しく意志すればです。しかしまた人間において最も厭わしいもの、それは血、それが邪まに意志すればです。血が肉に打ち勝てば、人は謙虚で、忍耐づよく、浄く、あらゆる徳を具えます、しかし肉が血に打ち勝てば、人は傲慢で、怒りっぽく淫らで、あらゆる不徳を具えます。この点に鑑みて聖ヨハネは讃むべきかな、かれのことは神ご自身がすでに讃えておられる。

さて、よく聞いてください、これから私はまだ一度も話したことのないことを話そうと思います。神が天と地とあらゆる被造物を造り給うたとき、神は働きませんでした。働くべき事態は何もなかったし、神の内にも働きはなかったのです。それから続いて神は語りました、「われわれは、われわれに等しいものを成そう」。[単に]つくることは簡単なことです。誰でも好きなときに好きなようにものをつくることができます。しかし私が[私に等しいものを]成すというとき、それは、そのものを私が私自身で私自身とともに私自身の内に成し、そこへ私の像を完全に刻印することです。「われわれは、等しいものを成そう」――あなた、父でもなくあなた、子でもなくあなた、精霊でもない、わたしたち、聖なる三位一体のかたちにおいてわれわれは等しいものを成そう。神が人を成したとき、そのとき神は魂の内で彼に等しい働きを働きました、彼の、働いてやまない、永遠不断の働きをです。その働きは実に大いなるもので、魂そのものに他ならないほどに大いなるものでした。魂そのものが神の働きだったのです。神の本性、神の存在、神の神性は、ひとえに神が魂の内で働かずにはいないという点にあるのです。神は幸いなるかな、幸いなるかな! 魂の内で働くとき、神はその働きを愛します。その働きがその愛であり、その愛が神である。神は彼自身を愛する、彼の本性、彼の存在、彼の神性を愛する。自身を愛するその愛において、神はあらゆる被造物を愛するのです。自身を愛するその愛をもって、神はあらゆる被造物を愛します、被造物としてでなく、むしろ神としての被造物として。自身を愛するその愛において、神はあらゆるものを愛するのです。

さて、私はこれまで話したことのないことを話したいと思います。。神は、みずからを味わう。自身を味わうその味わいにおいて、神はあらゆる被造物を味わう。自身を味わうその味わいをもって、彼はあらゆる被造物を味わいます、被造物としてでなく、むしろ神としての被造物として。自身を味わうその味わいにおいて、神はあらゆるものを味わうのです。さて注意して下さい。あらゆる被造物は、その最高の完全さに向けて運動しています。どうか、よく聞いて下さい、永遠の真理、永久不断の真理とわたしの魂にかけて、さてなにしろ私はこれまで一度も話したことのないことをお話しようと思うのです。神と神性とは天と地ほどに遠く隔たっています。さらに言えば、内なる人と外なる人は天と地ほどに遠く隔たっていますが、神はそれ以上何千マイルもはるかに遠い高みにある。神は成り、滅する。しかし話を戻しましょう。神はあらゆるものにおいてみずからを味わいます。太陽はみずからの明るい光の中からあらゆる被造物の上に輝きを投げかける、そして太陽がその輝きを投げかけると、それは被造物たちをみずからの内へ取り込みますが、それで太陽の輝かしさがいささかでも失われることはない。あらゆる被造物は、その生命を捨てて存在へと赴くのです。あらゆる被造物が私の知性のなかへみずからを運び入れるのは、私のなかで知性的存在となるためです。私だけが、あらゆる被造物が神へと還りゆく準備をしてやれるのです。あなたがたみながいつもしていることを省みてごらんなさい。またさっきの、わが内なる人と外なる人の話に戻りましょう。私が野の百合を見る、その明るい光とその色と全ての花びらを見る。しかしその香りを私は見ません、なぜでしょう? そのとき香りは私の内にある[からです]が、私が語ること、それは私の内にあって、私はそれを私の内から語り出します。あらゆる被造物が、外なる人にとって被造物の味、ぶどう酒やパンや肉の味がするとしても、わが内なる人にとっては、それらは被造物の味はしない、むしろ神の賜物の味がします。しかし私の最も内なる人にとっては、それらは神の賜物の味はしない、むしろ永遠の味がします。私が盥に水を張って、その中に鏡を沈め、太陽の光のもとに置く。すると太陽はその明るい光を鏡の中から、太陽の奥底から輝き出しますが、それで太陽が消えてなくなりはしない。太陽の光の内での鏡の反射は、太陽の光においては太陽で、しかし鏡は鏡です。神についても同じことです。神は魂の内に、その本性、その存在、その神性とともにありますが、しかし神は魂ではない。魂の反射は、神においては神で、しかし魂はそのまま魂です。神は成る、あらゆる被造物が神のことを語るとき、神が成るのです。私が根底に、奥底に、神性の源流と源泉の内にあったとき、誰も、私がどこへ行くのか、何をしているのかと訊ねたりしませんでした。そこには、ものを訊ねる人など誰もいなかったのです。私が流れ出た、そのときあらゆる被造物が言ったのです、神、と。誰かが私に訊ねたとしましょう、修道士エックハルト、いつおまえは家を出たのか――それで、私は家の中にいた[のだとわかる]。そんなふうに、あらゆる被造物は神のことを語るのです。ではなぜ神性については語らないのでしょう? 神性の内にあるすべてのもの、それは一で、一については語るべき事態は何もないのです。神は働く。神性は働かない。神性においては働くべき事態は何もないし、神性の内に働きはないのです。神性が何かの働きに目を向けたことなどなかった。神と神性の違いは、働くか働かないかです。私が神の内へ還りゆき、そこで立ちどまらなければ、私のその突破は私の流出よりもはるかに高貴です。私ひとりが、あらゆる被造物をその知性から私の知性の内へ取り込む、それらがみな私の内で一として存在するように。私がいつかあの根底へ、奥底へ、神性の源流と源泉の内へ立ち戻れば、そこでは誰も、私がいつ戻ってきたか、どこにいたのかと訊ねはしないでしょう、そこでは誰も私がいないなどとは思わなかった、それは、滅するのです。

この説教をわかってくれた人がいたら、その人に私はこの話を捧げます。もしここに誰もいなかったなら、私はこの話をこの献金箱に向かってしたに違いありません。これからうちへ帰って、自分はいつもの場所で自分のパンを食べながら神に仕えていようという哀れな人たちもたくさんいます。真理にかけて言いますが、そういう人たちはいつまでも迷い続けなければならないし、そういう人たちが決して得ることのできないものを、他の人たちは貧しさと荒涼の内へ神に従いつつ獲得するのです、アーメン。

(Franz Pfeiffer: Deutsche Mystiker des 14.Jahrhunderts. Werke von Meister Eckhart. Vandenhoek,1907 に基づく)

【解題】

上は伝マイスター・エックハルトの有名な「献金箱説教」を、いわゆるPfeiffer版の第56番に基づき、当時の諸既訳をも参照しながら20年ほど前に訳出しておいたのを一部改訂したものである。プファイファー第56番と呼ばれるこの説教は、少なくとも日本では特殊に有名な説教であったが、エックハルト校訂研究の第一人者Josef Quintはこの説教は最終的に偽、もしくは大いにその真正性が疑わしいものと判断したようで、彼がその真正性に一応の折り紙をつけて校訂を終えた説教群と他のドイツ語・ラテン語著作をまとめて1993年にコンパクトな二巻本としてDeutsche Klassiker社から出版された通称「青い二巻本」にもこの「献金箱説教」は収められていない。現在なおLieferungの形で順次刊行中のKohlhammer版全集のDeutcshe Werke第4巻には、偽とされたものや真正性の疑わしいものが収められるらしいとかつてきいたが、どうなっているやら未確認である。20年以上前に私が怠け怠け齧っていたときから時が経って、今では多方面的に研究も進んでいることだろうけれども、そこに追いつくべく遅まきながら一から勉強を再開しているとおそらくまたすぐに20年くらい経ってしまうだろうし、20年後に自分がまだ生きているかさえ不明であるから、自らの心覚えのためにもここで当時の考察の形を書き残しておくことにする。

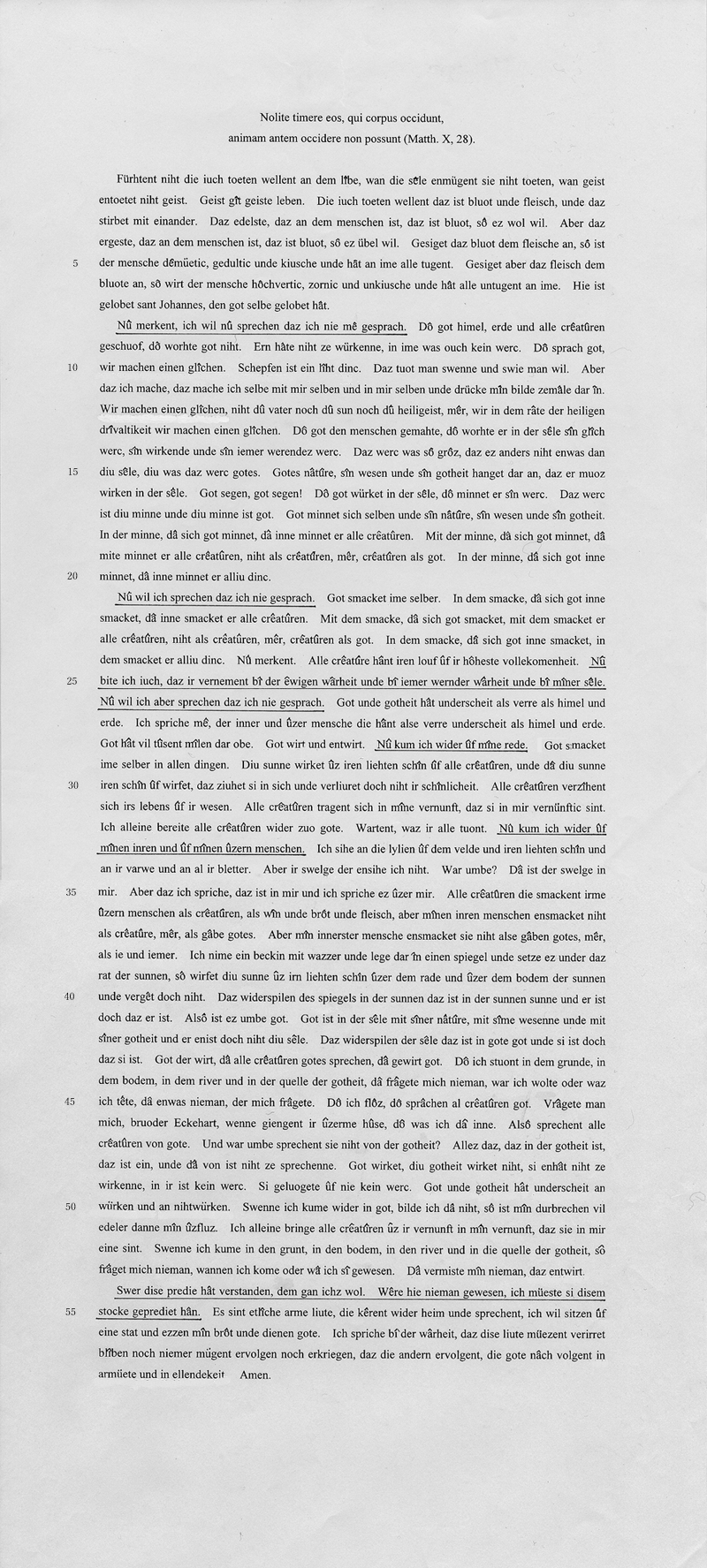

上に掲げたドイツ語のテクストは、上記Pfeiffer版(p.179-181)からWordで書き写してプリントしておいたものを、さらに数年後くらいにスキャン画像化しておいたもので、書写した当時、中高ドイツ語特有の記号(フランス語のアクサン・シルコンフレックスと同じ形)を入出力する手段を知らなかったので、ところどころ手書きで記号を書き込んである。今最新のWordで入力し直してもよいのだが、何となくこのままにしておきたいのは、オリジナルプリントがすでに失われているということもあるが、むしろ単なる郷愁のようなものかもしれない。下線は当時の考察の名残であるが、考察自体は今も生きている(→別稿)。このたび左側に行数を付した。

なお、Pfeiffer版から筆写するにあたり、コロンやコンマ、ピリオドの位置をところどころ改訂していることをお断わりしておく。改訂理由は単純に、改訂することによって文意が明瞭に通るようになるからである。例えば下から17行目に、Daz widerspilen der sêle daz ist in gote got unde si ist doch daz si ist.という文(「魂の反射は、神においては神で、しかし魂はそのまま魂です)」があるが、これは原書では間にピリオドが入って、Daz widerspilen der sêle daz ist in gote. Got unde si ist doch daz si ist.と2文に分かれている。同様の構造の文がその数行前にもあるが、これらはピリオドをとって1文にすることで初めてすんなりと意味が通るであろう。また原文で段落が分かれているところを繋げてひとつの段落にしている箇所もある。こうした操作がどこまで許されるのかも、Quintによる綿密な写本の突き合わせを経た校訂版があればはっきりするだろうと思うが、もともとエックハルトの説教と伝えられるものはほぼ全てが誰かによる「聞き書き」、そしてその写本の写本の写本の……という成立事情であるとおぼしいから、コンマやピリオド、コロンなどの約物をどこにどう入れるか、段落をどこで分けるかというのは、大半、校訂者・解釈者がほどこす解釈次第というところがある。私の手づからなる校訂は、何と突き合わせたわけでもないから校訂などと言うもおこがましい単なるいい加減な改変だと言われても仕方ないであろうが、碩学諸氏に叱られるのを承知で、この形で呈示する。とはいえ、訳にあたりわからないところは、当方不明にしてまだまだいくらでもあるのだけれども。そして、古い慣習に従ってこのようにあえて説教口調で訳すことにも、本当は疑念なしとしないのだけれども。

2020.11.19