天上の松、湖底の百合 vertical & horizontal

2021年現在、Webページ上でテクストを縦組みにする簡便な方法も何かと紹介されているが、もっぱら広告サイトのお洒落なトップページに短めのしっとりした宣伝文を載せるなどの用途が前提とされているらしく、何万字にも及ぶ長いテクストを縦組みにして読ませるようなことは目下難しいようである。そして今後すみやかに何らかのメソッドが開発されるということがそうそうあるとも思えない。日本語の書物は長らく原則縦組みで制作されてきたが、いまや、自然科学は当然として人文系の書物でさえ横組みのものが増えてきたし、多くの文系の学術雑誌も横組みを導入しつつある。電子媒体の場合は横組みが当り前、何かの理由でどうしても縦組みにしたい場合でもPDFなら簡単だし、じっくり縦で読んでほしいなら電子書籍にすればよい。左上を起点とする通常のWebサイトでわざわざ右上起点の縦組みを苦労して開発するメリットも需要ももはやほとんどないに等しい。かくいう私自身こうして横組みでものを書いて別段不満なこともなく、あえて言うなら古文を書いて例の「く」の字の長いやつを使いたいときに困るくらいのものだろう。むろん本当のところは、同じテクストでも縦で読むのと横で読むのとでは読まれかたが何がしか、かなり結構違うだろうと思われるのではあるけれども、その詳細はやがて脳神経科学による解明を待つべき類の事象ならんといわんのみである。ただこの電子組版のタテヨコという話を考えるときいつも真っ先に思い浮かぶ、萩原朔太郎の「天上縊死」という詩がある。

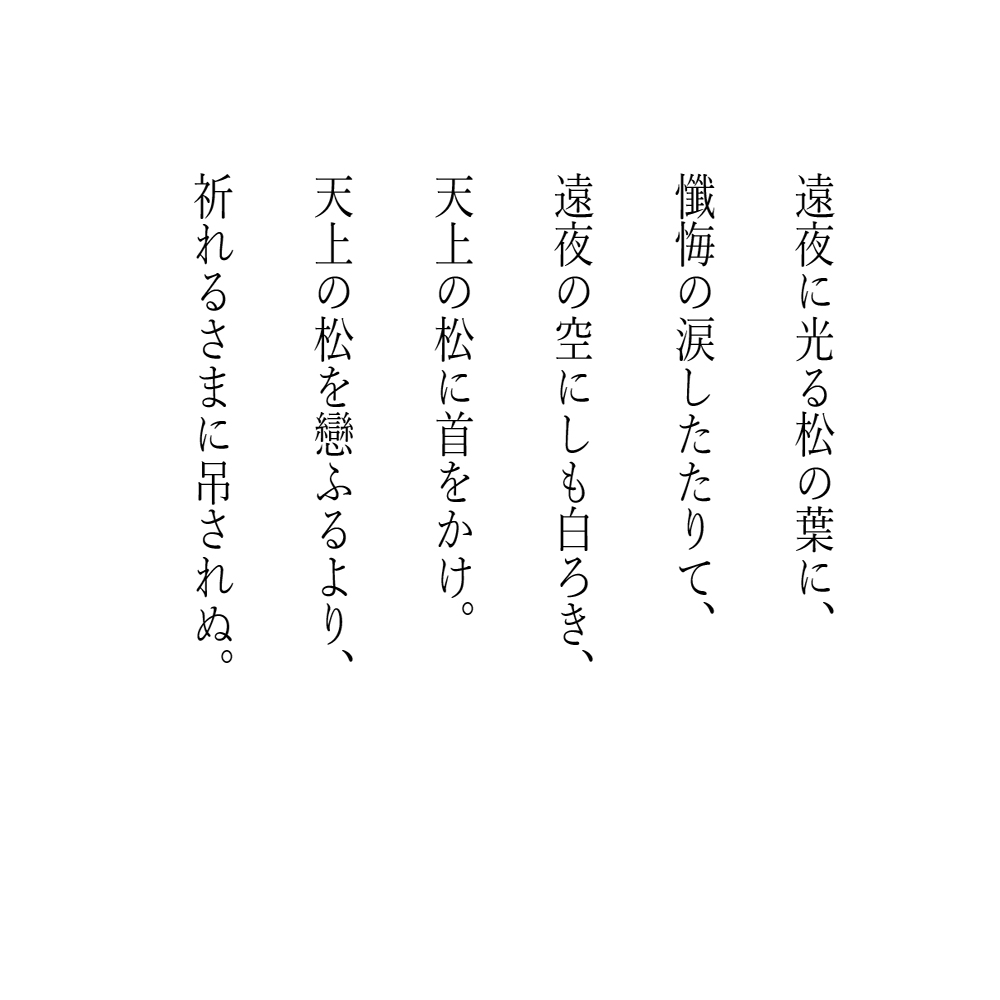

遠夜に光る松の葉に

懺悔の涙したたりて、

遠夜の空にしも白ろき、

天上の松に首をかけ。

天上の松を戀ふるより、

祈れるさまに吊されぬ。

たいへん簡単な話として、「天上の松」というものがはるか高みにあり、他方、それを恋う人間の憧憬があり、その懺悔の涙が「したたり」、かれは天上の松に「首をかけ」「吊され」る。上下のほとんど垂直な位置関係がこの詩のダイナミズムを構成しているのだが、横組みで上のように記す限り、その空間配置が体感的には伝わってこない。それを縦組みにしてみると、

「天上」「遠夜」「懺悔」「祈り」が上方にあり、「したたり」「首をかけ」「戀ふるより」「吊るされぬ」が下方にあるという配置が明瞭になる。そして「吊されぬ」という文字列は、まさしく文字通り、版面の上部すなわち「天」からずーっと下にぶらさがっている。「天」も「ぶら下げ」も組版用語で、版面のいちばん上から自然に垂らすように文字を組むことを「天吊り」などと言うこともある。この『天上縊死』は別に「視覚詩」として位置づけられているわけでもないし、朔太郎自身がどれだけこうしたことを意識しながらこの詩を書いたかはわからないが、縦組みにしてこその詩だということは疑いないように思われる。横組みだろうが何だろうが音読すれば同じだけれども、近代の詩が「書く」ものであって手書きであれ印刷であれ紙面というものの上に展開する文字列である以上、「文字列は紙面にどのように展開するのか」という意味におけるメディア特性が、詩作営為にあらかじめ何らかの影響を及ぼさずにはいまい。欧文のほうはどうかと手近な本から適当に拾ってみると、例えばポオの次のような詩(の一部)が目に触れた。

Bottomless vales and boundless floods,

And chasms, and caves, and Titan woods,

With forms that no man can discover

For the tears that drip all over;

Mountains toppling evermore

Into seas without a shore;

Seas that restlessly aspire,

Surging, unto skies of fire;

Lakes that endlessly outspread

Their lone waters --- lone and dead,---

Their still waters --- still and chilly

With the snows of the lolling lily.

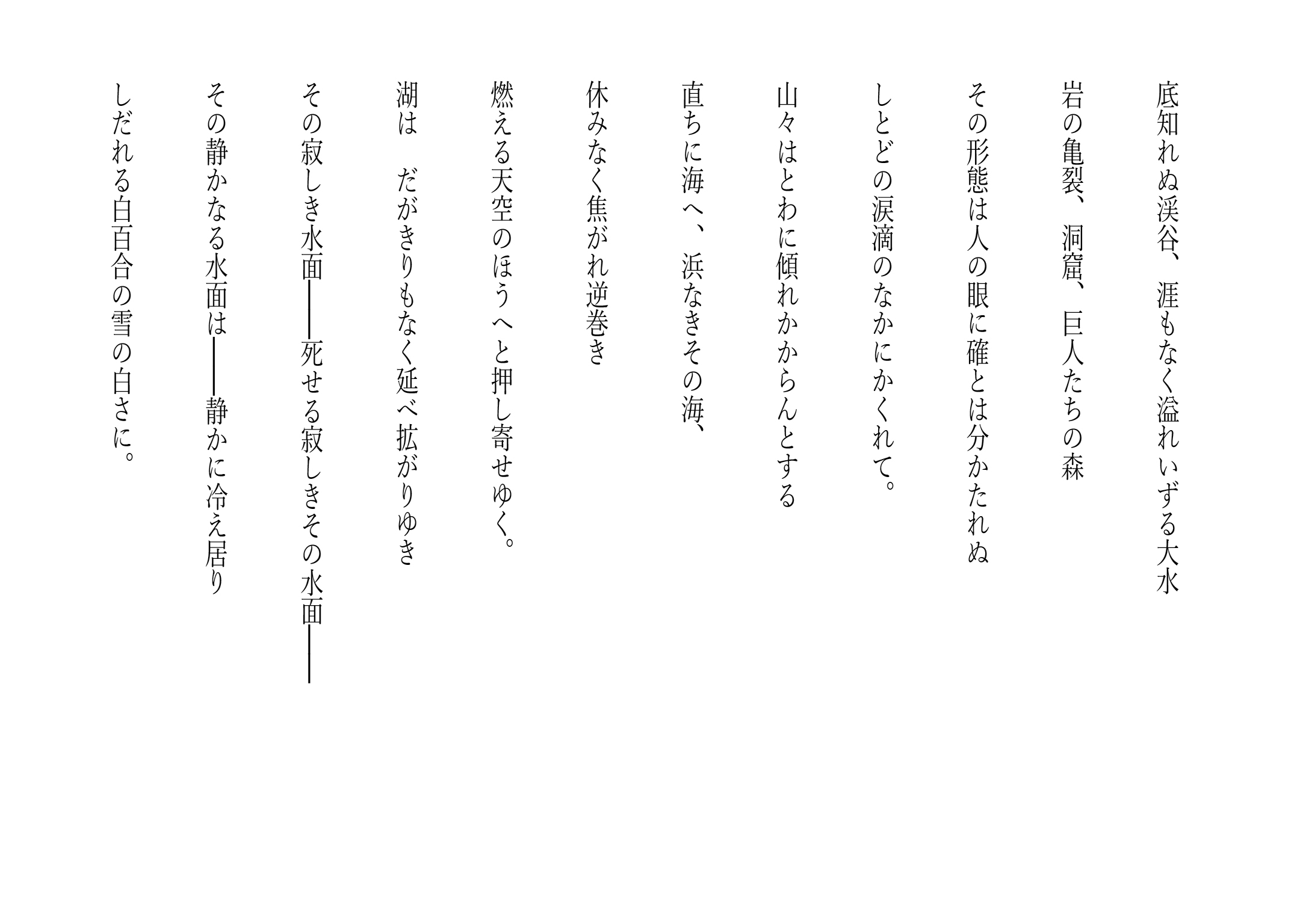

底知れぬ渓谷、涯もなく溢れいずる大水

岩の亀裂、洞窟、巨人たちの森

その形態は人の眼に確とは分かたれぬ

しとどの涙滴のなかにかくれて。

山々はとわに傾れかからんとする

直ちに海へ、浜なきその海、

休みなく焦がれ逆巻き

燃える天空のほうへと押し寄せゆく。

湖は だがきりもなく延べ拡がりゆき

その寂しき水面――死せる寂しきその水面――

その静かなる水面は――静かに冷え居り

しだれる白百合の雪の白さに。

"Dreamland"という長い詩の途中の一節なのだが、ここでは前後の節は度外視して、この箇所だけを考えてみると、こちらは「天上縊死」とは異なり、水平方向への「拡がり」が後半の見どころ=読みどころになっている。前半はいかにも romantic な、ダイナミックに切立った垂直性のある「ピクチャレスクな」峨々たる叙景になっているが、それだけにむしろそれと対比される後半の湖面の水平な「きりもな」い「延べ拡がり」が目を撃つ。英文は水平に左から右へ延びるが、行は上から下へ降りてゆくにつれ、「しとどの涙滴」に引かれるように山々とともに視線がなだれ落ちていく、「ただちに海へ」、その海は「天上縊死」と似た「天空への憧れ」というモチーフを湛えるようにも見えるのだが、海が「燃える天空のほうへと、憧れ押し寄せる」のは、水平線の向こうで燃える夕焼け空のほうへ向かって海が手を(つまりは波を)さしのべているのであって、上下の概念性をも併せ持ちながら光景としてはどちらかといえばすでに水平である。そして、夕焼け空に焦がれる海に対して、湖は lone、孤独で寂しい。その波をさしのべる憧れの対象を持たない、その「死せる、寂しき」延べ拡がりは、ダッシュ「---」の横線を伴って、横組みの水平性と極めてよく適合している。では一番下に咲く白百合は何なのかといえば、話としては、湖面が冷たく凍りついているのはその上にしなだれかかっている白百合の雪のような白さのせいなのだということではあるけれども、語の並び順、また組版をなぞる読者の視線がたどる順番としては、あくまでも死んだように冷たく静かな湖面というものが層をなして折り重なり鎮もるその下に、埋まるようにして、ぽっかりと純白の花が咲くのをを見る、ということになろう。荒々しいピクチャレスクな自然の生命形態(form)が息づく大地をひまなく濡らす雲霧のしずく、山をなだれ落ちるように視線を落とすと、夕焼けに向かって波立つ海、そしてあたかもそのさらに下の、地下の冥界ででもあるかのようにひそと鎮もる湖面、その冷えたる湖底に一輪の雪の白百合が埋まっている、そういう「水のヒエラルキー」とでもいうべきものがゆくりなくも感じ取れるわけなのだが、この日本語訳を縦組みにすると、

……上に記したようなことは、まるっきりわからないようなことになってしまう。これまた声に出して読めば同じだけれども、書かれたもの、ないし印字されたものとしては、もう何か全く異なる詩になってしまうというか、ポオの詩がそれとしては成立しなくなるようなところがあろう。

こうした視覚詩的な読解アプローチは、昨今それほど珍しいものではないようで、例えば、桂山康司氏はそのとある論考(「ミルトンと視覚詩 : verse paragraphによる詩学の一側面」、『英文学評論』所収、京都大学、2011)においてミルトンのいくつかの詩における語句の視覚的配置とその効果について興味深く論じておられる。ジョン・ミルトンはその華麗な長編詩のかずかずによって押しも押されもせぬ「詩人」というものとして厳然たる社会的地位を得ると同時に、「詩人」というものの全般的な社会的地位を確立せしめた人として有名だが、彼が生き、後世に残る多くの詩を書いた17世紀はまさに、ラテン語から土地言葉へと「文」の主流が移りゆき、印刷書物がいよいよ一般に広く出回っていった時代であった。「詩人」の社会的地位が向上するということはまた、「詩作」ということが吟遊詩人による「芸能」ではなく教養人による「著作」として認められていくということでもあった、つまり、詩というものが、竪琴片手に「歌われる」ものである以上に、紙に印字されたものとして「読まれる」ものとなっていったその時代に、ミルトンの詩は「書かれた」のである。桂山氏の論考の結論部分には、「向後、ミルトンの詩作に対する全体的姿勢を考察する際には、従来の「耳に聞こえる詩(the poem in the ear)」ばかりではなく、「目に映る詩(the poem in the eye)」の側面もまた、同時に、忘れずに考慮に含めることが肝要であると思われ」るとあるが、このことが「肝要」なのは、ミルトンの天才性にかかわって肝要だというだけではなく、それよりむしろ、印刷・組版・書籍流通および詩の社会的地位というこの関連においてこそ、「聞こえる詩」ばかりではなく「目に映る詩」として当時の詩を考えることが肝要だということであるだろう。ミルトンならずとも先進的な詩人がこの時代に「目に映る詩」を編もうとしたのは、そういう背景においておそらく必然だったのであり、その種の試みは本質的には何もマラルメの独擅場ではなかった。

(……)

いちめんのなのはな

いちめんのなのはな

いちめんのなのはな

いちめんのなのはな

いちめんのなのはな

いちめんのなのはな

かすかなるむぎぶえ

いちめんのなのはな

(……)

いちめんのなのはな

いちめんのなのはな

いちめんのなのはな

いちめんのなのはな

いちめんのなのはな

いちめんのなのはな

ひばりのおしゃべり

いちめんのなのはな

さあ、果たしてどうであろう、ひばりのおしゃべりは果して空高く駆け昇りうるのか?

2022.01.08