ODBOGADOBOGA 代用天使、土の告知――風土の研究(1)

1 手探り

言葉が一言もわからないままで字幕もなしに映画を見ることは私には珍しくない。言葉がわからないままに歌を聴くのとそれほど変わりがないようにも思える。むしろ言葉以外にも膨大な情報が映画にはあるから、歌を聴くよりはまだしもわかったような気になれるところがある――もちろん映画の性質にもよるし、わかったような気になれるからこそ枢要な情報をあれこれ掴み損ねながらそれに気づかない可能性は大いにある、というより普通にあるだろうけれども、それでも、言葉がわかったら逆にあっさり見逃してしまうであろうようなものごとを看取するのにはよい条件だと言えなくもない。

『墓場から墓場まで ODGROBADOGROBA』(2005)はスロヴェニアの映画*1で、2005年に公開された。私はスロヴェニア語がわからないが、クレジットはスロヴェニア語で書いてあり、映画自体、全編スロヴェニア語(おそらく)である。この映画を二度ほど見た後でネットを漁っていたら、いくつかの映画紹介サイトに次のような概説が載っていた。

In rural Slovenia, Pero is a sensitive and intelligent thirty-something who lives very close to death: his job is to write and deliver funeral speeches at funerals in his city. His speeches are not simply panegyrics of the deceased because Pero, consciously or unconsciously, brings to the text his own perception of the discourse of events and his own philosophy of life. But he lives with his father, Dedo, and his two sisters, Ida , who is deaf and mute, and Vilma, who has a son. Shooki, Pero's neighbor, is his best friend and is very close to his family. DEFOSAENFOSA is a film about the vicissitudes of the destinies of all these characters and about their search for affection and love in the absurd chaos that is life.*2

確かにそのような映画である。DEFOSAENFOSAはスペイン語でODGROBADOGROBAと同義、これはそのスペインのサイトの英語ページからとったものだが、他の紹介サイトに載っている記事もほぼこれと同じだ。舞台はrural Sloveniaというだけで詳細はわからないが、現地に詳しい人によればおそらくプリモルスカ地方だろうということで、そうするとスロヴェニアからイストラ半島を経てダルマチアのほうまで由緒正しいカルスト台地が広がるいわゆるクラース地方*3の西北端にあたる。葡萄栽培が盛んでワインをよく産する地域であり、映画でもしばしば画面に葡萄畑が広がっていた。季節は夏から秋にかけての物語らしかった。登場人物の名前すら聞き取れなかったのが上の解説のおかげでわかったから、以下、人物名はこれを拝借する。

主人公らしき男Peroが、ひとの葬儀へ出向いてスピーチを提供することを仕事にしている、ということは見ていて何となく了解される。もちろんスピーチの内容は全く聞き取れないのだが、ただの儀礼的なスピーチではなく、できる限り状況に適合した、ふさわしい良いスピーチをしようと苦心しているらしいことはわかる。こういう、弔辞係、のような職業が本当にあるのかどうかは今のところ私には不明で、明らかにキリスト教式の葬儀であるけれども(スピーチの最後に「アーメン」と言われており、墓地は教会に付属した墓地であるようで鐘楼などが見える)、Peroがスピーチする3回の葬儀には、そうした場面に本来不可欠なはずの聖職者の姿がとりあえず見当たらないのが妙に気になった。参列者を集合的に映し出しているヒキの画面には、その種の姿が混ざりこんでいるような気がしなくもないけれども、「earth to earth, ash to ash……」という例の決まり文句やそれに類した祈りを神父なり牧師なりが捧げている場面はないので、ひょっとしたらこの地域にはどういう理由でか聖職者というものが赴任していないため、Peroのような職業者が必要とされているのかもしれない、などと考えながら見ていく。彼は若い女性ふたりと少年ひとりと、老人ひとりと一緒に住んでいる。若い女性ふたりのうち年かさのほうはPeroの妻かと最初は思ったのだが、それだと何か具合がおかしいのでおそらく姉か妹だろうとは思っていた(後で夫ないし別れた元夫らしい男が出てくるからである)。少年は彼女Vilmaの息子であろう、そしてもうひとりの若い女性というか少女、ろうあのIdaも、Peroの妹か、あるいはVilmaの妹かいずれにせよ身内であるらしかった。

このIdaはたいへん印象的な人物であって、耳が聞こえず、口もきかず、また昭和初期であれば「知恵遅れ」と呼ばれたであろうような様子をしているのだけれども、白痴美という感じでもなく非常に美しく、目には聡明な光が見える。口をきかないのは言葉がわからないからというより、そもそも声そのものを持たないからであるようだ。年齢は日本人の目には二十歳くらいに見えるけれども詳細な設定はわからない。彼女は兄や義姉に大事にされて家庭内で普通に暮らしているようで、自分の部屋があってその壁にはメメント・モリを思わせる髑髏の絵などが(自分で飾ったのか誰かが飾ってやったのかわからないが)あり、初登場のときは何やら古めかしい分厚い本を開いて、あたかも読んでいるかのようである。後のほうでスーパーにひとりで買い物に行き、缶詰などを選んでいるときにも、まるでラベルを読んでいるように見えるが、発語訓練や書記言語理解などの特別な教育を施されている様子はなく、原始的な身振り手振り以外、系統だった手話さえ修得していないらしいから、字が読めるわけではないのであろう。

私たちが字を読んで意味をとるのと同じような形で彼女が「読める」はずはないのだが、にもかかわらず明らかに読んでいるかのような様子をしているので、彼女なりに何らかの情報を文字列から取得しているのだろうと思わずにはいない。例えば文字の並びから見てとれる視覚的なリズムのようなものとか、その文章が持っているいわゆる気配のようなものとか――むろん例えばスーパーで買うパックにMlekoと書いてあればそれがいつも飲んでいる牛乳を指す記号であるくらいのことはわかるのかもしれないが、それ以上に、何かそういうもっと、意味情報以外の何事かを独自に汲み取っているのだろうという気がするのは、彼女には以下のような一種の特別な共感知覚があるらしいからである。

Peroの父Dedoは、どうやらひどい鬱状態らしく自殺癖があるが、いつも失敗して徒に家族を騒がせ、しばしばクリニックへ連れていかれる。そのときの医師とPeroとの何となくトボケた感じの会話は全く聴き取ることができないが、Dedoの脳裏には、鬱蒼としげる丈高い樹木の茂みと、その葉叢の間から差し込む木漏れ日の光の映像が焼き付いているらしい。そのことは、そういう木漏れ日のひかる樹木のショットが彼の幻想ないしフラッシュバックの主観ショットとして提示されることからかなり明瞭にわかる。そしてIdaは、失意の(と見える)彼にそっと寄り添うようにしてなぜか彼のその幻視を共有するのだが、これもまた、同様の樹木のショットがもう一度繰り返されたときに今度は彼らふたりの主観ショットとして提示されることでそれとわかる。

この最後のショットには、Peroらと面談する医者のセリフが重なっているが、私の耳には意味が聞き取れないために何か詩的なナレーションでもかぶっているように聞こえる。何かしらこの風景と関係のあるようなことをおそらく喋っているのであろうが――。また別の場面ではIdaはPeroとふたりで食事していて、彼女はとても元気で明るく、Peroに手差し指差しで何かしら言おうとしているようなのだがPeroには通じず(むろん私にもわからない)、彼は直前にVilmaの元夫と殴り合いのケンカをしたばかりなのでまだ微妙に気が立っている。一見平静なPeroのこの、奥底でなお波立っているらしい荒々しさの気配を感知するのか、Idaはだんだんと沈みこみ、うつむいていく。逆にPeroのほうが「……どしたの?」と訊ねているようでもある(訊ねたからといって言語的な答えが返ってくるわけではないのだが)。そのように彼女は独自の知覚をもって家族とコミュニケーションしていて、自分のことは一応自分でできるし、特に不自由もなく自分の生活をしている。兄たちは必要最低限とおぼしき程度を越えて彼女にむやみに構うことはなく、過保護にもせず厄介者扱いもせず、普通に家族の一員として扱って、平常はほぼ放任状態であるらしい。現代日本であればそれでも教育の不足、虐待だと言われてしまうのかもしれないが、彼女には彼女なりに知覚し理解する世界があるのだろうということは疑いなく了解できるのである。

また彼女は、動物のように(というと語弊があるかもしれないが)「死」を感知できるようである。彼女はPeroの親友Shookiに妙になついていて、Shookiのほうも彼女をとても愛おしく思っているようなのだが、Shookiのそのまた友人のあばら屋へ一緒に車で行ったときに、いつもドラム缶で入浴する習慣のこの友人が、何を間違ったか缶風呂の中で湯に浸かったまま死んでいるのを発見する。この友人はどこか調子のおかしいところがあって、何かワケアリな事情で手に入れたらしい防水時計の性能を試すために缶風呂の中で潜水時間を測ってみたりする男なのであるが、Idaを連れて訪れたときは姿が見えないためShookiがあちこち探していると、Idaは乗ってきた車の陰に隠れるようにうずくまって、怯えた表情でドラム缶をじっと注視する。ハッと気づいたShookiがドラム缶をひっくり返して友人の死骸を発見するのである。メメント・モリの画像といい彼女はどうやら「死」なるものとある種の親和性があるようであった。むろんPeroの商売が商売であるから、冒頭に引いた英語概説にあるように彼らは家族ぐるみ close to death であると言えば言えるのだが。普段はしかし彼女は簡素なワンピースを着て非常に無邪気に見え、ひとりで広い葡萄畑に沿った道をのこのこ歩きながらお手玉をしたりして呑気に暮らしているように見える。

赤土に葡萄畑の広がるこの、ゆるやかな起伏のあるだだっ広い平野は、いかにもクラース地方――カルスト台地地方らしい風景なのだが、そもそもなぜ私がこのような風景のある映画をこうして見ているかというと、さる人に誘ってもらって、「イストリアの風土と詩学」を考える科研に参加している(いた)からだ。「カルスト」なる呼称のもとになったこのクラース地方特有の台地の風土が、いかにその土地固有の文学芸術を形成してきたか、その風景がどのように、そこに住む人々の心底に深く根を下ろして、どういう形で芽ぶき繁茂してきたのか、そのようなことを考究するのである。誘ってもらって、うかと承諾したのはよいが私は上記のようにその土地の言語を全く知らないし、イストリア自体全く馴染のない地域である。参加を承諾した後の第一声が、「それで、それはどこにあるのですか?」だったというくらいのもので、無謀な承諾のようであるが、イストリアでなくとも、黒海周辺でもシベリア鉄道沿線でもパタゴニアであっても私は承諾しただろう――誘ってくれた人への全面的な信頼が根底にあるのだが、そもそも自分が全く何一つ知らないものごとについて少しでも知る機会を与えられるというのは人生においてめったにないことだからである。全世界の99パーセント以上のことについては何ひとつ知らないのであるから、そこで選り好みをする理由はないであろう。他のメンバーはそれぞれスロヴェニアやクロアチア、イタリアなど近辺地域の専門家で、3年の研究期間の間にこの地域の複雑きわまる言語状況や政治的紛争、文化や政治の歴史などについて彼らからそれはそれは多くのことを学んだ。スロヴェニア語も学び始めたが、たまたまこの3年間は私は非常に多忙な時期であったので学習はろくに進捗せず、スロヴェニア語どころか一定身についているはずのドイツ語さえほとんど忘れたような具合であるから、せっかく共同研究者たちから学んだことを生かすためのスキルが私にはまだない。今のところ映画を見るくらいしいか、できることはないのである。

スロヴェニアやクロアチア、セルビアあたりの映画をランダムに見ていると、都市部を舞台としない作品においては、車での移動のシーンが頻繁に見られ、その車窓から見える風景がどれも若干共通することに気づく。草の生い茂るあるいは禿げちょろけた広々した平原、あるいは平坦に近い緑の森、あるいはその両者が入り混じった起伏のある平野である。この映画『墓場から墓場まで』にもそういうシーンがいくつかある。

いちばん上はDedoをクリニックに連れていった帰りであり、下の2枚は状況はよくわからないが少年を連れてどこかへ行くところ、いずれも助手席にいるのがPero、運転しているのはShookiである。Shookiは自動車修理屋らしいが、自分の車をとても可愛がっていて、これはその愛車である。Peroの家は自動車を持たないらしく、どこへ行くにも、仕事で葬儀に行くにもShookiに送り迎えしてもらうようだ。そしてどこへ行くにも、このような道を一定時間車で走らないことには行けないらしい。便利な公共交通機関がなくて移動はもっぱら車頼みなのは日本の田舎と同じである。上の3枚のうち3枚目は森に入っているが、この森は山林ではなく平地の森で、おそらくは下の図版の背景に広がっているような森である。

このような、平たい森と草原ないし原野と、葡萄あるいはオリーブの畑とが混在しつつ緩い丘陵が延べひろがる風景が、すなわちクラース地方特有の風景のひとつであって、2023年に科研メンバーに連れられて10日ばかりその一帯を旅行したときにも、この種の風景をいやほど見た。映画の舞台はスロヴェニアであるから比較的それでも拓けているのだが、イストラ半島の下のほうへゆくともうひたすら富士山の裾野を思わせる樹海というべきものが果てしなく広がっていて人けもなく、恐ろしいような光景である。映画でも、このような場所を移動するシーンは数多くあるが、もっぱら車で移動するのみで、ふと森に踏み込んだりはまずしない――それほど多くの映画を見たわけではないから、こうした森そのものを舞台とする映画も実は私が見ていないだけで沢山あるのかもしれないが。もっとも、日本の映画やドラマでも、車で山林地帯を移動するシーンはたくさんあっても、樹木の生い茂る山林そのものにそうそう踏み入ったりはしない(踏み入るのはこっそり死体を埋めるときくらいだ)。ただ舗装道路を移動するだけで、左右から迫っている山林がどれも似通っておりことさらフィーチャされないことをいぶかしく思ったりはしないのが常である。実際にも、日本の山林地帯の道路は山を伐り開いて作ってあるから道の端からすぐ斜面になっていて、それなりの身ごしらえがなければ足を踏み入れるのは大抵の場合相当困難なのだが、それでいうとクラース地方のこの種の森も、知らない者の目には平たくて安全な公園のように見えるけれども実は同様にそうそう気楽に立ち入れるようなものでもないのかもしれない。毒蛇や熊がいたりするのかもしれない――いずれにしても上のショットには妙な閉塞感があって、一見、ひろびろとした平野が広がって解放感のあるショットのようにも見えるけれども、人物は低い塀のこちら側に、こちら側を向いて並んでいて、塀の向こうの平野に何かしらひろびろした展望を投影しているようには見えない。会話はむろん聞き取れないのだが、この女性はどうやらPeroの友人以上恋人未満のような女性であって、複雑で面倒な事情を抱えているらしく、このシーンはデートといえばデートらしいが、何かそれぞれの当座どうにもならない状況について語り合っているかのように見える――聞こえる――シーンなのであった。Peroは他にもいろいろな屈託を抱えているらしく、Shookiを相手にスピーチの原稿を練りながら、あるいはひとりで夜に英会話の練習などをしながら何かしら思い悩むところがあるようである。Ida以外の登場人物はみなそれぞれ屈託ありげな様子をしていて、それらの屈託を繊細にめぐりつつ話が展開するらしいが、その屈託の多くは、彼らがこの田舎町、というか村、に住んでいることと関係があるように見える。村の経済状態であるとか、人が死ぬたびに、同じ教会(だかその廃墟だか)の墓地に埋められ、司祭もなく(かどうかわからないが)Peroのスピーチで見送られ、参列者どうし何となく知り合いだったりするような村というか町というか、そういう場所になぜか住んでいる彼らなのだが、その屈託の内実を詳細に知ることは叶わない。彼らが話しているのはスロヴェニア語なのだろうと思うが、それがどのくらい訛っていたりするのかすらわからないのである。世界のどこであれ普通に生きていれば人それぞれの屈託があるように、彼らにも彼らなりの屈託があるのだろうと忖度しつつ見るのが、当座、私に可能な全てなのであったが、それはつまるところ、普通に日常的に自分の生活を送りながら、隣人といえども他人の屈託についてはせいぜい忖度するしかないのと同じである。

こうして言語的ないし政治的・経済的な状況設定を全て捨象し、ただ見るままに起こったことを見、人が何か喋っているということはわかるけれどもその中身はほぼ一切わからないままに聴く、という、この私の視聴のしかたは、ある意味でIdaのありかたと軌を一にする。この地域がどういう地域で、どういう歴史的背景をもち、現在どのような経済的状況にあるか、そうしたことは彼女は(おそらく)全く知らないのだし、およそ彼女の預かり知らぬことである。人が何か喋っているとはわかってもその言語を言語として聴くことはできず、表情や身振りなどから雰囲気で何事か察することができるのみであり、時に人に好意を寄せ、時にものに怯えたりしながら、好意を持つ相手に寄り添って暮らし、自分がいる場所がどこで、自分がなぜそこにいるのかをいぶかしむことなど一切なく(というふうに見える)、ただある限りのものを持って生きている。違うのは、私には音が聞こえ、こうして言葉を発することもするが、彼女はそれをしないということである。彼女は上に述べた樹木のショットのほかあとひとつ幻視というべきショットの他には主観ショットを持たないので、彼女の視覚の様態も不明で、彼女が彼女の生きている世界をどのように知覚しているか、その総体は実のところ全くわからない。ただ彼女は振動は感知するようで、あるとき何かの記念日らしく国旗を掲げて、Peroの家の前でささやかな屋外パーティが行われバンドが軽快な民謡調の音楽をやっているときには、ボム、ボム、というバスドラムの低音の振動に心惹かれたらしくそのリズムに合わせて夢中で踊り狂っている様子が見られる。

しかしこの踊るシーンが悲劇の発端なのであった。村には、ならず者のような男が3人紛れこんできているのであるが(詳細は不明)、このシーンでIdaは彼らに目をつけられたらしい。後で、スーパーへお遣いに出た折に彼女は男たちに襲われ、人けのない葡萄畑を追い回されたあげくどこかの空家に連れこまれ、両手の掌を何かの台に大釘で打ちつけられてレイプされる。声のない悲鳴を上げているのが哀れである。ボロボロな姿でかろうじて(自宅でなく)Shookiの修理工場へ逃げ帰る。Shookiは茫然としているIdaをいたわり、掌に包帯をまいてやり、みずから深く悲しみ怒って、改装したての愛車を駆って復讐にゆく。行きつけのバーで男らに遭遇したらしく、遭遇のシーンはないが、一面血の海になって壊れた椅子などが散乱する店の様子と、死んでいるらしい3人の男、愕然としているマスターの顔、そしてまさしく「バールのようなもの」を手からぽとりと落とすShookiが映し出される。それから、身も心もずたずたになって(と見える)また愛車を運転して帰途をたどるShookiだが、運転しながらだんだん意識が薄れる(目を閉じてゆく)ようであって、当然のように、映画は彼の葬儀のシーンへ続く。相変わらず司祭もいないらしい葬儀の場で、彼は壊れた愛車ごと埋められる。花が投げられ、ボンネットに当たるボム、ボムという、バスドラムに似た音が響く。Peroはスピーチしようとするが、言葉も出ない。

Shookiが出かけてしまってからIdaはひとりで、裸で横たわってアコーディオンを弾いている――鍵盤を押さえずに、ただ吹き出る風を感知しているのか、茫然とした顔で、ゆっくりと呼吸するようにアコーディオンを開け閉めしている、そしてそのままの顔で、主観ショットで、婚礼衣装を着てShookiと踊っているところを幻視する。してみると結婚とか、婚礼とか何かそのような観念は何かしら持ち合わせているらしい――彼女はShookiの死を予知しているのだろうか? 彼女にとってShookiは大切な、大好きな人で、その愛車もまた大好きな、Shookiとのいつもの遊び場であった。始終乗せてもらいもし、また勝手に後部座席に潜り込んでShookiを後ろからバアッと脅かしたりして楽しんでいたし、ShookiもおそらくIdaのために助手席のサンバイザーに小さな鏡をとりつけてやったりしていたものだが――葬儀の場にIdaの姿は見られないが、当然予測されるように彼女は埋められる車の中に人知れず隠れひそんでいるのだった。ボンネットに土がかぶせられてゆくボム、ボムという振動が響く中で、彼女は後部座席からごそごそと這い出してきて、運転席のShookiに寄り添う。

と、そのような映画なのであったが、これを取り上げて何か書いてみようと思ったのは、必ずしもラストのこのブラックな悲劇性に惹かれたからというわけではなかった。Shookiが運転して帰る途中で場面は切り替わって、Idaがひとり草原の真中に立っているシーンになる。かすかな風を感知し、あたかもその音に耳を澄ませるかのようにIdaが立ち尽くしているのを捉えながらカメラは徐々に上方へ、Idaとともに空を見上げでもするようにティルトアップしてゆく。

これはたいへん印象的なロングショットで、ずっと視線が上がっていって空だけが光の様相を変えながら10秒間ほど映ったあと、上から樹々が画面に入ってくるとき、あれっどこかの水面に対岸の森梢が映っているのだろうかと一瞬思う。それは一瞬で、すぐに遠景が倒立しているのだとわかるのだが、そのうち地面が壁のように視界をふさいだと思うと、Idaの足元が、やがて全身が映り、目を閉じた顔に戻る。要するにカメラがIdaの手前で縦に360度、ゆっくりとバック転するように回転するのである。これがIdaの視点であるはずはなかった。そもそも彼女は目を閉じているのだし――それでもこのシーンにおいてIdaはなにか全的に、全方位的に彼女のいるこの場所を知覚しているように思われた。カメラはいわば縦に一回転するだけで横には巡らず、全方位的回転では別にないのだが、Ida自身が、最初横を向いているのが後ではこちらを向いている、つまりカメラが一回転する間に彼女が90度方向を変えるので、カメラとIdaのこの些細ともいえる動きを併せることで全方位的な感覚がもたらされるのであろう。このシーンでは飛行機の音のような低音の音がかすかにずっと鳴っていて、私はそれが何の音か聞き分けようとしてじっと耳を澄ますのだが、Idaにはその音は聞こえないはずながら、そのかわりに風や、私には知覚できない何かの振動に「耳を澄まして」いるようであり(彼女の耳はすこし尖っていて「悪魔の耳」のように見える)、私は飛行機の音に耳を澄ましているようでいてその実、彼女がいったい何に「耳を澄まして」いるのか、それをこそ看取しようとして「耳を澄まして」いるに等しかった。むろんそれは全く看取不能で、彼女が「耳を澄まして」いないとすれば、唯一していることは目を閉じてじっと呼吸していることである。彼女は彼女が今いる場所というものを全身全霊で看取していて、そこ以外の場所というものは少なくともこのショットにおいて彼女にはないようであったし、今を過ぎればどこかよそにいる可能性、なども彼女には一切無縁なように見えた。彼女は全身でこの場所を呼吸しているらしかった。

しかも、そもそもこのショットは実は映画の物語の時系列から外れている。例の事件があってShookiが失われたとおぼしき後に配置されているシーンであるけれども、上の図版に見るように彼女の掌には傷ひとつついていず、包帯も巻かれてはいないのである。つまり一件の後の場面ではないのだ。ではいったいこの場面は、いつの時点のものなのか? 物語上実際にあった場面というわけではないのだとしたら、どの時点のものでもないかもしれない一方、どの時点のものでもありうる、ということはこのショットは、むしろ映画全編を通じて、偏在的かつ潜在的にIdaに与えられているショットなのではないのか。食事をしたり買い物をしたり、DedoやShookiに寄り添ったりお手玉で遊んだりしていても、どころかあんな悲惨な目にあったりしても、彼女はつねにこの場所にいてこの場所を感じていて、それが彼女がそこに生きているということなのか、そこで彼女が看取しているものこそ、彼女の生きている「風土」というものではないのか?

飛躍するようだけれども私はとりあえずそのように考え、この彼女の「風土」を理解するために、最初はこのシーンに現われている風景を現実のカルスト台地の光景と付き合わせるべく試みた。狭いといえども広いクラース地方の、ここはどのあたりで、その地域はどのような文化・生活状況にあるのか、そこには他の地域とは違うどのような固有性があるのか等々を、知れるものならば知りたいとも思い、科研に誘ってくれたひとを通じてスロヴェニアの土地に詳しい専門家にこのシーンをちょっと見てもらったりもした。専門家が言うには「It could be karst but also Vipava valley」ということで*4、ヴィパーヴァ谷というのはスロヴェニア最古のワインの産地として知られた地方、高山気候と地中海式気候が珍しい形で混ざった温暖な地域で部分的にカルスト地形であるような土地柄のようなのだが、なるほどと納得しつつも、そうしたことがIdaや他の人物たちの画面上のありかたにどのように反映しているのかは、わかりようのないことであった。そうしたことは、やはりセリフを克明に聞き取り、人物たちの置かれた状況を理解した上で初めて有為な参照項となるはずのことどもなのであろう。現時点では、Idaのこの「風土」を知るためのヒントは、やはり映画の中に探すしかないようであったが、考えてみれば当然のことである。この「風土」なるものが仮にここに顕現しているとして、それ自体そもそも映画において顕現しているものなのだから。

そもそも「風土」とは何を指すのか。むろん元々は、そこに吹く風がどのようで、流れる水や土の性質がどのようであるか、その土地の地理的条件、動植物の生態を含めた自然環境全般のことであり、最も狭義の「風土」は今でもそのようなものを指すだろう。しかし例によって人文主義あたりを皮切りに、こうした地理的・自然的環境Umweltを人為の生活と切り離したところで考えるよりも、そもそも人工と自然とは互いに干渉しあいながら生活と文化・文明を醸成してゆくものであると考えるべきだとの姿勢が主流になり、いわゆる人文地理学が考究対象とするそれは、むしろその土地固有の文化文明の様相をも幅広く含むものとなった。ルネサンス以降の人間として私も当然そういう方向へ――今では非常に細分化されている人文地理学のどのあたりのアプローチがふさわしいのか、あるいはどれもふさわしくないのか、などのことは別として――進むべきであったが、幸か不幸か言語がわからないので、そういう方向へ行く前に、ひとまずは言語化以前の、歴史化以前の「風土」――最も狭義のそれについて考えるしかないようであった。いずれにせよ、どこかの時点で、最も狭義の「風土」をどう捉えておくのかについて何らかの態度決定をしておく必要はあるだろうと思われた。

2 土の呼吸

ネット上には、この映画に関して私が読める言語で書いてある記事はまことに少ない。しかもいずれも互いにコピペしあったような短く簡素なあらすじ概説ばかりなのだが、中に、以下のような記事があった。

The film focuses on the basic force of human existence; Fear. Out of fear from death steams the craving for eternity, while out of fear from life stems the desire for security, warmth and love. Love is the only drug powerful enough to overcome death. The story of the film and its essence establishes itself through the prism of the interpersonal relationships of this small community. Although the film sets off with a comical tone it leads up to a tragic finale that leaves both Pero and viewer literally speechless.*5

小さなコミュニティの中の人間関係に焦点が当てられているというのはその通りだと思うし、コミカルなトーンで始まり悲劇的なラストに至るというのも実際そうで、全体にブラック・コメディめいた趣があるのだが、死の恐怖ゆえ永遠を希求し、生の恐怖ゆえ愛を求める、というのはどうなのだろうかと思う。「死」は、むろん人間ならば誰しも恐れるだろうが、この映画の人物がことさら「死」そのものを恐れているようにも見えない。そして「生の恐怖」とはいったい何だろうか。単に、回りの人が次々と不意に死んで、日々ひどいことが数多くあり人生はなんとカオティックで恐ろしいのだろう等という話ではないように思える。

少し話が逸れるようだが、さきほど言及した緩い丘陵地帯の森、ないし平野の森は、クラース地方においてはそのほとんどが実は19世紀末ごろ以降に人工的に植林されたものなのだそうである*6。もともと土が少なく植生が豊かとはいえないカルスト台地だが、伐採や放牧などによって19世紀までにほとんどの地域が裸地化してしまっていたのが、世紀末以来、戦時中の中断をはさみながら不断の努力によって森林が大幅に回復されたのだという。ごつごつした石灰岩が至るところに露出している地域を白、森林を緑に塗り分けた統計地図をみると、スロヴェニアのクラース地方だけに限っても、1830年代にはほぼ真っ白であったのが2000年代には都市部を除いて真緑の濃い色に塗り分けられている。ユーゴスラヴィア政権時代に政府主導で強力に植林が遂行されたようだから、クロアチア領域でも同様の「緑化」が進展していたのだろう。緑になる前の真っ白な裸地の光景は、おそらくだが、下の図版の手前のほうの草地の、もっとはるかに草が少なくて石灰岩がごろごろしているような光景であっただろう。

図版はトレイラーから取得したもので、背景はぼやけてはっきりしないが、そこここに石灰岩が露出している原野のような場所である。森もあるがこの原野も相当にだだっ広い。この画面は『灼熱 Zvizdan』というクロアチア・スロヴェニア・セルビア共同制作映画(2016)の一コマで、映画はオムニバスで3つの物語から成る。いずれもクロアチア人とセルビア人の間の軋轢と和解の葛藤を描く。上はその第1話で、愛し合うクロアチア人の青年とセルビア人の少女とが政治的状況により引き裂かれる話だ。若いふたりは雲行きの怪しい状況から逃れて海外へ逃避する計画を立てるが、少女の兄は兵士で、妹のクロアチア人との交際を認めず、駆け落ちしようとする彼女を強引に連れ戻す。青年は追っていくが、村の入り口にセルビア人兵士たちがバリケードを構えていて彼を入れてくれない。ジャズミュージシャンの彼はせめてもの抵抗として、兵士たちに向かって渾身のペットを吹く――という、そういうシーンであるが、このシーンはもっぱら、このだだっ広い原野の真中を通っている曲がりくねった道路の上で展開される。このあと何かとあって乱闘のようになり青年は射殺されるが、それも道路上である。少女は兄の車で拉致されるから当然道路を通るのだが、追って来る青年ももっぱら道路を駆けてくるのだ。途中、原野をつっきっているとおぼしいショットも一瞬あるが、それはむしろ青年の必死さを示すためのショットのようであり、原則的にはこういう緊急事態においても道路を駆けてくるのがスタンダードであるようだった。私はこのシーンを最初に見たとき、物語の悲劇性や戦争の悲惨やらよりもまず、「……なぜ、道路を通るのか?」という疑問で頭がいっぱいになるのを覚えた――直線距離にすれば原野をつっきったほうがはるかに早そうに見えるのである。にもかかわらず、こんなにも広々と開けているのになぜわざわざ曲がりくねった道路を通るのか、と。しかし考えてみれば当然でもあろう。草がふわふわ生えているから地面は柔らかに見え、突骨と突き出る石灰岩のかたまりさえ避けて走れば走りやすそうに見えるけれども、その実地面の草に隠れたところも全面的に石灰岩だらけで、走りにくいことおびただしいのだろう、多少曲がっていても道を走るほうがはるかに速く走れるのだろう……だから兵士たちも道路上にだけ関門を設けているのだろう。この関門、バリケードも路上にだけあって左右がガラ空きに見えるので、一瞬わけがわからないのだが、わけがわかるように解釈すればそういうことになろう。道のないところはそもそも車が走れるような場所でなく、徒歩で走ろうとする者がいれば狙撃も容易、そういうことだ。兵士がちらほら石灰岩の陰にいるが、それは兵士だから足場の悪いところにひそみもするのである。荒事に慣れた兵士でない一般人にとっては、石灰岩だらけの原野は、一歩足を踏み入れれば命がないかもしれないアマゾンの熱帯雨林か底なし沼のようなものなのではないか。明るく開けて見えようともその実そこは瘴気ただよう暗黒の泥土、魔の沼地なのかもしれない。

例えば奥多摩に遊びに行っても、「登山道から決して外れないでください」と注意書きがそこそこにあるのと、事情は実は似たようなものなのだと思える。登山道から外れて歩けば植物を傷めるとか道が崩れるということもあるが、それ以前に端的に危険であって、一般人がみだりに踏み込んでいい場所ではないのだ。セルビアの山岳地帯を舞台にした映画『鉄道運転士の花束 Dnevnik mašinovođe』は、山がちな森林地帯をひたすら疾走する電車とその運転士の話で、

このような場所を電車が走り、また人間も線路の上を歩いたり走ったりするのだが、左右の森に足を踏み入れるシーンは一切ない。これはイストラ半島やスロヴェニアなどの植林された森とは違う植生の森だということで、セルビアの山岳地帯だからクラース地方からははずれるのだが、こうした森もやはり事情は同様なのだろうと思える。ドイツの場合、森のきわにはしばしば「入るときには自己責任で!」という看板が立っていたりする。

こちらは典型的なクラース地方の森で、2023年に旅行したとき、イストラ半島をずっと下ってゆくその行き帰りに、バスの中からこの種の森をたくさん見た。このような森が、それはもう目路はるかに、見渡す限り延々と続くのである。高速道路からの眺めだから、中に人がいたりするのかどうかはわからない、ともかく平たい森がどこまでも延び広がっていて、夏の盛りのまだみずみずしさの残る緑の輝きが、曇り空の下でもあざやかに目を撃つのだった。これらもみな実は植林された森らしいと聞いたのだが、なんと膨大な植林努力であるかと思う。その結果2015年に至るまでに450パーセントの森林が回復したというのだが*7、植えたのは主としてクロマツ(ヨーロッパクロマツ)だそうで、石灰岩の台地に最もよく根を下ろしてくれるゆえ選ばれたヨーロッパクロマツは、しかし木材としてはそれほど活用の場は多くないようである。確かに酸素供給量は各段に増したに違いなく、経済効果も著しいというのだけれども、どういう経済効果なのかは聞き洩らした。上述のように私の目にはこれらの森は、入ったら生きては戻れない恐ろしい富士の樹海のように見えてならなかった。もともとが石灰岩の原野なのだから、人為的に木を多く植えたからといって歩きやすくなるはずもなく、よりいっそう足を踏み入れがたくなるのではないだろうか。日本の鬱蒼と小暗い山林の森を見慣れた目には、一見非常に明るい陽光に満ちた清明な場所と見えるけれども、内実は、奥多摩の森と同様――おそらくは――沼なのであろう。しかし、そのように考える私にしても、奥多摩の山道を歩きながら、左右には恐るべき人食い沼が広がっているなどと思いながら歩くわけではない。セルビアの山地やクロアチアの人工森林をたまさか車で通り抜ける人々も(さきに挙げた、車窓から草地や森の見える移動のシーンは、これらふたつの映画にもある)、それは同様だろう。「むやみに入ると危険だから気をつけよう」くらいは日常的に思うに違いないが、だからといって、自分を囲んでいるのが暗黒の魔地である等の意識を常日ごろ持って歩いているわけではあるまい。

さきほど挙げたこの画面では、森はあくまでも低く穏やかで、葡萄畑やほかの耕地によって遠くへ押しやられていて、危険のキの字も感じられない穏やかな緑のたたずまいを見せている。何ということもない風景なのだが、考えてみれば手前の葡萄畑にしても、Idaの一件が起こったのはこうした人けのない葡萄畑の赤土の上に他ならなかったのだから、耕作地だからといって決して油断はできない。ここらの葡萄は棚作りではなく低い垣根仕立てで、見通しが悪い。何が起こるかわからないという意味で、葡萄畑といえども森と変わらない魔地でありうるのだ。塀のこちらに何心なくたたずんでいるふたりは別に全然そんなことを考えていそうにはないけれども、この塀の下は断崖絶壁で、その向こうに広がっているのが大波うねる外洋であったとしても驚くにあたらないかもしれない。ふたりはやはり、みだりに塀を越えて向こうへ行ったりするものでないとわかっていて、普通にそれがわかっているから塀のこちら側にいる、のだろうと思う。他人の目で見れば事実恐ろしい魔地であるような場所でも、慣れた者はべつだん何とも思わず、ただ習い性でそこへ行かないだけ――それがひょっとしたら「風土」というものではあるまいか。特段に意識化も言語化もされないまま、日常の生活の深層に沈殿している土壌――石灰岩の地表に雨水とともにしたたり落ちて次第に積もる土の層のような――その上にやがて宗教やら文学やら政治やらいろいろなもの、人為のネットワークが根を下ろしてゆく、その土壌を、ひとまず最も狭義の「風土」であると考えることにしようかと思う。

さて、海といえば、このあたりの映画には海もよく出てくる。『墓場から墓場まで』『灼熱』『鉄道機関士の花束』に加えて他に4本、わりと立て続けに見たのだが、7本のうち4本に海のシーンがあった。あること自体は別に不思議ではない。4本のうち舞台が内陸国セルビアの『鉄道機関士』を除く3本は、いずれも海に近い場所が舞台だからである。日本でも海の近い場所が設定されていれば映画でもドラマでもたいてい人物たちはどこかの時点で海へ行き、そのシーンは大抵、何らかのかたちで人物たちの行動・心理に転回をもたらす。その転回は非常に多くの場合、屈託からの解放、あるいは最終的な諦めないし叶わぬ希望という形で訪れるが、後者は、海というものが陸の果てる場所であって、そこから先は(簡単には)行けないということから来ているとおぼしい。この4本の映画における海の使われかたもおおむねそんな具合で、『灼熱』はオムニバスの3話ともに海が出てくるが、上に挙げた第1話では海は、若いふたりが駆け落ちの相談をしたり待ち合わせたりする、将来への展望と希望を担う場所になっている。第3話はほぼ現代の設定で、戦争の影もなくなった現代のクロアチアでいわゆる「生きづらさ」、息苦しさを感じている若者たちが一晩集って(多くは車で移動してくる)盛大な乱痴気パーティをやり、夜明けに海へ繰り出して裸になって飛び込み泳ぐ。『おばあちゃん海へ行く Babica gre na jug』というスロヴェニア映画は、これだけ1992年公開と年代が古く、わりと正統派ロードムービーであって移動シーンは他の映画とは様相が異なるけれども、題名の通り、チャーミングなおばあちゃんが海へ行く話で、人生の最後に海辺のセレブな観光地へ遊興におもむき、持ち前の闊達さとチャームで同行の若者たちに希望と展望を残すのであった。この海辺の観光地はピラン Piran といい、ローマ時代以来の由緒ある小都市だが、そのはずれの地区は今では豪華ホテルが立ち並ぶセレブ御用達の観光スポットとなっている。『ピラン/ピラーノ Piran/Pirano』(スロヴェニア、2010)はこの小都市を舞台とする大戦中の話で、パルチザンによってファシストの残党が狩られる中、とあるイタリア系の少年が、縁あって関わった少女とパルチザンの少年との力を借りて町を脱出し、しらじら明けの海を泳いで遠い対岸のトリエステへ逃げる。この映画において海は一方で紛れもなく解放の象徴である。

『鉄道機関士』は内陸の話だけれども、映画のラストは海で、上のような線路をずっと走っていくと行く手に開けてくる海はまことに解放的であって(この海はとある人によればどうやらモンテネグロの海らしい)、いろいろな大変なことのあった人物たちはみなこのラストの小旅行によって生まれ変わったように気分爽快になるのであった。――と、このように、海というモチーフの使いかたそのものには特に変わったこともないようで、比較的沿岸に近い地域では、このような形で海というものは普通にそこにあるものなのだろう。これらの海はいずれもアドリア海で、旧ユーゴ諸国のうちスロヴェニア、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロの4国がこの海に面している。民族的にも政治的にも立場はさまざまなはずだけれども、海そのものに対する態度は、どこのネーションの人でも誰もさして変わりはないように見えるのは僻目だろうか。もちろん私が見ていない映画のほうが圧倒的に多いのだから何ともいえないことではあるが。「われらの海 mare nostrum」と、例えば地中海が古代ローマの呼称で呼ばれるとき*8、長い歴史の中で様々に繰り広げられてきた軋轢を越えて単純にそこにある海、という概念をもし抱懐しうるならば、そこで抱懐される茫漠たる概念そのものは、多くの人に共通するものでありうるのかもしれない。つまりは軋轢を捨象し、政治や文化や言語の違いやその相互干渉の歴史を捨象することができるなら、言語化・意識化以前に人々が抱懐していたであろう「海」の概念をそのようなものとして思い描けるのかもしれない。私がここで最も狭義の風土と呼ぼうと思うのは、そのように概念される海、のようなものである。要するに平たく言えば、「わりあい近くに海はあり、そこは何か特別な場所」だと思われていて、そのように思われていることが、その地域の人々にとってべつだんいぶかしいことでもなんでもない、というようなことであって、そんなことは別にそれこそイストリアに限ったことでも何でもないであろうけれど、独自であろうがなかろうが、海であれ森であれそういうものとしての基盤的風土を一旦は押さえておかねばならない気がするのであった。『ピラン/ピラーノ』において海は解放の象徴であると述べたが、そうである一方でまた人生の涯というか見果てぬ夢というか、そのようなものでもあって、映画の最後に、かつてトリエステへ逃げた少年が年老いて数十年ぶりにこの街へ戻り、少女の死を知ってその墓の傍らにたたずむ。その塀の向こうが海である。

塀のこちら側は墓地で、上の、耕作地と森を背にした『墓場から墓場まで』の2人のシーンと同様の構図なのである。この海のショットは、最初塀の前に男がいるのを水平に映していたのが徐々に俯瞰になってこのように海が見えるようになるのだが、森のショットも同様、最初塀の前に2人がいるのを水平に映していたのが徐々に俯瞰になっていく途中の図版なのである。このあとさらに俯瞰になって、よりはっきりと森が見えるようになったところで次のシーンに切り替わるのだ。……むろん設定から何からまるっきり違うのであるから一概に「同じ」だとも言えないが、海辺の町ピランを舞台にした映画では墓地の塀の向こうは海であり、海が出てこない内陸の村を舞台とした映画では森である――おそらく自然にそうなるというのが、当り前のようながら、興味深いことに思えるのであった。

実際この『墓場から墓場まで』には海は全く出てこない。冒頭は少年が水に飛び込んで泳ぎ亀をつかまえるシーンから始まっていて、一瞬、例によって海だなと思うのだが、

少年が水から上がってみるとそれは海ではなく、彼らの住む一軒家にしつらえられた小さな小さなプールである。よく見るとこの水面の上部には直線状の影が見えるし、直前の水面のショットには家なども映り込んでいるから、海でも川でもなさそうだということは初手からわかるといえばわかるのだが、上記のような海の図式を頭に入れてうかうかとこれを海だと思い込むと、フェイントをかけられる形になる。舞台がもしプリモルスカ地方であるなら、海までそう遠くはないはずであるが、わざわざ自宅にプールをしつらえる程度には、近くもないということなのだろう。この映画ではいわば海は上述のような一般的な形では機能していず、海の代用品としての小さなプールがあるのみらしい。このプールの水面はその後も2度ほど映し出されるが、いずれも深く濁って、蛾が溺れて死んでいたりし、Peroをはじめとする人物たちを屈託から解放する機能など薬にしたくもない感じである。家族の物語としては確かにこのプールは海の代用品なのだろうが、映画における解放感なり何なりの表象機能の代用をなしているとは言い難い。

確かに閉塞的といえば閉塞的な画面なのだが、「陸の果てるところ」の表象としてはこの映画では森が海を代替しているのであって、蛾が人知れず溺れ死ぬこの水面はせいぜい、日常的に人々が close to death であることを暗示するにとどまり、それ以上の機能を特に担ってはいないらしいところが、つまり閉塞的なのである。屈託からの最終的解放もしくは最終的な諦念を示すという大きな機能に関していえば、この映画では森とはまた別に空が、むしろ海の代用をしているのかもしれない。さきほどの360度回転ショットにも、途中で樹々の梢を映して入江のように見える空があったが、他にも一か所、空が出てくる。

太陽がふたつあるようなまことに不思議な空だけれども、澄んだ青色をして、蛾のいる濃緑の水面と対照的にとても解放感がある。……と思うのはおそらくこのショットを含むシークエンス自体が非常に明るく解放感のあるそれだからなのだろうが、例のドラム缶男の葬儀の後みなで飲食を共にし、飲み騒ぎ、例のバンドがズンチャズンチャした民謡的なテンポの速い音楽を奏でるのに合わせて皆こもごも躍る、その中にDedoがいる。そういえばDedoもまた最初まったく口をきかず、例の樹木のショットの他に主観ショットを持たないので、いつも遠い目でどこかを茫漠と見つめているようであるけれどもその知覚の様態はIdaと同じく不明であった。それゆえIdaと共感性があるのかもしれなかったが、映画中2度目の自殺未遂で、首吊りに失敗して地面に落ち、脚を折るか何かして怪我をしたさいに何やらわめいているので、Idaと違って声自体を持たないわけではないとわかる。そして入院した病室で、隣のベッドの男の不幸な妻とふと心を通わせる。夫に邪慳にされて見舞い品を持ち帰ろうとする彼女が、勿体ないからというので(たぶん)オレンジをひとつ分けてくれるのだが、そのときに、有難うか何かひとこと言うのが、Dedoの最初のまともな発語である。男の死後、この未亡人と彼はいとも懇ろになったようで、その後は俄かに生気を取り戻したごとく彼はしごく快活に家族と会話をするようになるのだが、この通夜というか葬儀明けのパーティで彼はこの新しい恋人を抱きしめながら、それまで見たこともないような笑顔で――いささか狂奔的と言っていいくらいに――幸せそうに踊る。それまでの欝々とした、重度の認知症めいた茫漠たる表情とは打ってかわって活気にみなぎるDedo、またVilmaとその夫だか元夫だかも、それまでいろいろあった悶着が一応一段落してヨリを戻したのか、やはり幸せそうであって、彼らのこの、ひょっとしたら束の間かもしれない「解放」を、上の青空は反映しているように見える。だとすればやはりこの映画においては空が海の役割を果たしているのだろう。まことにアドリア海めいた澄んだ青色をしていて、このショットの後で見るからなのか、360度回転ショットにおける空も、長く映る間に次第に海へと成り代わっていくように見える、あるいは私がそれを期待するのか、海とも空ともつかぬ青色を眺めるうちに樹々が上から逆さまにぶら下がってくるのだ。

逆さまといえば、映画中盤に不思議なショットがひとつある。

これも妙なショットで、やはりドラム缶男の葬儀の場面なのだが、Shookiがひとりでいるところへ突然Idaがぶらーんと上からぶら下がってくる。たぶん無邪気に木登りをしているということなのだが、背後には、岸辺の樹々が倒立して映り込んだ池の水面が見える。これはかの360度回転ショットのそれとない予告なのだろうかと思わなくもないが、初見のときにはそのようなことなどまるで記憶にとどまらなかったのであるからおそらく穿ちすぎなのであろう――と自戒しながらも、このショットというかシーンには何かしら象徴解釈めいたことを要請するところがあるのを感じざるをえない。というのも、よく耳を澄ますと、ここでは何か正体のわからない、ブーー…ン…、というような低音の唸りのようなかすかな音がしていて、その音の脈絡が全くわからないからである。冒頭とエンディングに流れるテーマ音楽の他は、二度のパーティでのバンド演奏など物語内の音楽以外にはBGMというものが一切ない映画なのだが、このブーー…ン…という唸りは時折り密かに挿入される。例えばPeroが例の恋人未満の彼女に深く幻滅し傷つき落ち込んで、夜の暗い部屋の中、ひとり顔を洗うときにこの音がする。背後の壁には、窓から差し込む薄明かりとともに樹木の影が映って揺らめき、Dedoの幻視ショットを連想させる。Peroはこの音を聴いているのだろうか? 360度回転ショットにおいてかすかに鳴る飛行機のような低い唸りも、全く同じではないが同質のものだ。この唸り、ないし振動音はいったい何だろうと考えながら、逆さまのIdaに私はついチェスタトンの『詩人と狂人達』の一節を思い出さずにはいられない。この連作短編集の主人公ガブリエル・ゲイルが、森の中でひとりで悠然と逆立ちをしているのを人にみつかる場面である。

「失礼しました」とかれはいった――「ちょいちょいやるんです。風景を逆さまに眺めるのは、風景画家にとって実にためになるのです。逆さに見ると、あるがままに事物が見えるのです(……)天使が頭を下にしてぶらさがっていれば、天使は上からやって来たのだとわかります。下からやってきた連中にかぎって、いつも頭を上にしてちゃんと立っているんです」

かれは、はしゃいだ様子だったが、それでもかの女は、或る潜在意識的な恐怖を抱いて近づいた。かれが声を落して、「秘密を打ち明けましょうか?」といいだしたときでも、この恐怖は弱まらなかった。

「世界は逆立ちしているんだ。人間はみな逆立ちしている。みんな天上を這い廻っている蠅だのに、そこから落ちないでいられるのは、ひとえに永劫に渡る慈悲のお蔭なのです(……)聖ペテロが十字架に逆さまにかけられたことは覚えているでしょう。ぼくはよく思うんです。かれの自分を卑下した心は、死に際して幼年時代の美しい光景を眼のあたりにできたことによって償われたのだと、そう思うんです。かれはまた、あるがままに風景を見たのです――星を花のように見、雲を丘のように眺め、すべての人間が神の慈悲によって地球からぶら下がっているさまを眼にしたのです」

(チェスタトン『詩人と狂人達』福田恒存訳、国書刊行会、1976、p.33-35)

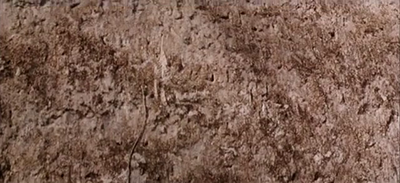

上から逆さまにぶら下がってくる者は、みな天使なのだろうか? 「あるがままに風景を見」るとは、どういうことなのだろう?――チェスタトンとこの映画とは当座、何の関係もなく、ただ私が不意に連想しただけなのだが、それでもこの引用部分の何かがこの映画に合致するようなのだった。あの360度回転ショットは、「すべての人間が(……)地球からぶら下がっているさま」を映し出したものなのだろうか? 森の樹々も草地の土も、空からぶら下がってくるようにIdaのもとへ下りてくる、それを彼女は倒立して、閉じたまなざしで看取しているのだろうか? ……しかしチェスタトンのことはしばし忘れて、海から大地へ、視点を移してみる。360度回転ショットの半ばを占めるのが地面なのであるが、実はこの映画の最も大きな特徴のひとつとして「土 earth」のショットが挙げられる。冒頭近くで墓穴の側面をなす土がほとんど接写で見る者の目をふさぐのであるが、「墓場から墓場まで」というタイトルからして、埋葬の土がフィーチャされることは特段に不思議ではない、ととりあえず思うのである。

これは動きのあるショットで、Peroがスピーチをしている傍らに穿たれている真新しい掘りたての墓穴の側面を下からずっと舐め上げていって、Peroの足元が映るところまでゆくと、これが墓穴の側面であったことがわかる。石灰岩のかけらが混ざっているようでもある。動きの速度は360度ショットのそれとほぼ同様である。

これは360度ショットの一部で、草地なのだが、カメラが舐めてゆく速度がほぼ同じで色も似たようであるせいか、冒頭の土のショットと同種のものであることがほぼ即座に感知される(その程度には冒頭のショットが印象的だということだ)。具体的に映っているのは草なのだが、これが草というよりは土もしくは大地 earth であると了解されずにはいない。

これはもう映画の結尾近く、やはり葬儀の最中、ラストのShookiの葬儀のときで、葬儀の後で墓穴を埋めているらしいシャベルの音がするからこれもきっと墓穴の側面なのだろうと思って見るのだが実は土は土でも建物の土壁の、モルタルの壁面であって、ずっと見上げていくにつれ教会(の廃墟?)の鐘楼の側面であることがわかる。さらに見上げていくと、

……このようなものが見える。見間違いかと思わず目をこすってしまいそうなショットなのだが、続けてPeroが彼らを見ている放心状態の横顔が映るからこれは一方ではPeroの事後的主観ショットでもあり、私だけがツカヌものを見ているのでもなさそうである。だが前のシーンから画面が切り替わってすぐに壁に沿って視線を上昇させられる私にとっては、彼らはとりあえず私以外に誰が見上げているのでもない人物たち――Dedoと彼の新たな恋人で、ついさきほど葬儀に参列して、悲しむ少年を慰めたりなどした後で至極まっとうにしずしずと墓地を去ったと思ったのに、いつの間にあんなところに登ったのだろうか、海の代用であるらしい青空にささやかにそびえる小さな鐘楼から静かにこちらを見下ろしている彼らは、早々と昇天した天使のようにしか見えないのだが、かといってこれがホンモノの天使だとも思えない。病院かどこかの鉄格子に閉じ込められた患者のようにも見える。天使だとしても何か間に合わせの代用品のようだ。そういえばPeroはスピーチの出前という形で司祭の代理を務めているのだが、そのような職業のあるこの村では、天使もまた代用品であるらしい。だが、代用品だからどうだというのか? 彼らは倒立してはいないが、このままずっと視線が仰向いてゆけば、海だか空だかわからないものがしばし映った後でまた何かがぶら下がってこないとも限らないではないか。いや、そもそも天使は倒立しているというのは詩人ガブリエル・ゲイルの、この映画とは何の関係もない主張にすぎないが、天使が倒立したものであるとして、上下がしばしば惑乱的に交替しうるこの映画では、天使が倒立していない様子が映ればそれはつまり倒立しているということでもありうるのではないのか? そもそも彼らはずっと見上げていった土 earth からぶら下がっているのである。この場に司祭がいなくて代用司祭しかいないらしいことを誰ひとりいぶかしまないならば、塔の鉄格子の向こうにこのような代用天使だけがチョコンと、ブランコに乗るようにぶら下がっていることをも、いぶかしむべき理由を誰が持つだろう? この代用天使はそして何を告知するのだろう? そういえば冒頭の冒頭、最初の土のショットとそれに先立つプールのショットのさらに前に、Idaがおそらく室内にしつらえられたブランコに花輪をかぶって乗っている後ろ姿が映るのだった。そしてその前にエピグラフがある。

Pre šestih sem spoznal, da je bog vse in lasje so mi šli pokonci.

Bila je nedelja, dobro se spominjam.

Sestra je bila takrat še dojenček in je pila mleko in naenkrat sem vedel, da je ona bog in da je mleko tudi bog.

Ni počela drugega, kot boga nalivela v boga, če razumeš kay hočem povedati.

(Salinger “Nine Stories”)

6歳のとき、ぼくはあらゆるものが神なのだと気づいて、髪が逆立つ思いがした。

あれは日曜日のことだった。

ぼくの妹はまだ赤ん坊で、そのときミルクを飲んでいたのだが、ぼくは突然、妹が神で、ミルクも神だということを知ったのだ。

妹は、神に神を注いでいただけなのだ。ぼくの言うことをわかってもらえるだろうか。

(サリンジャー『ナイン・ストーリーズ』)

これは、音声言語を全く聞き取れない私がこの映画の視聴をするに際して、クレジットを除けば(そして上記の「……アーメン」他いくつかの単語と英語部分を除けば)ほぼ唯一得られた言語情報である。わからない言葉はわからないままに映画を見るという原則に照らせばこのエピグラフも読むべきではなかったのかもしれないが、文字情報であるから、AI翻訳ソフトの力を借りればわりと簡単にサリンジャーの該当箇所くらいはわかるので、ついうっかり読んでしまったのである。「妹」とあるからといってこれがIdaを限定的に示唆するエピグラフだとは限らない。「あらゆるものが神」なのだから「妹」もそうでないものも全て神だという話なのであろう。埋葬のシーンで始まり埋葬のシーンで終わるこの映画において、土くれから生まれた人間が土くれに還るとき、それはつまり神から生まれた神が神に還ることであり、人が人を土に埋めるのは、神が神を神で埋めているだけなのである。この映画では土が、サリンジャーのいうミルクの代用なのであろう。「あらゆるものが神」なのであれば、ミルクが土であっても構わないはずである。そもそもミルクが神の代用品なのだからだ。Earth to earth, ash to ash and milk to milk....空が海の代用をしていてもぜんぜん構わないし、何なら逆に、海が空の代用をするのでも構わない。海がそもそも神であり空がその代用をするなら空もまた神であってどちらでも同じことであり、代用品は代用品のままですなわち神なのである、なぜなら司祭も天使も代用品で構わないこの地では、神もまたホンモノである必要はないのだろうからだ。ここでいう神はキリスト教の神だけれども、そのような神のホンモノがどこかにいて人間はそれを希求すべきものだというような観念自体が、第一ここにはありそうにない。

これは言ってみれば、森羅万象をあるがままに肯定する汎神論的態度の一種だが、人生の absurd chaos の中でそれでもなんとか平静を保ってポジティヴに生きていこうと思えば、いきおいこのような洞察に拠り所を求めざるをえないところがあるものだ。Peroはあるとき、なるべく気のきいたスピーチをしようとして新機軸を打ち出すべく試み、その結果、参列者がみな「??」となるようなわけのわからない話をしてしまう(らしい)のだが、そのスピーチの結尾で、神はいるとかいないとか言っているように見える。スロヴェニア語で神はbogというのだが(私が知っている数少ない単語のひとつである)、ミケランジェロのキリストのように天を指さしながら、bogがどうとか言うのが、神はいる、と言っているのか、いない、と言っているのかわからないのであった。短い文なのだから辞書と文法書を多少あたれば、どちらなのかくらいはわかるだろうが、あえて調べないようにしていた。おそらく、神はいる、と言われていても、いない、と言われていても、実質的に変わりはないだろうと思うからだ。上記のような考え方からすれば、神がいるとすればミルクや土やあらゆるものにおいているのだし、神がいないとしても、ミルクや土やあらゆるものが代用品としてそのまま神だからだ。つまりどのみち、土やミルクが、端的に土やミルクとして現にそこにあることに変わりはないだろう。あえてキリスト教的に言うならば、神とは常に絶対的に肯定してよい、肯定する他はないものであって、それも、理由なく無条件に肯定されるべきものであるから、仮にIdaやDedoが神の代用品、あるいは神の代用品としての天使の代用品であるなら彼らは絶対的に全的に肯定されるべきものであるし、彼女が神としての大地を踏み神としての風を呼吸しているならそれもまたそのままに肯定されるべきものである。Idaの掌には聖痕がついて彼女はどこそこ聖性を帯び、また最後に埋まるShookiの顔はよく見るキリストの肖像に似通っているが、そのようなことは何かむしろ余分なことのようであり、聖痕があろうがなかろうがIdaはIdaである。肯定は否定の裏返しだが、Idaは何かを否定せずに肯定しているというわけでは全くなく、単純に、そこにある土を踏み、頬にあたる風を感知しているだけで、それを感知しないということはありえず、それ以外のものを感知することもありえない、それだけのことのように見える。そこには神のミルクとしての土、空、樹々そして風、つまりは数々の代用品しかないが、それが全てであり、代用品がすなわち唯一のホンモノなのであった。逆に言えばすなわち、神とはここでは、それら全てのものの代用品の謂である。そしておそらくPeroもまた司祭の代用品なのではなく、司祭がどこかにいるとすればPeroの代用品としてであり、Dedoも、間に合わせの代用品なのではなく天使がむしろ彼の代用品なのである。

こうした考えには、しかしどこか「髪が逆立つ」ようなところがある。ガブリエル・ゲイルの話をきく女が抱くような「潜在的な恐怖」が、むしろこういう全肯定的考え方に人を逆説的に吸着するのかもしれない。この考え方は、全てをありのままに肯定するがゆえに、絶対的な正義とか、罪の贖いとか、その種の、何か誤ったことがあれば正すべきだというような表層的な道徳倫理を根底から破壊するからだ。この映画には、善と悪、罪と罰、悔悟と赦しといった類の倫理的問題は、ほぼいっさい抜け落ちているようであった。Idaの一件はもちろん、Shookiがやったことも普通ならばたいへんな殺人事件として大ニュースになりそうなところだが全くそういう気配はなく、まァちょっといろいろあってね、程度のこととして片づけられるようで、ドラム缶男に続いてShookiも不意に死んでしまったということだけが村の人々の関心事である。およそ警察の捜査などが入った様子はなく、ならず者3人の死体はどうなったのか、適当にそこらに埋め捨てたのかもしれない。他方では親しかったShookiの死を人々は悲しむが、人の生死そのものは常にそのままに受け入れられる。Idaも一件で深く傷つき絶望してShookiの後を追ったというようなことでも別になく、単純にShookiのそばにいたいから車へ潜り込んだのだろうと思える。土が、いやミルク、いや神が車、いや神に被せられてゆくボム、ボムというリズムを彼女、つまり神はふたりの心臓の鼓動のように、すなわち神の音のように、最後まで聞いているだろうが、それはつまり、端的に土が車に被せられていく音が聞こえる、ということが、全的に否定しがたくIdaにおいて、また私においても、そこで起こっている、ということであるにすぎない。それがIdaの風土である。悪魔の耳をした彼女は、天使かもしれないが、同時に死神かもしれない――が、いずれ同じことではある。ふたりが埋められてゆくにつれ、おそらくIdaのものとおぼしい深く長い呼吸音が聞こえてくる。車の中の空気はいつまで保つのかわからないが、生きている限り彼女はその呼吸を続けるだろう。墓地に最後まで残っていたPeroは、埋められてゆく墓を背後にやがてゆっくりと立ち去る。貧しい草に覆われた赤土の地面を踏みながら、しかし彼はあろうことかその呼吸の音を聞く。墓を離れて草地を遠く歩んでもなお、深く長い呼吸音が聞こえる中、彼は立ち尽くし、周囲を見回し、どこから聞こえてくるのかわからないその風に似た呼吸の音に耳を澄ます。それは土の呼吸で――おそらくはその同じ呼吸をしながらIdaが看取した全方位的なあの場所の呼吸なのであろう。否定されるべくもないがゆえに否定されない、そしてそのことが意識もされない呼吸――それが「風」なのかもしれない。土の、呼吸、それが「風/土」というものなのかもしれない。

この恐るべき呼吸音は、やがて最後のエンディングテーマ曲のなかにさりげなく解消されてゆく。テーマ曲は例のパーティの場面でバンドが奏でる音楽に似た軽やかで明るい曲で、ゆるやかなリズムを刻むが、テンポは呼吸音のそれをそのまま引き継ぎつつ、楽しげなマーチへと徐々にこれを変換してくれるのだ。映画が終わっても、あるいはそもそもの冒頭から、この土の呼吸をずっとそれと知らずに聴き続けていたのかもしれないと思うと慄然とするが、それがおそらくこの映画において示される潜在的な「生の恐怖」というものでもあろうかと思う。この根源的な恐怖に、security, warmth and love をもってして対抗しうるとは到底思えない。「死」の恐怖は、これらのものによってそれなりになだめることもできるだろうが――土の呼吸を聞く恐怖がなだめられるのは、その音が聞こえなくなるときでしかないとすれば、この呼吸を聴き続ける恐怖をなだめてくれる唯一のものは、すなわち死であろう。死に際してIdaは自分の呼吸音を音として聴くわけではないが、体内の振動として感知し続けるのかもしれない――アコーディオンの風を感知するように――ボム、ボムという振動あるいは時折聞こえる低い振動音は、Idaが感知しうる「風/土」のひとつの別形態としてあるのだろう、むろん私はそれらをもやはり音として聴くのであるが。そのような音ないし振動、すなわち呼吸を発するものを、すなわち基盤的風土とここでは呼ぼうとするのである。

……このようなことは私があくまでもこの映画から見聞きしてとり、考えたことであって、このような基盤的風土の呼吸ないし振動を、プリモルスカ地方だかどこだか現実にある地方のそれとじかに結びつけうるとは当座全く思わない。またもし言語情報をいっさい取得しないという方針を貫き、このエピグラフを解読することをしなかったら、どのような見かたになっていただろうかと考えてみるが、たぶん映画の見かた自体はたいして変わらなかっただろう。サリンジャーでなくてもチェスタトンでも、あるいは他の何が引用されていても大筋に変わりはなかっただろうが、ただ、ここにあるのはサリンジャーであってそれで別に全然問題なく、そのトボケたような味わいを含めて何だかとてもしっくりしているなあということなのであった。エピグラフとはおおむねそういうものである。そういえば今回ほとんど言及する余地のなかったPeroの友達以上恋人未満の彼女は、最初に登場するときにミルクをひと瓶、Peroの家に届けてくれる。それが彼女のアルバイトなのか何なのかは不明で、その後ミルクはちっとも登場しないのではあるが、少なくとも、エピグラフが語るミルクの文脈の中に彼女も組み込まれていて、そこからはずされたりはしていない、と考えることができるのはまことに幸いなことである。彼女はPeroに大きなストレスを与える役だが、神が神を神するところの全肯定的考え方からすれば人物のひとりたりともこの神の圏域から排除されてはならないし、彼女は彼女なりに惻隠の情をかきたてる可愛いキャラであるので、やがてスロヴェニア語が多少なりともわかるようになったあかつきには、彼女のこともそこばく語れるようになることであろう。

繰り返し述べたように私はいっさいセリフを聞き取れない状態で視聴していたが、もしセリフが支障なく聞き取れる人が見たらむろんまた全然違う物語になるだろう。というより、上に述べてきた物語は細部がトンでもなく間違いだらけだったということがないとも限らない(きっとあるだろう)。それでもその場合にも、上のようにこの映画を見聞きしたことが無駄だとは思わない。セリフに導かれて読み取る物語は、いわば映画の上部構造である。今回私は下部構造だけを見たことになる。痩せたカルスト台地に長い年月かけて堆積してきた赤土の土壌、その上に人間が立っているということを、上の3つの土のショットはまざまざと思い起こさせてくれるのだが、堆積した土壌の上にさらに生い茂り繁茂したものを、土壌だと、我々はいつしか思い込む。最も基盤的な土壌がその下にうずもれていることを忘れる。だが、忘れられたその土壌から、時に意外なものが、その上の被覆の層を破って漏れ出てくる、あるいは湧き出てくることがあり、湧出するその振動がひょっとしたら「詩」と呼ばれるようなものなのか。そのような意味でこの映画は土の詩で、Peroは最後にその詩に身を委ねているのだろうか、「風土と詩学」という研究課題は、ひょっとしたらそういう振動にこそ「耳を澄ます」ことを要求するものなのではないだろうか? ――だとすればこの考究は私においてはまだようやく端緒についたばかりだ。

なお、スロヴェニア語ではbogは神であるが、英語でbogといえば沼地、あるいは泥土のことである。

(科学研究費基盤C研究課題「イストリアの風土と詩学」2022-2024)

*査読替わりに原稿をチェックしながら読んでコメントを下さった一氾文学会諸氏に感謝する。

2025.05.31.