すべてを貫く無対象の感覚の息吹で……

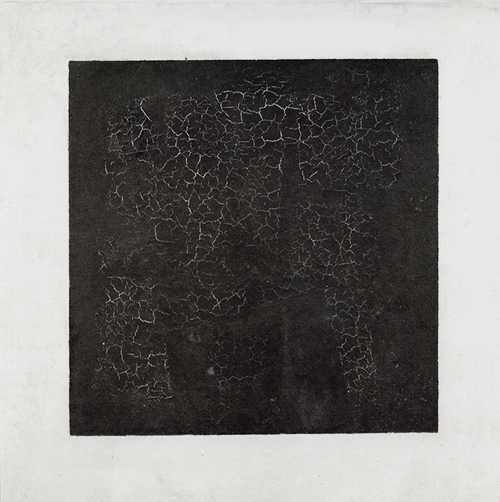

「私は形態のゼロにおいて変身した」と意味不明な宣言をして、ロシア象徴派の画家マレーヴィチ(1878 - 1935)はキャンバスの上に黒い四角形を描いた。あたかも蒸留器を熱するようにパレットのなかで黒絵具を溶きながら。いまでは絵の具がすっかりひび割れてまるでタマゴの殻のように今にもはがれ落ちそうな、厳密には正方形ではないこの黒い正方形はあらゆる形態と色彩を種子のように孕む「ゼロ地点」で、それは以後の彼のキャンバスの上に、三角や丸や十字や、赤や黄色や緑を次々と生み出していったのだということらしかった。「はじめに神は天と地を造り給えり」と『創世記』にはある。「地は形なく虚しく、闇が淵のおもてにあり」と。始源の混沌、マレーヴィチによればその矩形の黒は「まぎれもない砂漠」で、「しかし、この砂漠はすべてを貫く無対象の感覚の息吹で満たされている」……

錬金術というものがいったい何をめざしていたのか、おそらく誰も知らないし、当の中世の錬金術師たちさえほんとうは知らなかったのかもしれないのだが、流派は数々あれど、共通するのはかならず「死」と「新生」を経て黄金なり真理なり、何にせよはるかに過ぎ去った黄金時代的なる至福を獲得するという道筋であるらしかった。「賢者の石」とか「メルクリウスの水」とか呼ばれる第一物質、要は硫黄とか水銀とか、わりとそこらにある謎めいた物質を蒸留器に入れて熱すると、七日、あるいは七週間もたつうちに、「黒化(ニグレド)」という現象が生じる――蒸留器の中のものが真っ黒になって、「鴉の頭」とよばれる状態になるのであるが、これはまさしく黒胆汁の黒、死と腐敗の象徴であるという――それをさらにどういう方法でか蒸留しつづけると、今度はやがて七色の状態を経て物質が「白化」する、それが光の新生なのであった。七色の状態を経なかったり、「赤化」とか「黄化」「緑化」といった段階を経ることもあるようだが、いずれにしてもものを混ぜ合わせて黒くし、ついで白くするというのが眼目であるらしい。

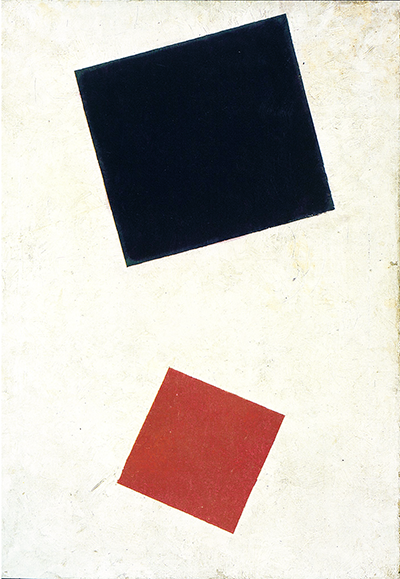

真っ黒な四角形や十字架をキャンパスのまんなかに黒々と描いてセンセーションを巻き起こしたマレーヴィチは、ひとしきり黒い図形を描いたあと、さまざまな七色の図形を描き、やがて真っ白な図形を描くようになった。白いキャンバスに、白い四角形、白い十字架、それは「純粋な絶対」の顕現であるという。

マレーヴィチは、「なぜ不意に思考が神から、無思考の絶対から湧き出して落下し」て世界などというものが創造されたのかを懐疑した結果、神は結局のところ世界を「永遠に自分がそれから解放されるために、自由になるために――そしてすべてが完璧でもはや考える理由がないので思考せずにすむ巨大な存在としての無ないし永遠の安静の横溢を得るために」創造したのだ、と考えるに至った。世界から解放された絶対の無重力、無思考、絶対の無である存在としての白――この「純粋な無感覚・無思考の絶対」としての白と、「無対象の感覚が吹き荒れる砂漠」としての黒を対比させたとき、それは、あのマイスター・エックハルト、否定神学の雄といわれる14世紀の説教者の特徴的なものいいを思い起こさせる。「神は働かずにはいられないが、神性は働かない」のだと彼はいう、「神性の内にあるすべてのもの、それは一で、一については語るべき事態、働くべき事態は何もなく、神性が何かの働きに目を向けたことなどなかった。私が神の内へ還りゆき、そこで立ちどまらなければ、私のその突破は私の流出よりもはるかに高貴なのだ」(Pfeiffer,Predigt Nr.56)――神の純粋な根底から、なぜか不意に「湧き出して落下し」流れ出てしまったこの世の被造物が、やがて、その「働き」を本質とする神の動態の中へ還りゆき、さらに「そこで立ち止まらず」に、その神のさらなる根底としての絶対の不動の内へまで帰り着くことができるならば。エックハルトはドミニコ修道会士としてやはり黒服をまとっていたことだろうが、ドミニコ会の制服は厳密には真っ黒ではなくて、黒いローブの下には純白の下着がのぞいているべきものだったという。神は光ではない、神は善ではない、神は存在ですらない、神は神とすらいえないと否定に否定を重ねることによって、神に与えられる固着的な名称を次々と墨で塗りつぶしていくことで、その漆黒の中から名指しがたい始原の純粋がかいまみえるだろうと、否定神学というのが仮にそのようなもので、マレーヴィチが希求したのがそのような「名指しえない絶対」であったとするなら、マレーヴィチの「黒」は、その「白」へ至るために不可欠な黒化の段階だったともいえようか。その黒は、純粋な「白」から不意にこぼれ落ちてしまった「この世」の世界そのものだ。すべてのやがて行きつくところではなく、すべてがすでにそこにあるところの。星々が、花々がそして無限の生命とその色彩がそこに胚胎され、これから生じてゆくところの。

「無対象の」感覚の息吹で満たされた砂漠、という言葉は、一方で「メランコリーとは対象のない喪である」といったフロイトの言葉をも思い起こさせる。それが何だかわからない、自分自身における茫漠たる欠落に対する、報われない服喪の心理を、フロイトはメランコリーと呼んだのだが、それはとても近代的に精緻に狭められた定義だ。「なぜ私を私自身から引きはがすのか?」とそう、倨傲の罪で生皮を剥がれながら神話のマルシュアスは叫んだが、本来わたし自身だったかもしれない白い光、その実体は不明で名指すこともできない白い光からなぜか引き剥がされて在る不当への懐疑をそもそもメランコリアと呼ぶのならば、神からはがれ落ちたこの世界の砂漠を満たして貫く無対象の感覚の息吹の総体が、すなわち宇宙規模の極大的定義におけるメランコリアの無窮動の息吹に他ならないだろう。マクロコスモスのその無窮動についてゆけないとき、ひとというミクロコスモスは憂鬱になるのだ。その憂鬱の病もまた、メランコリーと呼ばれる。

(『日蝕狩り』(青土社、2004)「そ」の章より抜粋改稿)

2016.6.26 | 更新 2020.11.20