エックハルト師の献金箱説教 ――神の働きの籠について

「もしここに誰もいなかったなら、私はこの話をこの献金箱に向かってしたに違いありません」という有名なフレーズから、マイスター・エックハルトのPfeiffer第56番説教はいつからか「献金箱説教 Opferstockpredigt」と通称されるようになりました。この説教はとても人気で、日本でも多くの碩学諸氏がこの説教に大きな関心を寄せてきたのは、献金箱云々もさることながら、「神の神性への突破」というモチーフが、この説教には他のどのドイツ語説教よりも明瞭にあらわれているからです。エックハルト校訂研究の大家にして大権威たるヨゼフ・クヴィント Josef Quint 博士がこの説教をおそらくは偽作と判定したというその理由がどういうものだったかはともあれ、それほど重要視された説教であるにもかかわらず、「クヴィント版」と呼ばれて広く愛されたハンディな普及版の選集にはこの説教は収められておらず、原文に当りたければ古いPfeiffer版に依拠するしかない状況がずっと続いてきたのです。長らくクヴィント博士が監修してこられたエックハルト校訂集大成Kohlhammer版全集のドイツ語説教の部は、現在(2020年時点)最後に残った第4巻の後半が順次Lieferung(簡易製本部分配布)の形で刊行されつつあるのですが、ここには、真にエックハルト師による説教なのかどうか疑わしいとされたテクスト群が収められているはずで、私は今、「献金箱説教」が収められているというLieferung 1-2の巻を先日ようやく発注したのが届くのを心待ちにしているところです。

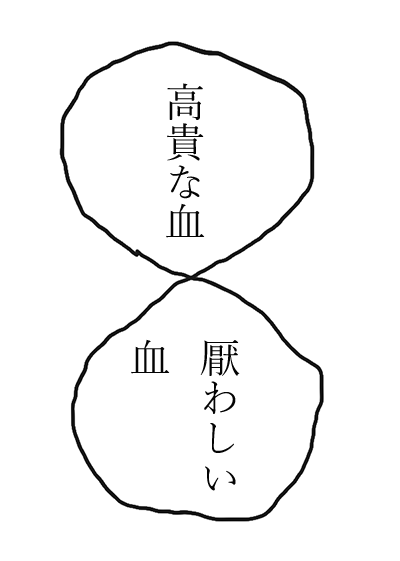

私自身は、この説教やあの説教が真実、13-14世紀に生きたヨハネス・エックハルト師が行ったものであるかどうかを見定めることにそれほど関心を持ってはいないのですが、それでもこの説教には、私が考えるエックハルト師らしからぬところがあるのは確かです。献金箱云々の有名なフレーズのあと、説教の締めくくりに、「これからうちへ帰って、自分はいつもの場所で自分のパンを食べながら神に仕えていようという哀れな人たちもたくさんいます。真理にかけて言いますが、そういう人たちはいつまでも迷い続けなければならないし、そういう人たちが決して得ることのできないものを、他の人たちは貧しさと荒涼の内へ神に従いつつ獲得するのです、アーメン」とある、このような、何か苦々しさを吐き捨てるような、ある種の徒労感がにじみ出たような言葉を以て説教を締めくくることは、まことに、私の敬愛する師らしくない。捨てぜりふにも似た「アーメン」は、もっと粗暴で未熟な魂にこそふさわしいのではないかと疑われもします。しかしその一方で、師といえども時には疲れて、何もかもイヤになることがなかったとは限らない、例えば説教の直前に、わけのわからぬクレーマー信徒たちに取り囲まれて愚昧で浅薄な議論を吹きかけられ、毎週一生懸命に話していることどもをさんざんねじまげた理解にもとづく軽薄な意見などを得々として聞かされて、ああもうたくさんだ、やってられないと思い、それでも説教をしなければならないならこんな連中の耳にではなくむしろ献金箱の投げ入れ口を耳として、献金を捧げるように話を捧げるほうがよほど神の耳にもまっすぐに届くのではあるまいかなどと思い、貧しく惨めで荒涼とした気持ちで説教に臨むようなことが一度もなかったとは、おそらく決して言えないに違いありません。師といえども血と肉とでできた地上の人間であり、だからこそ、血が肉に負けないように日々精進すべく己れを戒めてもいたでしょう。この説教の最初に血と肉の話がある理由、というよりもむしろ、「あなたがたの肉体を殺す者を恐れるな」の聖句を冒頭にかかげておきながら後半の話は聖句と全く関係ないもののように見える理由は、いろいろに考えられます。「あなたの肉体を殺しても魂を殺すことのできない者を恐れるな」というマタイ伝の聖句がこの説教に冠されているのは、説教が行われた日が聖マタイの、ひょっとしたら聖ヨハネの日、この聖句と関わりのあるエピソードにちなんだ典礼の日であったというのが最もありそうな話なのですけれども、それにしても、これにまつわる説教の部分はあまりにもあっさりと駆け足で済まされてしまっていると見える。ことによるとこの聖句にまつわる話はすでに師の説教の前に他の誰かによってたっぷりと行われてしまった後だとか、あるいはまたこの説教は典礼の中ではなく単発の出張講義として行われたものであって説教の前に信徒たちとさんざんそういう議論を雑談がわりにした後だったとか、そういうことがあるかもしれず、ないかもしれない。言葉を発した者がすでに世になく、その言葉が書き留められたとされるテクストだけが残るとき、そのテクストを活かすのは読解であり、殺すのもまた読解である。無理な読解がなされれば、テクストのみならず発語者もまた相携えて二度死ぬことになりますが、しかしテクストは不断に蘇ります、十全な形を備えているならば。しかしこの説教においては、説教を書き留める役の修道士が遅刻して説教前半は最後の部分しか書き留められなかったとか、寝ぼけていて最初のほうは断片的にしか書き留められなかったとか、そしてそれが修道士の手から手へ書き写されていく間にあたかも完成版のような形になって流布するに至ったのだとか、とにかくありとあらゆることが考えられる、なにしろこの説教は、他の伝エックハルトの説教に比べて妙に短く、これ全体が、ひとつのまとまった説教というよりも説教の断片、東洋ふうに言えば断簡に基づいているように見えるのです。写本を遡って調査していけばその間の事情がうっすらとでも見えてくるのだろうか。学識深い校訂者はまことに敬うべきものである、写本については、クヴィント博士やその衣鉢を継いだシュテーアSteer博士がすでに十全に調査しておられることでしょう。

さて、「よく聞いてください、これから私はまだ一度も話したことのないことを話そうと思います」といって次の「段落」が始まりますが、「段落」に分かれているのはむろんPfeiffer版の印刷テクストにおいてであって、段落構成そのものがすでに読解の一環です。ここで行われていると見える大きな話題転換が、どの話題からどの話題への転換なのか、本当のところ俄かには見定めがたい。血と肉と霊と、それを殺す者の話から、神の働きについての話へと話題が変わっている、と当座どうしても見えるのですが、「まだ一度も話したことのない話」がどのような話であるにせよ、もともと今日の説教では地と肉と霊の話をたっぷりとする予定であったのがその朝突然何かしらの啓示を得て、どうしても今日はこの話をしなくてはならないと思い、切迫した気持ちで血と肉に関する予定の話を大急ぎで端折って神の働きの話に入ったのか、それとも、血と肉の話はやはりきちんと書き留められていないだけで充分に話し終わった後で、説教の最後におもむろに、長く温めてきた「新しい話」を添えるように語ったのか、それは今のところなお、わからないとしか言いようがありません。ともかく、ここでは師が何か「一度も話したことのないことを話そうと思う」と言っているということだけがわかるのですが、それではその話とはどういう話でしょうか。

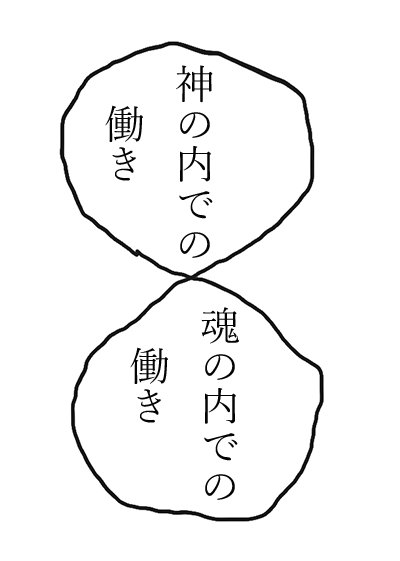

神が天と地とあらゆる被造物を造り給うたとき、神は働きませんでした。働くべき事態は何もなかったし、神の内にも働きはなかったのです。それから続いて神は語りました、「われわれは、われわれに等しいものを成そう」。[単に]つくる schaffen ことは簡単なことです。誰でも好きなときに好きなようにものをつくることができます。しかし私が[私に等しいものを]成す machen というとき、それは、そのものを私が私自身で私自身とともに私自身の内に成し、そこへ私の像を完全に刻印することです。「われわれは、等しいもの ein glîchen を成そう」――あなた、父でもなくあなた、子でもなくあなた、精霊でもない、私たち、聖なる三位一体のかたちにおいてわれわれは等しいものを成そう。神が人を成したとき、そのとき神は魂の内で彼に等しい働きを働きました、彼の、働いてやまない、永遠不断の働きをです。その働きは実に大いなるもので、魂そのものに他ならないほどに大いなるものでした。魂そのものが神の働きだったのです。神の本性、神の存在、神の神性は、ひとえに神が魂の内で働かずにはいないという点にあるのです。神は幸いなるかな、幸いなるかな! 魂の内で働くとき、神はその働きを愛します。その働きがその愛であり、その愛が神である。神は彼自身を愛する、彼の本性、彼の存在、彼の神性を愛する。自身を愛するその愛において、神はあらゆる被造物を愛するのです。自身を愛するその愛をもって、神はあらゆる被造物を愛します、被造物としてでなく、むしろ神としての被造物として。自身を愛するその愛において、神はあらゆるものを愛するのです。

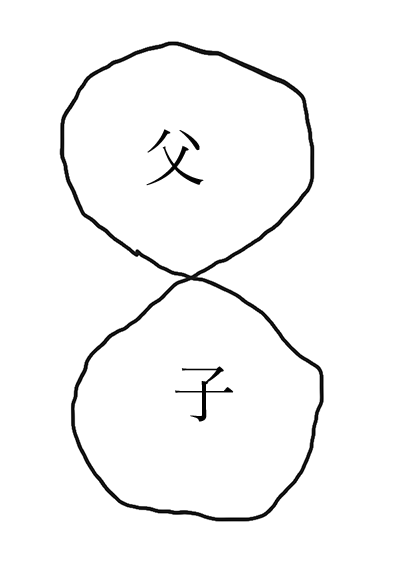

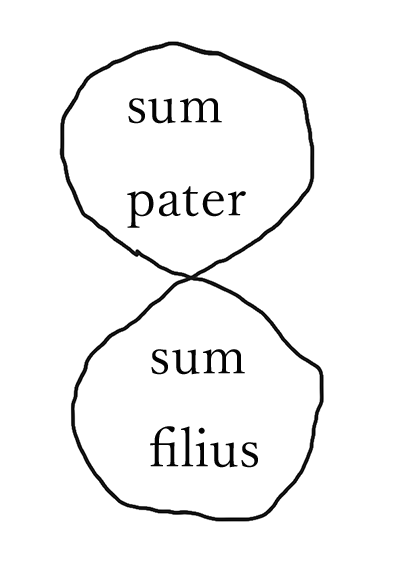

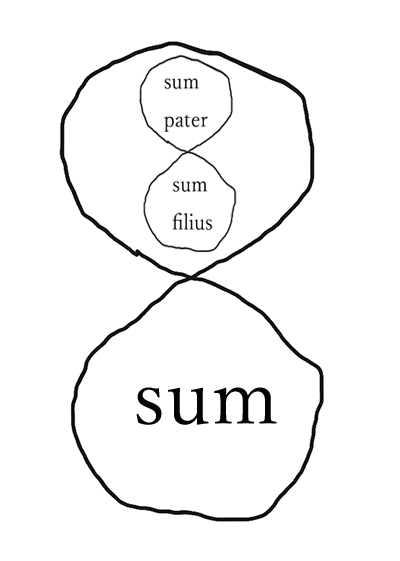

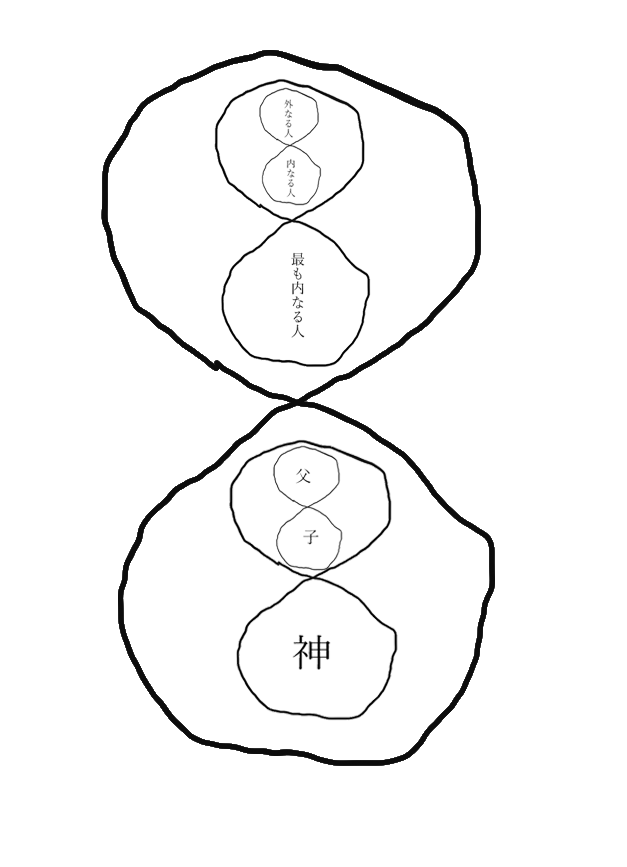

「一度も話したことのないことを話そうと思います」と言われ、「神が天と地とあらゆる被造物を造り給うたとき、神は働きませんでした」と言われれば、確かに、かなり驚くでしょう――こういう話を「これまで一度も」聞いたことのない人ならば。なぜなら「働きwerc」、Werke、workとは旧来日本語では「業(わざ)」と訳されてきた語で、天地創造こそ神の最初の「御業」であるというのが大方の常識だからです。しかしここでは、神の「働き」は天や地や植物や動物を(あるいはまた人間の肉体をも)創造するにあたっては発動せず、それが発動するのはひとえに「(人間の)魂」を「われわれに等しいものとして成」したときだという図式が語られています。ドイツ語のschaffenとmachenの違いが、この文脈にいかように作用しているのやら、普通一般に天地創造の「創造」に当てられるのはschaffenのほうで、machenというのは英語のmakeと同じ、いっそう日常的な語ですから、schaffenすることは簡単で誰にでもできるけれどもmachenするのは難しいというのは、確かに耳慣れない話ではあるのです。しかし、単にmachenするのが難しいのではなく、ein glîchenを含めて、「等しいものを成す ein glîchen machen」のが難しいという話だったらどうでしょうか。粘土をこねるようにしてりんごや牛を「つくる」のは神にとってはとても簡単なことで、「働く」までもないようなことだけれども、「自らに等しいものを成す」のはとても難しい。神にしかできないほどに、それは難しいことであるゆえに、神の、いわばフルパワーにおける働きを要することなのでしょうが、神は神であるがゆえに働くときには常にフルパワーでおられる。「その働きがその愛であり、その愛が神である」、逆に言えば神は愛であり、愛とはすなわち神の働きそのものであり、神の働きとは、神にしかできないまさしくこの働き、「自らに等しいものを成す」こと以外ではないというわけです。そしてこの「自らに等しいものを成す」働きとは、完全で完璧な自己認識の働きに他なりません。ものを認識し記憶するとき、それは対象物を魂という粘土に押し当ててそこにその似姿 imago を刻印することである、とは、かのギリシアの異教の大哲学者も述べていることです。粘土をこねるのは簡単で誰でもいつでもできるけれども、その粘土に「自らを刻印する」のはとても難しいことでしょう。「自らに等しいものを成そう」とするとき、「そのものを私が私自身で私自身の内に成す、そこへ私の像を完全に刻印する」。自らの像を不完全に刻印することは、たやすいことです。誰でも好きなときに好きなように自らを認識することができますが、「自らに等しいものを」「完全に」認識することは、神にしか、神の理性によってしか叶わないことかもしれません。神は完全な理性 logos そのものでおられるから、その認識もまた常に完全であり、神の働きとは理性における認識の働きに他ならず、「聖なる三位一体の形」とは神における不断の十全な自己認識の働きであることは、聖トマスをはじめ多くの碩学が認めておられる。父、すなわち認識する神と、子、すなわち認識される神とは、同じひとつの神で、その認識の働きが愛であり、その愛である精霊もまた、この働きにおいて父と子とひとつの神なのですが、そうした三位一体の自己認識の働きそのものを、神は神の「内に」刻印する、なぜなら神において「外」はないからです。神の内には、以下のような運動があるとしましょう。

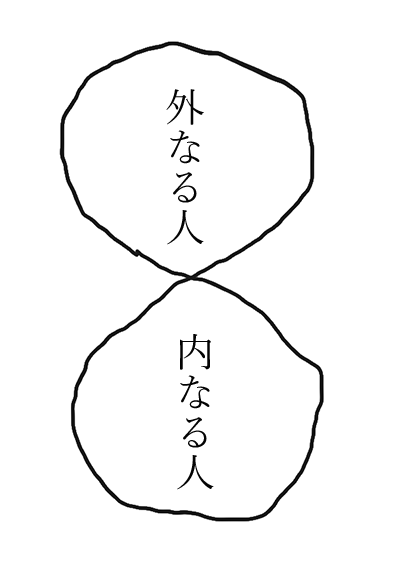

この「輪」はちょっとしたメビウスの輪です。父なる神と子なる神とは、それぞれ認識する側と認識される側だという違いがありながら、互いに全く同じものである。父は子を不断に認識し、子は父によって不断に認識されるという意味で父子は裏表の関係にあるけれども、それでいてともどもに同じひとつの神であるというのを、常に回転しつづけるメビウスの輪の形で描きあらわしてみるのです。私が父なる神を見るとき、それは父なる神であるという意味で子なる神ではないけれども、しかし両者は同じ神であるということは、輪が常に動いていて初めて起こるできごとだからです。輪の上で私が常に動いているといってもいいですが、なにしろ動いているのでなければ、一カ所に停止してしまえばそのとき私が立っている地平は表か裏か結句どちらかでしかなく、その時点において私が立っているほうの面が表として固定されてしまいます。表裏どちらにでも立てる、したがって表裏がありながら実は表も裏もないということが生じるためには、輪なり、輪の上に立つ私なりが不断にぐるぐると動いていなくてはならない、それがメビウス・リングというものの要諦であり、その回転こそが、神の働きである。ところで聖霊についてエックハルト師がことこまかに語ることは稀です。聖なる三位一体の形について師が語るとき、もっぱら父と子のこうした関係についてのみ語るので、師における三位一体論とは実質的には父子神論といってよいようなものになるのが常です。父と子の相互認識に関するこうした話は、しかし例えば『ヨハネ伝注解』などにも遺憾なく記されていて、師の教えに馴染んでいる者にとっては必ずしも「今まできいたことのない話」ではないように思えます。

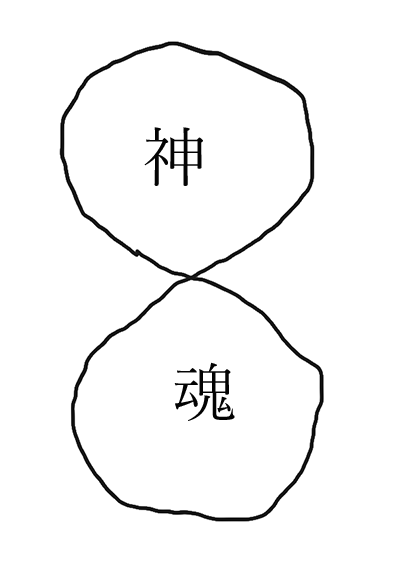

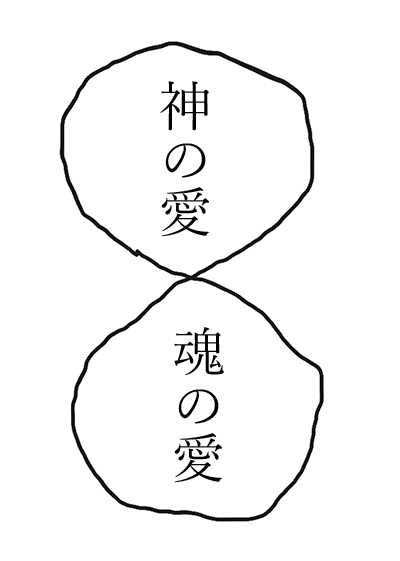

ところで、「等しいもの ein glîchen」という言葉をわかるうえで、気をつけなくてはならないことがあります。glîch(現代ドイツ語ではgleich)という形容詞には、「同じ」という意味もありますが、同時に、「似ている」という意味もあるのです。例えばgoogle翻訳などで見ると、gleichに対して日本語は「等しい」、英語は「equal」が出たりしますが、gleichは本来どちらかといえば、「等しい」というよりは「そっくり似ている」という意味に近く、Gleichnisという派生語は寓話とか比喩という意味である。そもそもみなさんもご存じのように、神が人をお造りになったときに言われたのは「我の似姿として人間を作ろう」ということだったはずです。ルター訳のドイツ語聖書では、ein Bild, das uns gleich sei (我々にgleichであるところの像)となっているし、ラテン語では ad imaginem et similitudinem nostram (我々の像であり類似物であるものとして)人間を作ろう、となっている。この聖書の言葉に忠実に語られているように見えるglîchという語を「等しい」という日本語に訳してしまうことは、期せずしてエックハルト師を異端のほうへ押しやってしまう振舞いではないでしょうか? しかしこれを「似姿」というのに倣って「似ている」とか「類似の」と訳すわけにもいかない、というのは、「gleichなものを成す」ということについての上記の説明、「私が私自身とともに私自身のうちに、私自身の像を完全に刻印する」というのは、明らかに「自己の完全な認識」の説明であって、「完全にgleich」であればそれはequalと同義だと考えざるをえないからです。むしろequivalent(等価)と言うほうがまだましかもしれませんが、いずれにしても、このことはすぐに続いて、よりいっそう厄介な問題をもたらします。「神が人をmachenしたとき、そのとき神は魂の内で彼に等しい働きsîn glîch wercを働きました」、そして「その働きは実に大いなるもので」「それが魂以外の何物でもなかったほどに」、そして「その魂が神の働きそのものだったのです」と言う、このあたりの語法は師独特のもので、「~以外の何物でもない」「~そのもの」「~としての~」あるいは「~である限りの~としての」というような、ある複数のものが glîch であることを言い表すための、ちょっと循環論法的な語法をまことに師はよく用いられる。今のところなども、息つぎコンマを無視して関係文をあえて後ろから文字通りに訳すならば、「魂の内において働いた神のその働きは、神の働きそのものである魂そのもの以外の何物でもないというべく大いなるものだった」という具合になるのですが、魂というものこそ人間において神の似姿であるところの部分ですから、魂もまた「働く」ものではあるけれども、その中で神が働くとき、その働きがあまりに大いなるものなので、魂の容量というか全部のメモリがその神の働きで占められるようなことになる、そのとき魂の働きはすなわち神の働きそのものに他ならないというわけなのですね。ところで「~そのもの」という言い方は、何かと何かが全く同一であることを言い表すのであって、「似ている」ことを言い表すわけではありませんし、「~以外の何物でもない」という言い方に至ってはなおさらで、ここではどう見ても「似ている」ものの話ではなく「同一のもの」の話がなされているとしか考えようがありません。人間の魂と、神とが「同一である」などとしたらそれこそ汎神論で、明らかな異端の説となってしまうでしょう。とはいえここで「同一glîch」だと言われているのは、あくまでも「神の働き」と「魂」なのであって、「神」と「魂」ではない。そこに、かろうじて師を異端への道から救い出す手立てがありそうに見えます。しかしながら、よく読むと師は、「魂の内で働くとき、神はその働きを愛します。その働きがその愛であり、その愛が神である」と言っている。ということは「神の働き」はすなわち「神」ではないでしょうか。このことは、神とは完全な理性であり三位一体とはその神の自己認識であるというテーゼとも合致するので、そのこと自体は何ら否定さるべきことでもないようですが、そうすると、「魂」と等しい「神の働き」はすなわち「神」であることになって、「魂」=「神」が成立してしまうではありませんか。しかもあろうことか「自身を愛するその愛を以て、神はあらゆる被造物を愛します、ただし被造物としてでなく、神としての被造物として」などと言われる。これはもうとてもまずい事態で、異端を懐柔して正当な信仰へ引き戻すことを使命とするドミニコ会士としては、木乃伊取りが木乃伊になったと言われても全く致し方ないのではありますまいか。もっとも、注意しておかねばなりませんが、上に述べたことはあくまでも、師が語っておられる文のそこここを繋ぎ合わせてパズルのように考えれば「魂」=「神」という図式が取り出せるということであって、師がそのように明言しておられるわけではありません。みなさん一人ひとりの魂がそれぞれに神なのであるとか、魂は神そのものであるとかいうことをダイレクトに述べておられるわけではない。あくまでも「魂の内で働くとき、神はその働きを愛します。その働きがその愛であり、その愛が神である」とそのように言っておられるのです。しかしここで私たちがめざすのは師の言説の異端性を糾弾することでも、また糾弾から師を擁護することでもありませんから、ひとまずそこは措いておくとして、父が子を産む愛というのが神の自己認識の運動であって、その同じ愛をもって神は魂をも愛するというのであれば、神と魂の関係をあらわすために、上の「父」と「子」の愛の輪と「同じ」輪を用いて、

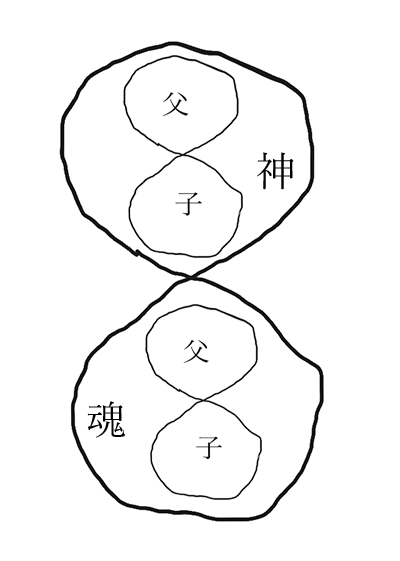

このような図が描けることになりましょう。異端と言われないように念押しをしておくならば、「父」と「子」が同じひとつの働きである神のふたつのペルソナであるという点において異なるように、ここでの「神」と「魂」はその内で同じ働きが働かれるにせよ、それぞれ「神」であり「魂」であるという点では異なるものである、決して「神と魂は同一物である」ことをあらわす図ではありません。そして、神は神の働きそのものであり、また神は魂の内においてその働きを働いたときに、その働きそのものが魂であったというからには、

のようなことになるでしょう。ただし「父なる魂」「子なる魂」という文言はどこにも出てきませんから、この場合「父」とは「認識し愛する者」、「子」とは「認識され愛される者」の謂となります、なにしろ神が魂の内で働いているのですから、父たるのも子たるのも神であって、魂であるわけではない。しかし、こうしたことが果たして師にとって「これまで一度も話したことがないこと」なのであろうか。

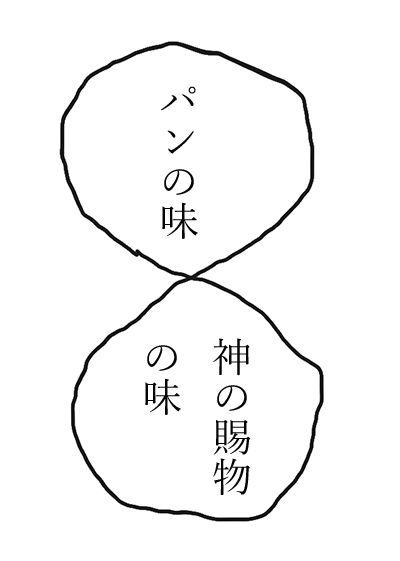

と思うと次の段落の冒頭で、「さて nu」とあり、「これまでお話ししたことのないことをお話しようと思う」と続きます。おや、それではここまでは単なる前置きであって、「これまで話したことがないこと」はこれから始まるのだ。それともこの「今 nu」は、「今私はみなさんに、これまで話したことのないことをお話ししようと思い、現にお話ししつつあるのです」という意味で言われているのでしょうか。しかし師の説教において「nu」は、ほとんどの場合、「さて」という話題転換、ないしは注意喚起のタイミングで用いられていますし、この説教においても、他の3カ所すべてがそのような nu です――「さあ、よく聴いてくださいね」「さてここでさっきの話題に戻りましょう」「ここでひとつみなさんにお願いしたい」。であればここもまた、「さて」と注意を引いておいて新しい話題を持ち出す、そのような nu であるに違いありません。ではどのような新しい話題なのでしょうか。「神は、みずからを味わう」。そう、確かに目新しい話題かもしれません。絶対高度の理性である神が、「味わう」などという低位の肉体的行為をなされるとは、驚くべきことだと言えないこともない。しかし「自身を味わうその味わいをもって」から「あらゆるものを味わうのです」までは、一言一句、上の段落の「自身を愛するその愛をもって」から「あらゆる被造物を愛します」までの繰り返しになっているので、そういう意味では、「愛」が「味わい」に置き換えられたとしても話の内実自体は「これまで話したことがない」どころか今しがた話したばかりの話に他なりません。

図としてはしたがって、ring2と全く同じ図でもって神は魂を味わう。その話を舌の先で味わおうとする矢先に、

さて注意して下さい。あらゆる被造物は、その最高の完全さに向けて運動しています。どうか、よく聞いて下さい、永遠の真理、永久不断の真理と私の魂にかけて、さてなにしろ私はこれまで一度も話したことのないことをお話しようと思うのです。神と神性とは天と地ほどに遠く隔たっています。さらに言えば、内なる人と外なる人は天と地ほどに遠く隔たっていますが、神はそれ以上何千マイルもはるかに遠い高みにある。神は成り、滅する。

「永遠の真理、永久不断の真理と私の魂にかけて」とまで言われるのだから、ここからこそいよいよ本当に「一度も話したことのない話」が始まるのに違いないと思わせます。「神と神性とは天と地ほどに遠く隔たっています」と、これは確かにとても驚くべき話で、「マイスター・エックハルトにおける神と神性」というような論文が一時期あまた生産されたほどに注目すべき話であるのは確かなのだけれども、それがどういうことなのかは今なおよくわかってはいません。「さらに言えば」と師はたたみかけるので、この注目すべき話がより詳しく語られるのかと思って期待するのですが、「内なる人と外なる人は天と地ほどに遠く隔たっていますが、神はそれ以上何千マイルもはるかに遠い高みにある。神は成り、滅する」――これでこの話が「わかる」人がいたら、それこそ驚くべき話です。「神性」の話かと思いきやそれはどこへ行ってしまったのだろう? 師も先走りすぎたと気づいたのかどうか、「しかし話を戻しましょう」と言って、どこへ戻るのかと思ったら、味の話に戻るのでした。せっかく話を戻してくださったのだから、難しい神性の話は措いておいて、味の話に戻りましょう。「神はあらゆるものにおいてみずからを味わいます」と、確かにそういう話でした。図にすればring3がそのままここに当るでしょう。そして味がどうだというのだろうと期待していると、師はいきなり今度は太陽の話に移ってしまわれます。

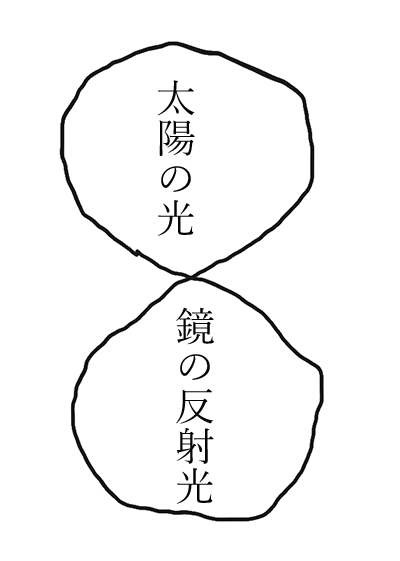

太陽はみずからの明るい光の中からあらゆる被造物の上に輝きを投げかける、そして太陽がその輝きを投げかけると、それは被造物たちをみずからの内へ取り込みますが、それで太陽の輝かしさがいささかでも失われることはない。あらゆる被造物は、その生命を捨てて存在へと赴くのです。あらゆる被造物が私の知性のなかへみずからを運び入れるのは、私のなかで知性的存在となるためです。私だけが、あらゆる被造物が神へと還りゆく準備をしてやれるのです。あなたがたみながいつもしていることを省みてごらんなさい。

省みてごらんなさいといわれて、ここで正しく何かを省みることのできる人がいたら、再びそれこそまことに驚くべきことです。味の話とこの太陽の話と、いったいどういう関係があるのでしょうか。これでは混乱する一方である、と気づいたのかどうか師はふたたび「さっきの話に戻りましょう」といって軌道修正しようとなさいます。それで、では味の話に戻るのかと思ったら、「内なる人と外なる人の話に戻りましょう」なのである。「内なる人と外なる人の話」とは、「さっき」言われた、「内なる人と外なる人は天と地ほどに隔たっています」という一言の他にありません。この一言自体は、耳慣れないものでもなければ、師特有の珍しいものでも別にない、「外なる人」とは肉体に囚われ肉体の感覚と欲求に抗いえないまま物質的な生を送っている人のことであり、「内なる人」とは、内的観想の導きにより霊的生活を送っている、あるいは送ろうとする人のことだ、とひとまず簡便にまとめておきましょう。誰しも人には「内なる」局面と「外なる」局面があるものであって、この世に生きている限り肉体から離れ得ないのであってみれば、完全なる「内なる人」としての人間などありえないし、逆に、誰しも神の似姿としての魂を持っているのであってみれば、完全なる「外なる人」としての人間もまたありえない。一人の人のうちに外なる人と内なる人が住まっているのだけれども、両者は「天と地ほどに隔たっている」のです。このことはたいへんわかりやすいことであって、

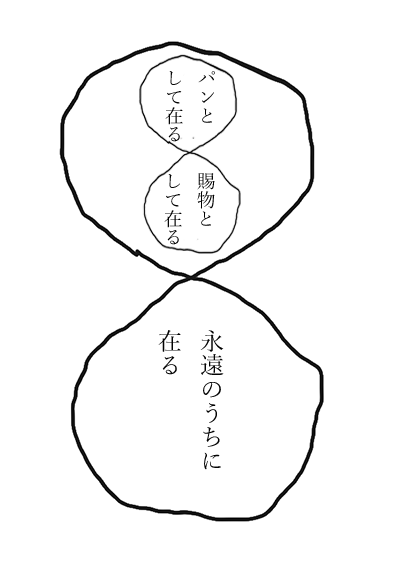

ある局面においては全く同じひとりの人だけれども、外なる局面と内なる局面とでは天と地ほどの隔たりがある。このとき気をつけなくてはならないのは、「内なる人」が「外なる人」の中に入っているのではないということです。外と内、というと普通は、二重丸の同心円で描きあらわしたくなるものでしょうが、おそらくそのようなことではないし、無数の人間たちが「外なる人」と「内なる人」に分類できるという話でもありません。なぜなら師はここで、「わが内なる人と外なる人の話」と言っているからです。「わが」内なる人と「わが」外なる人がいて、どちらも「われ」なのです。私がパンを食べておいしいと思うとき、それは肉体の快楽であるけれど、パンを食べておいしいと思うことを否定するのでないならば(師はそういうことを決して否定なさいません)、そのとき私は必ず幾分かは外なる人であり、しかしそのおいしさが魂の糧としてのおいしさであるならば、そのとき私は幾分かなりと内なる人でもあるのでしょう。「内なる人と外なる人の話に戻りましょう」と言っておきながらまたしても全く関係のない野の百合の話に滑っていくように見える師の話は、しかしやはり確かに内なる人の話であると同時に、味の話でもあります。というのは、百合の花の色や形を見るようには香りは見えない、なぜならば香りは私の内にあるから、というのですが、この「香りswelge」という中世の単語は、単に香りや匂いという意味にとどまらず、一般に「呑み込むもの」というような意味の単語だからです。香りの話には違いないが、実は味も含めて、体の中に呑み込み味わうもの一般の話なのです。私が呑み込み、私の内にあるものを私は見ないけれど、見ないのは、私の内にあるからである。そして「私が語ること、それは私の内にあって、私はそれを私の内から語り出します」――ここでなぜ急に「語り出す」ことの話になるのか。「内から語り出す」、現代語にすればaussprechenという単語は、神が「光あれ」と語り出すことで光をお造りになったという話を思い出させます。神は全てであり完全であり全てを内包しますから、神にとってあらかじめの「外」というものは存在しないし、神が何かを語り、あるいはschaffen/machenするときにも「外」からの助力は必要としない、常に、神自身の内からそれらの言葉や行為を発します。人間は神と等しくはないけれども、人が言葉を語るときにも、その言葉は常に息にのって体の内から出るのであり、その言葉を真率に発するならばそれは魂の内から発せられるであろう。私がパンを食べ葡萄酒を呑み、おいしいと思いながらそれらを呑み込み味わうとき、おいしいという言葉は、それらを呑み込んだ私の魂の内から発せられます。外なる人もおいしいと言い、同時に内なる人もおいしいと言い、どちらの「おいしい」もその人の内から発せられるが、内なる人がおいしいと言うとき、それはパンや葡萄酒の味ではなく神の賜物の味と香りを呑み込んだ魂の内から発せられる言葉、すなわち呑み込まれた賜物としてのパンの味から発せられる言葉なのです。ここでパンについても次のような輪を描くことができるでしょう。

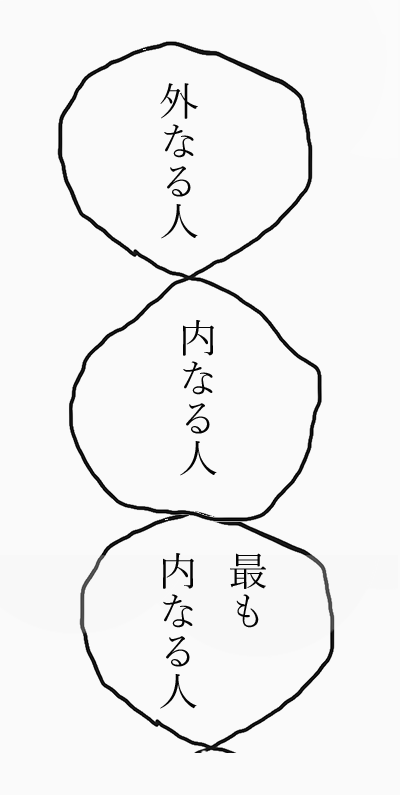

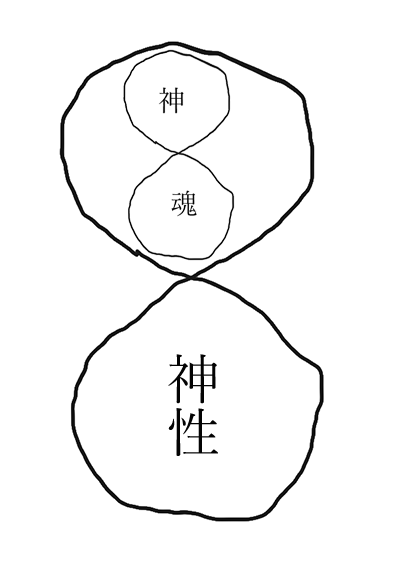

ところが、「しかし私の最も内なる人にとっては、それらは神の賜物の味はしない、むしろ永遠の味がします」というので、「外なる人」「内なる人」に加えて「最も内なる人」というのが出てくる。そうすると図は下のようになるのだろうか?

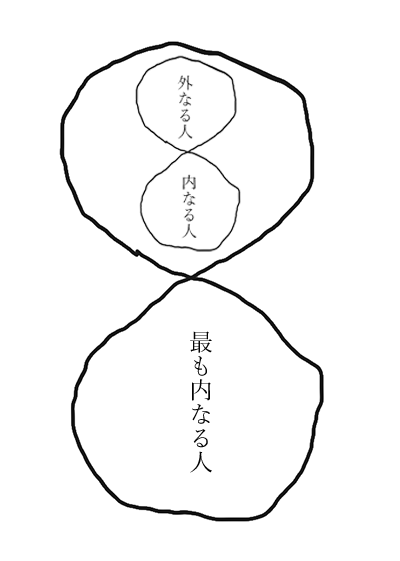

いいえ、こんな花見団子のようにはなりません。そもそもメビウスの輪は、半分ひねるからメビウスになるので、半分をもう一度ひねったら、メビウスにはならず単なる捻じれた輪っかになるだけで、回転しても裏表を行き来することができなくなってしまいます。捻りは一度でなくてはなりません。したがって、

このようでなくてはなりません。「外なる人」「内なる人」「最も内なる人」は三重丸に重なっているのでもなくて、外なる人と内なる人、と、最も内なる人、のリング、になっているのです。人は誰しも、生活の中にあって多かれ少なかれ「外なる人」と「内なる人」とを行き来せざるをえないでしょうが、そういう、人間として普通のありかたを脱却することができる人がいたら、それが「最も内なる人」なのでしょう、それが一体どんな聖人なのか、パンを食べたときにパンの味でも神の賜物の味でもなくひとえに「永遠の味がする」とは! みなさんお気づきのことと思いますが、上に幾つも掲げた下手な手書きのメビウス・リングは、全部コピーで作られています。最初の「父」と「子」のリングの絵を、中の文字だけ変えながら使い回しているのであって、そのつど新しく違う輪の絵を描いているのではありません。それぞれ異なる事象をあらわしていながら、リング自体は全て同一なのです。例えばパンを味わおうとする人がパンのリングに沿ってずっと経巡り移動するうちに、パンは時にパンの味がしたり神の賜物の味がしたりするけれども、そのつどどちらの味がしているのかは、その人の観想次第で、パン自体はどちらの味でもありうる。パンをパンとしておいしいと思ってはいけないのではなく、パンはどちらの味でもありうるということをわかった上で、常に神の賜物の味のほうを味わっているのだ、リングの表裏のうち神の賜物の味の側を歩いているんだと思えるかどうか、そのように心底思いながら歩き続けられるかどうか? 歩みを止めてしまってはいけないので、止まってしまったら、今自分が立っている地表がどちらの面なのかいつかは決まって/わかってしまうかもしれない、そうではなく、歩き続けている限り、今自分がいるのがどちらの面なのか自分の観想において選択することができるのです。この絶えざる運動、リングの上を表裏ひまなく歩み移動しつづけること、これをしかし主体を転倒させて、リングの回転、と呼ぼうと思います。というのはこのリングは、もともと「父と子」の相互認識リングすなわち「神の働き」のコピーでありそれとgleichなものだからです。神は、神を観想する者がそこにいようがいまいが、不断にかつ永遠に父子の相互認識の運動を繰り返すでしょう、神はいつ認識する神でいつ認識される神なのか、そのメビウスリングの回転はクェイサーの如くあまりに高速なので、ほとんど静止していると見えるほどです、美しく回る独楽がピンと止まって見えるように、それで神はいつでも父であり同時に子である、その永遠の回転運動が、人間の魂の内において働かれた。人の魂の内にはこのリングの回転がそのまま引き写されたようにしてあるので、パンの味が回転しているように見えても、その回転は魂のリングのほうにあるのです。最も内なる人がパンを味わうときには、おそらく限りなく神に近づいた形で、すなわち、神が「みずからを味わうその味わいをもってあらゆる被造物を味わう」のに人が能うかぎり近づき得たかたちでパンを味わうのだろう、「神がみずからを味わうその味わい」とは自己認識の味わいに他ならないのですから、そのようなかたちに近いかたちで人がパンを味わうとき、その味わいは魂がみずからの内に持つ味わいのリングの回転、その永遠の運動の味がするのに違いありません。そしてそれはその人が「みずからを味わう」ときの味わいと同じであるでしょう、上の図において最も内なる人が、父なる神が子をあるいは神が魂を味わうようにみずからを味わうのならば、味わわれる側のその人は、外なる人と内なる人のリングをその内に内包しています。最も内なる人がみずからを味わうその味わいは、そのリングの永遠の回転そのものであるのです。

こうしたリングのことを念頭に置いておけば、続く太陽と鏡の話も、続きの話としてとてもよくわかるようになります。

私が盥に水を張って、その中に鏡を沈め、太陽の光のもとに置く。すると太陽はその明るい光を鏡の中から、太陽の奥底から輝き出しますが、それで太陽が消えてなくなりはしない。太陽の光の内での鏡の反射は、太陽の光においては太陽で、しかし鏡は鏡です。神についても同じことです。神は魂の内に、その本性、その存在、その神性とともにありますが、しかし神は魂ではない。魂の反射は、神においては神で、しかし魂はそのまま魂です。

魂の内に沈められた鏡が反射する太陽の光とは、まさしくこのリングの永遠の回転運動、絶えざる認識の働きのことなのです。その働きは、神においては神そのもので、しかし魂は魂である。光は同一でも鏡は鏡であり、太陽は太陽である。この鏡のリングは、上の図ring3と完全にgleichなものであることをきっとおわかりいただけるでしょう。ある辞書を見るとgleichにはanalogという意味もあるようで、実際これらのgleichは、類比的analogical、アナローギッシュに同一だという意味にとるのが最もふさわしいと思われる。アナロジカルに同一であるとは、簡単に言うならば、表面にあらわれる現象、発現形態はそれぞれに異なるがそれらの発現形態を支える根本の仕組みが同じ、ということです。上に掲げてきた9つのリングの図は、8の字の中に入っている言葉はそれぞれ違って、それぞれ異なる事態を描きあらわしているけれども、その事態を支える根本の仕組み、すなわち8の字そのものは9つ全てにおいて同一である。したがって9つの図が描きあらわすものは、互いにそれぞれ異なるけれどもアナロジカルには全て同一である。師の言うgleichとは、そのようなことを指すのです。例えば図 ring1 で8の字の上下に「父」「子」という字がそれぞれ入っていて、ring2の8の字の上下に「神」「魂」と入っているからといって、神=父、魂=子、がそれぞれ全く同一であることを意味するのではなく、ふたつの図において全く同一なのは8の字そのもの以外ではない。そういう意味で、ring1とring2はgleichなのであり、他の図についても同じことです。また、同じ8の字の上下に「神」「魂」という字がそれぞれ入っているからといって、それは「神」と「魂」が同一のものであることを意味するわけではなく、両者はあくまでもgleichなもののふたつの見えかた、場合によって「天と地ほども隔たった」見えかたを意味するので、仮に例えばring2における「神」と「魂」とがgleichなものであると言われることがあったとしても、それは同じリングに載っているという意味、言い換えればring3のような意味で、すなわち、「神」と「魂」のそれぞれを8の字で描きあらわすことができて、その8の字そのものが同一であるという意味においてなのです。師が、「魂とは神のことである」とか「人それぞれの魂が神である」などとは決して言わず、「魂の内で働くとき、神はその働きを愛します。その働きがその愛であり、その愛が神である」というややこしい物言いを選ばれるのは、そのややこしい物言いを順に耳で聴きながら、聴く者が自らの内に、たとえ不完全であろうと無意識であろうとring3のような図を描き出し始めることのできる可能性を過たず開くためなのです。さて、ここでさっき飛ばした箇所に戻りましょう、すなわち、「味わい」の話に戻ったと思ったとたんに太陽の話になってしまったと見える箇所です。

(……)しかし話を戻しましょう。神はあらゆるものにおいてみずからを味わいます。太陽はみずからの明るい光の中からあらゆる被造物の上に輝きを投げかける、そして太陽がその輝きを投げかけると、それは被造物たちをみずからの内へ取り込みますが、それで太陽の輝かしさがいささかでも失われることはない。あらゆる被造物は、その生命を捨てて存在へと赴くのです。あらゆる被造物が私の知性のなかへみずからを運び入れるのは、私のなかで知性的存在となるためです。私だけが、あらゆる被造物が神へと還りゆく準備をしてやれるのです。あなたがたみながいつもしていることを省みてごらんなさい。

味わいの話に戻ったと思ったら、太陽の話にずれこんでいってしまうように見えるこの箇所を、しかし実はやはり味わいの話であるとして読んだならばどうでしょうか。神はあらゆるものにおいてみずからを味わう。それは例えばライオンがシマウマを味わうときにライオンがみずからを味わっているようなことだと思えばいいのだろうか? シマウマはその生命を捨ててライオンの中に取り込まれますが、それで「存在へと赴い」たりはきっとしないだろうし、ライオンも別にシマウマを食べながら自己を味わっているわけではないだろう。太陽がみずからの明るい光の中からあらゆる被造物の上に輝きを投げかけるというとき、投げかけられるこの「輝き」が上に示してきたリングの働きに他ならないとすれば、「あらゆる被造物の上に」と言いながらこの働きの反射を持つのは人の魂だけのはずです、なぜなら「あらゆる被造物を造り給うたとき、神は働かなかった」のですから(それともやはり働いたのだろうか?)。神が人をmachenしたとき、神は自らとともに自らの内に、自らの像を、自らの運動性である「働き」そのものとして刻印したのですが、それは同時に、神が「魂の内でその同じ働きを働いた」ことでもあったのを思い出しましょう。神の内で神が働くことと、魂の内で神が働くこと、それはmachenすることにおいて同時に、「同じひとつの働き」として働かれた。

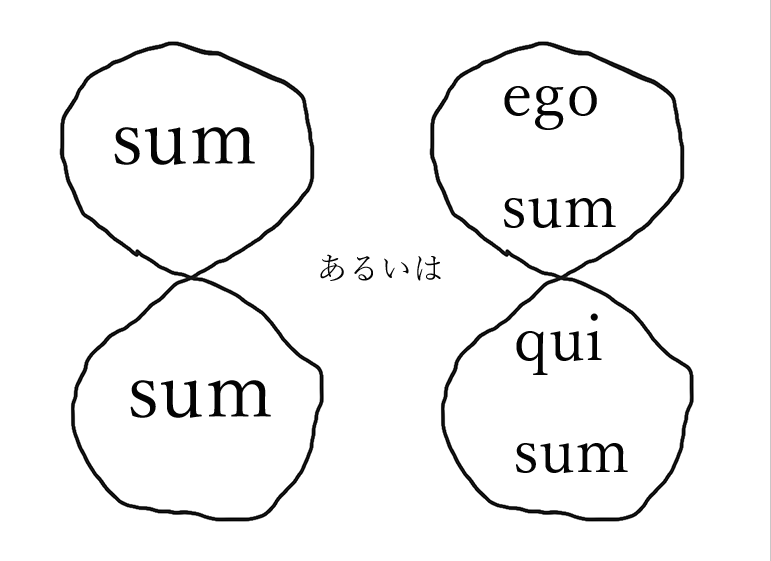

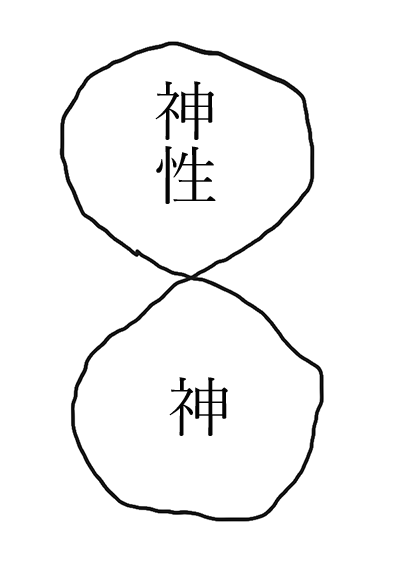

このとき、魂はまだ神の内にあったと考えられるわけですが、上の引用の最後のところで、「あらゆる被造物が神へと還りゆく」と言われているからには、魂もまた被造物として、今は神の外にあると考えられているらしくもあります。これは本来とても難しい議論で、神は絶対完全の認識であるからその認識から逃れるもの、すなわち外部というものはない、したがって父なる神から子なる神が産まれるといっても(子、であるからそれは産まれるものであると考えざるをえない)、シマウマが子を産むようにみずからの外へ子を産み出すのではなく、あくまでも神の内に、神と同一のものとして発出する(procession)のであるけれども、いわゆる被造物の創造(generation)はこの発出と違って、ライオンやシマウマや空や大地がschaffenされたとき、それらは初めて神の外部へと創り出されだのだというような考え方があってエックハルト師もそれは基本的に踏襲しておられます。しかし師の場合そこにさらに、いわゆる新プラトン主義的な考えかたが濃厚に加わっています。一言でいえば、あらゆる被造物は(いわばそのイデアとして)神の内にあったのが、「創造」において神から流れ出してしまったのであり、やがての救済とは、流出してしまった被造物が再び神の内へ還りゆくことに他ならないという考え方です。「あらゆる被造物が神へと還りゆく」という言葉使いはこの新プラトン主義的な「流出と還帰」の考え方の反映であるというのはとてもわかりやすいと言っていいと思いますが、神は絶対高度の純粋理性ですから、その「内へ」被造物が還帰する際には、肉体ないし物質性は棄ててゆかねばなりません。「あらゆる被造物は、その生命を捨てて存在へと赴く」というのはそういう含意ですが、ここでまた難しいのは「存在」という言葉でしょう。神は絶対理性 logos であるという考えかたは、聖書にある「初めに言葉 logos ありき/言葉は神なりき」という文言に多く依拠しているものですが、これと同時に、神は純粋な存在であるという考えかたも昔から強くあるのであって、こちらの考え方は、これも聖書にある、モーゼに語り掛けた神自身による自己規定、「私は存在するところの者である ego sum qui sum」という文言から来ています。sumは英語でいうbe動詞にあたるラテン語のesseの、主語が「私ego」であるときの変化形で、この形だけで充分に主語が一人称単数であることはわかりますから、主語のegoは文法的には特に必要ではない、むしろ強調の意味あいで言われているので、文の根幹は sum qui sum である、英語にすれば I am who I am です。常々思うのですが、印欧語において「何々が~である」というのと「存在している」というのとが同じ動詞で表されるというのはとても不思議なことではないでしょうか。日本語でも近代以降は「~である」という言葉使いをして、私は誰それで「ある」とか信号が赤で「ある」とか言うときに、何かがそこに「ある」というのと同じ動詞を使うようになりましたが、なぜこの二種類の物言いにおいて同じ動詞が使われうるのだろうか。西欧哲学において「存在」、「ある」ということが古代からずっと大きな問題系を形成してきたのは、そもそもこの文法的な奇妙さに由来しているのではないかと思えてなりません。「存在」をめぐる問題系とは、すなわち be動詞をめぐる問題系に他ならないのです。この神学的な、あるいはエックハルト師のいう「存在」、esse あるいは中高ドイツ語の wesen(現代ドイツ語なら Sein)を「存在」ではなく「有」と訳す傾向がこのところ主流になってきているようで、そこにはむろん理由があるのでしょうが、その理由がどんなものでいかに説得的であろうとも、「有」という漢字そのものが英語でいえば be よりもよほど have の意味あいの字でありますから――つまり「神がある」と言いたいときに「有」の字を使うと神を主語にできませんから――私はやはり「存在」あるいは「在」の字で esse を理解したいと思うのです。sum qui sum は「私は存在するところの者である」だけれども、より文法に近づけて訳すなら、「私は・在る者・で在る」となる。たった3語から成るこの文においては、「~で在る」の「在る」と、端的な「在る」とが同居して、緊密に組み合わさって回転しながら神の「在りかた」を指示しています。sum qui sum qui sum qui sum qui……私は在る者で在る者で在る者で在る者……とどこまでも反復可能なこの文において、ひとつひとつの sum はそれぞれいったいどちらの「在る」なのか?

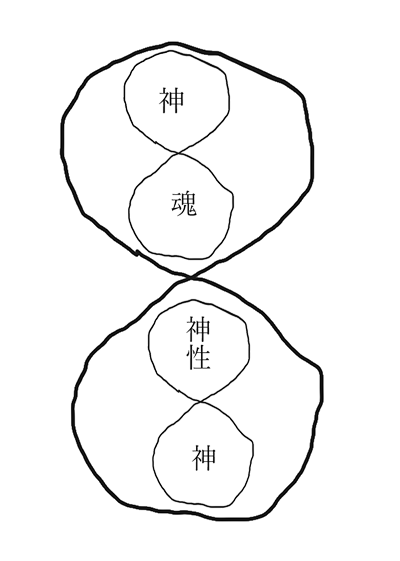

最初の図ring1の、「父」と「子」のリングを、「私は父で在る」「私は息子で在る」のリングに置き換えてみましょう。

そして、神は父であったり子であったりするペルソナを持つけれども、同時に常にひとつの同じ神として「在る」ということを描きあらわすと

この図には、神が父で「在」ったり子で「在」ったりする局面を脱却して、純然と「在る」局面があらわれます。神「で」在ることと神「が」在ることは、神においては同一である、なぜならば神は純然たる存在esseそのものだからである、おそらくそのようにエックハルト師は(そして同時代のいろいろな人々も)考えているのですが、この図は、上のring8「最も内なる人」のリングと最も見やすくgleichであることにおそらくお気づきになることでしょう。神と同じリングの運動性を魂もまた備えている、だからといって神の運動性の偉大さがいささかでも減じることはないのです。魂が神によって味わわれ、神のこの運動性の中に「取り込まれる」とき、すなわち魂が神の内へ「還りゆく」とき、魂は例えば男で「在る」とか女で「在る」とか、あるいは美しく「在る」とか悪党で「在る」とか貴族で「在る」とか、そしてまた自分が「内なる人」で「在る」とかないとかそのような、肉体を伴って生を営む地上におけるあらゆる属性を棄却して純然と「在る」ことができるようになる、それを「(地上の)生命を捨てて存在の内へと還りゆく」ことだと師は述べておられるのでしょう。I am alive とも dead とも言われる必要がなく、あらゆる補語から離れ、am だけが残るところ、そこへ向けて「あらゆる被造物は運動している」。太陽が――神が魂を「味わい」「その輝きを投げかけると、それは被造物たちをみずからの内へ取り込」む、「みずからを味わうその味わいにおいて」というのは、肉体とともに流れ出てしまった魂のリングの運動性を、最初にみずからがみずからの内に刻印したみずからの運動性の中へ取り込み直すということであり、神の運動性と魂のそれはもともと太陽の光とその反射のようにgleichなのだから、その取り込みは本来的に極めて容易どころか、すでにあらかじめ取り込まれているとすら言ってよい。言い換えれば、魂はあらかじめ与えられているそのリングの運動性によって、神のそれに容易に接続し重なりあうためのルートを持っているのです。ライオンやシマウマや、パンや葡萄酒にはそのルートがない、だからまず人間がそれらを「味わい」、神が魂を味わうように、パンや葡萄酒の内においてみずからの働きを働かなくてはなりません。人間は不完全な認識しか持ちませんから、神のように、自らの像をどこかに「完全に刻印する」ことなどできないでしょうが、例えばパンをおいしいと思うとき、それをパンとしておいしいと思うか、神の賜物としておいしいと思うか、はたまた永遠の味としておいしいと思うのか、それは魂の側のリングの回転すなわち「働き」に拠ってかかるものであるけれども、みずからの内のその働きを、パンのほうに帰せしめてやることは人間にもできる。パンというものに、下の図のようなリングの回転を与えてやることができる。

「あらゆる被造物が私の知性のなかへみずからを運び入れるのは、私のなかで知性的存在となるためです。私だけが、あらゆる被造物が神へと還りゆく準備をしてやれる」というのは、つまりそういうことなのです。パンや、ひょっとしたらシマウマはともかく、ライオンを食べることは人間には普通できないことでしょうが、「味わう」かわりに「愛する」ことはできるだろう――そもそも「味わう」というのはごく肉体的な行為ですから、神が何かを「味わう」というのはあくまでも「愛する」ことの比喩にすぎない、そのように私たち人間もライオンを「愛する」比喩として「味わう」ことならできるでしょう。愛するというのは、なにも可愛がってひたすら保護するということではありません。ライオンを見たりその声を聞いたりして人はいろいろなことを思います、ライオンはかわいいとか、かっこいいとか、あるいは恐いとか、百獣の王であるとかないとか、それを日本語で考えている限りはなかなかにわかりにくいことではあるけれども、例えば英語でlions are cuteであるとか、are cool, are dangerous, are kings of animals,あるいは are not ……いろいろに考えながら私たちは次々と lions に be動詞を賦与するではありませんか。あなたがたみながいつもしていることを省みてごらんなさい。そうしていつかライオンたちが様々な地上の属性すなわち補語から解放されて純然たる be動詞において「在る」ことができるようになるための「準備」を私たちは不断に行っているのです。そしていつか神が私たちの魂を愛するのと同じように私たちがライオンを愛することができるなら、それは神がライオンを愛しているのと変りがない、神の愛と私たち魂の愛とはそれ自体が gleich なものとなるのでしょう。

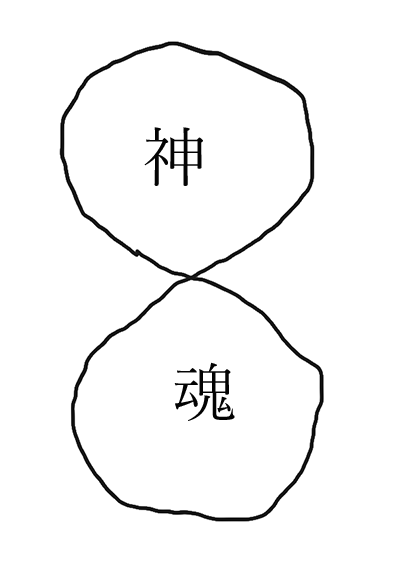

しかし話を戻しましょう。太陽と鏡の話のところを読んでいたのです。「魂の反射は、神においては神で、しかし魂はそのまま魂です」という、そこまではこのように存在esseの話として読んでくることができたのですが、続いて唐突に「神は成る」と言われます。

神は成る、あらゆる被造物が神のことを語るとき、神が成るのです。私が根底に、奥底に、神性の源流と源泉の内にあったとき、誰も、私がどこへ行くのか、何をしているのかと訊ねたりしませんでした。そこには、ものを訊ねる人など誰もいなかったのです。私が流れ出た、そのときあらゆる被造物が言ったのです、神、と。誰かが私に訊ねたとしましょう、修道士エックハルト、いつおまえは家を出たのか――それで、私は家の中にいた[のだとわかる]。そんなふうに、あらゆる被造物は神のことを語るのです。

ここで、「在る」話から「成る」話へ、現代ドイツ語の動詞でいうと sein から werden の話へと移行しているように思えるのですが、英語にはぴったり対応する語のないこの動詞 werden(中世のドイツ語では würden が標準的)は、英語の become のように何かが何かになる、ときにも使うけれども、それ以前に例の「光あれ」という神の言葉に用いられている動詞でもあって、まだ存在していないものが存在するようになる、生成されるときにも使う言葉です。「光あれ Licht werde!」というのは、だから正確に直訳すれば「光よ、在るようになれ」という意味であり、神が成る Gott wirt というのも同じく「神が、在るようになる」ことを意味します。一見ややこしそうな話に見えて、実はこのあたりは現代の私たちにとってはむしろわかりやすい、言い換えればとてもモダンな、現代的なことを語っているのかもしれません。フロイトやラカンの言っていることを思い出すのもよいでしょう、赤ん坊と母親がまだ一体化した状態のときには、赤ん坊は母のことをママと呼んだりしない。自分というものがわかり、同時に母親を自分とは異なる他者として認識するからこそ、ママという呼びかけを行うようになる、ママというものはひょっとしたらいなくなってしまうかもしれないものだとわかるからこそ、ママと呼んで一緒にいようとするのであって、ママと自分とが同一の、ひとつの esse のうちに安らっている間は、そもそも呼びかけるという行為自体、発生する余地がないのです。神と被造物とが同じひとつの esse のうちに安らっているならば、「ものを訊ねる者など誰もない」、who are you? とか what are you? where are you going? What are you doing? それどころか Are you? という端的な問いかけすら発生する余地はなく、そこにはひたすらam (sum)だけがある、いや、amすらないと言ってもいいでしょう、なぜならそのような発語を誰かに向けて行う契機がそもそもそこにはないのですから。赤ん坊が「ママ」を他者として認識すると同時に「ママ!」と呼びかけることを始めるように、被造物が神から「流れ出る」と同時に彼らは「神よ!」と呼びかけ始める、そのとき初めて「ママ」がそのように呼びかけられるものとして存在しはじめるのと同じように、「神」もまた存在しはじめる。そのような事態になる前は、「ママ」は生物学的に母親ではあっても、「ママ」というものとしてまだ存在を始めてはいなかったのです。ひとつの同一の esse の内に全てが安らいでいる状態から離れてしまったから、おいで、ママはここよ here is your mam、I am here、ego sum と呼びかけなくてはならなくなるのです。というよりも、ひとつの esse の中に安らいでいる状態から離れるのと、呼びかけが行われるのとは、どちらが先ともいえず、同時なのである、そんなふうにあらゆる被造物は神のことを語るのです。そしてそのとき同時に神も、被造物のことを語り、被造物に呼びかける、「成れ werde!」というその呼びかけと共にあらゆる被造物は、それぞれ個別の被造物として「成り」、光は光として「在る」ようになる。言ってみれば、ママと赤ん坊、神と被造物とがともどもに、純然たるひとつの esse の安らぎの中から流れ出てしまうのです。流れ出てしまうなら、それは、被造物たちによって神と呼ばれはしても、それはすでに神ではないでしょう。なぜなら、ただひとつの純粋な esse そのものこそが神であるはずだからです。そこから流れ出たものは、被造物と同じ位置にある、だからここで師は、この流れ出たもの、被造物が神と呼ぶものを、例えば「神と呼ばれるところの神ならぬもの」とかそのような呼びかたで呼んでもよかったはずです。しかしそうはせず、「神」は「神」のままにしておいて、それが流れ出たところの純粋な esse のことを師は改めて「神性 Gotheit」と呼びます。

あらゆる被造物は神のことを語るのです。ではなぜ神性については語らないのでしょう? 神性の内にあるすべてのもの、それは一で、一については語るべき事態は何もないのです。神は働く。神性は働かない。神性においては働くべき事態は何もないし、神性の内に働きはないのです。神性が何かの働きに目を向けたことなどなかった。神と神性の違いは、働くか働かないかです。

「神性の内にあるすべてのもの、それは一」であると言われるとき、唯一そこにあるとされる「一」というのが、上に述べてきた「純粋な esse」と同じものであるかどうか、というのは実はかなり大きな問題で、「エックハルトにおける一なる一」というようなテーマも、「神性」と同じく常に議論の的になってきました。その詳細にここでは踏み込みませんが、「一 ein 」が在る、というときそれは純粋な esse だけが在るということとして理解しておいてよいだろうか、ということは一応問うておかねばならないでしょう。そもそも純粋な esse だけがあるというのはどういうことでしょうか。「~で在る」と語るべきあらゆる事態がそこにはないとしても、「(我は)在る」とはまだ語られるのだとするならば、その事態ただひとつだけがあるとしても、そこには「(我は)在る」と「語るべき」事態があるのだということになるでしょう。すなわち、あらゆる補語を脱却したとしても、sum という一語で「語られるべき」事態があるならば、そこはまだ「神性」ではないのです。sum、あるいは am というのは動詞の「活用形」であり、「活用」される限りそこには言語の運用の「働き」がある。esse はいかなる活用形でもなく原型の esse であって始めて、何かを語ることをやめることができる。原形、あるいはドイツ語やラテン語でいうなら不定形という文法用語は、その動詞が「実際に運用されるに至る以前の」、まだ「働かない」状態の形を指す呼称に他ならないのではないでしょうか。esse のそのような状態について、「働くべき事態が何もない」、「一」しかないと言われているのであろう。この「一」はむろんまた「三位一体」のうちの「一」で、神の働きとは三位一体のリングの働きですから、「三」が消えて「一」しかなくなったならそこに働きはない。sum pater とも sum filius とも語らなくなるときには、ego sum とも語られることがなくなる、なぜならメビウスの輪の片面が消えれば、当然もうひとつの面も消えるからです。愛するべき、味わうべき、また呼びかけ語りかけるべき外なる他者も内なる他者もいない、そのような esse の原形的状態から、なぜか全てが一斉に「流れ出」て「活用」が開始されるとき、神は働き始め、その働き始めの最初から、魂の内で同じ働きを働く。最初のほうの話に戻りましょう。師が最初に「今日はこれまで一度も話したことのないことを話します」と言ったすぐ後のところです。

さて、よく聞いてください、これから私はまだ一度も話したことのないことを話そうと思います。神が天と地とあらゆる被造物を造り給うたとき、神は働きませんでした。働くべき事態は何もなかったし、神の内にも働きはなかったのです。それから続いて神は語りました、「われわれは、われわれに等しいものを成そう」。

この箇所では、神がみずからの似姿として人の魂を作る前には、神はまだ働いていなかったということが言われています。しかし後のほうでは、「神は働く、神性は働かない」と言う、つまりこの最初の部分で「神は働きませんでした」と言われているのは、実は後半で「神性は働かない」と言われているその同じ事態のことである。「等しいものを成す」リングの回転運動が始まったときに、神は働き始めた、というよりも、働くものであるところの神が、あたかもその時点で神性の内から流れ出てしまったかのようです。「働くべき事態は何もないし、働きもない」と語られているその「事態」そのものは説教の前半でも後半でも変りがないが、その事態を呼ぶ呼び名が「神」から「神性」へと移り変わったのです。

さてまたここで、さっきもう一カ所飛ばしたところへ戻りましょう。「神と神性とは天と地ほどに遠く隔たっています。さらに言えば、内なる人と外なる人は天と地ほどに遠く隔たっていますが、神はそれ以上何千マイルもはるかに遠い高みにある。神は成り、滅する」というところです。神と神性、また内なる人と外なる人が互いにそれぞれ遠く隔たっていることについてはもうおわかりでしょう、それらは互いに、メビウスの輪を構成する平たい紐の表面と裏面のように常に相触れがたく遠ざかっているのですが、しかし運動を続けてさえいれば、表面が裏面に、裏面が表面にいつでも成り代わることができる、そのような遠ざかりかたをしている。しかし「神はそれ以上遥かに遠い高みにある」とはいかなることか。ここではいくつかの図が描けるように思いますが、「内なる人」と「神」の遥かな遠ざかりを示すためには、

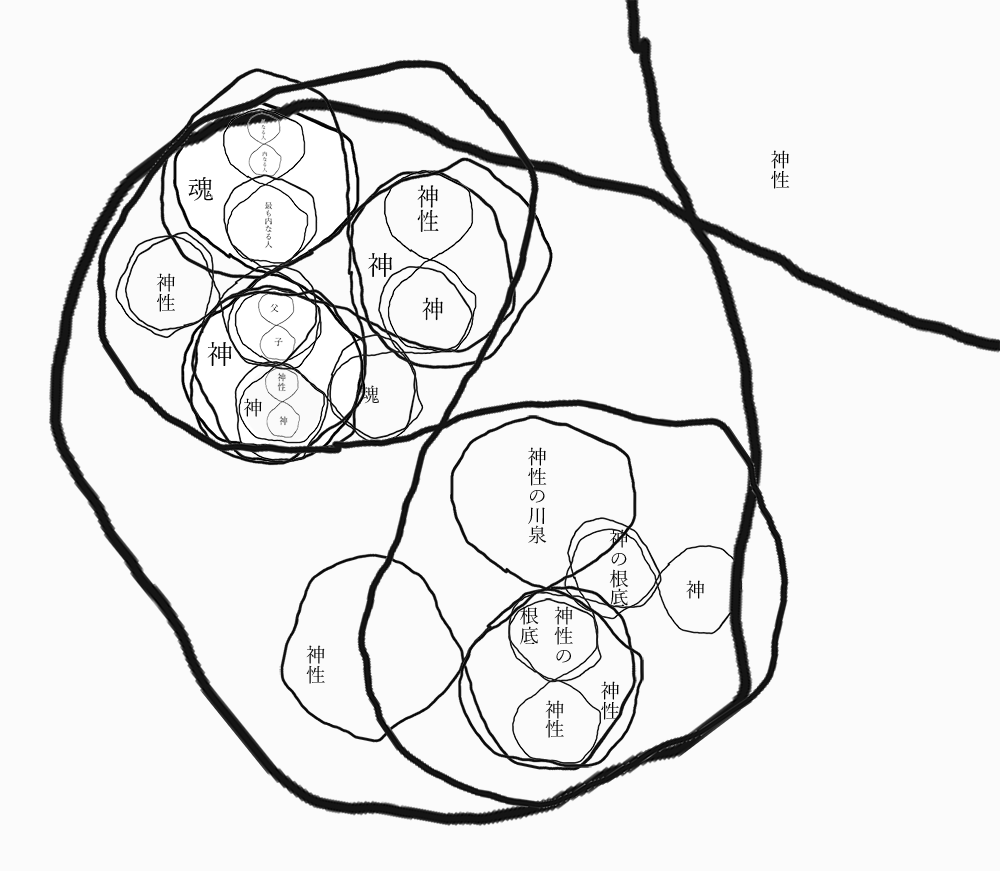

これは上のring8と、ring13の日本語ヴァリアントを組み合わせたもので、「内なる人」は上のリングの中のリングの中のさらに小さいリングのひとつである。しかし正直に言うと、ここではすでに、どの図とどの図をどのように組み合わせても別に構わないというか、内実にさして変わりはありません、なぜなら、これら無数の入れ子を作成してゆくことができるメビウスリング、およびそれらが構成しうる無限大の入れ子そのもの、それが示すところの不断の回転運動自体が神の働きであり、神に他ならないからであり、それに対して「内なる人」や、さらには「最も内なる人」でさえ、ひとつのメビウスリングの一方の面(表か裏か)を占める要素にすぎないのだからです。そのように神は、あらゆる被造物から遥かな高みへ遠ざかっている。そして、よく注意して下さい、「あらゆる被造物は、その最高の完全さに向けて運動しています」。リングの一面を占める一要素にすぎないところから、要素を載せて回転するリングのその運動の地平へ到達すべく、被造物たちは運動している、とひとまず読むことができます。無数のメビウスリングを入子状に包摂しながら無窮の回転運動を続けてやまぬその「働き」の完全さへ向けて、と? しかし「神は成り、滅する」。滅するentwürden とはそれこそ耳慣れない語で、中世のドイツ語の標準的な辞書に載っていないという意味でとても珍しい単語ですが、würdenとは反対の方向性を示す動詞だということは遺憾なくわかります。würdenが、何かが「在るようになる」という意味であるのだから、entwürdenは、何か在るものが「在るのではないようになる」という意味である。神が成るというのが、リングの無窮の活動が開始されるということならば、神が滅するというのは、その回転活動が止むということです。これまで挙げてきた図は、回転運動が行われているということを可視化するためにかりそめに輪を描いたものにすぎませんから、回転運動が止んだ状態、神が働くのをやめて「滅した」状態を図示することはできません。

私が神の内へ還りゆき、そこで立ちどまらなければ、私のその突破は私の流出よりもはるかに高貴です。私ひとりが、あらゆる被造物をその知性から私の知性の内へ取り込む、それらがみな私の内で一として存在するように。私がいつかあの根底へ、奥底へ、神性の源流と源泉の内へ立ち戻れば、そこでは誰も、私がいつ戻ってきたか、どこにいたのかと訊ねはしないでしょう、そこでは誰も私がいないなどとは思わなかった、それは、滅するのです。

「私が神の内へ還りゆく」ことは、通常「還帰」と呼ばれて「流出」と対のものとして扱われます。「流出」すなわち被造物が被造物として神の内から流れ出てしまうことは、神から遠ざかるという意味では被造物の側からすれば嘆かわしい、しかしそれが神の創造のわざであり、神が魂の内で働いたことであるという意味では、やはり「高貴な」ことである、そして再び神の内へ還ることもまたむろん「高貴」なことであるのですが、「そこで立ち止まらなければ、その突破は」流出よりも還帰よりもいっそう「高貴」である。そこで「立ち止まらず」、「いつかあの根底へ、奥底へ、神性の源流と源泉の内へ立ち戻れば」そこはあらゆる働きが滅したところの場所、ものが「成る」運動も「滅する」働きもなくただ「在る」だけの場所ならぬ場所だというのでしょうか、「在る」ということすら「活用」されずに鎮もっているそここそが「最高の完全さ」の場所、すべての「根底」だと?

このことは一見、この図ring19で遺憾なく描き表せるように見えます。被造物が流れ出したときに「神」と呼び、そのときに「神」が「成った」、その時点以前の絶対の一なる esse へ立ち戻るというのならば、被造物と共に「神」もまた、その無名の「一」の中に還帰することになる、三位一体の神が、すでに三位すら脱却して父も子もない純粋な一へと戻る、それは被造物と神がともどもに「神性」の内へ還ることなのでしょうから。しかし、このような図でこのことを描き表せたと思うとき、しかしこの図にはまだ運動するリングが、すなわち「神の働き」が顕在化されています。ということは、この図に描き表されていることどもは、なおあくまでも「神の働き」の内に、すなわち「神」の内にあって、そこから出られてはいない。それに、「私ひとりが、あらゆる被造物をその知性から私の知性の内に取り込む、それらがみな私の内で一として存在するように」というのは、上の太陽と鏡のところで「私だけが、あらゆる被造物が神へと還りゆく準備をしてやれる」と語られた、まさにその「準備」の話に他なりません。そこでは「神へと還りゆく準備」の話として語られたものが、ここでは「神性の内へ還りゆく準備」の話として語られている。つまりは、この箇所の語りの段階においては「神」自身が、なお図ring16の、神と神性のリングの回転運動を働いているのです。

しかも、師はここで「私がそこで立ち止まらず、いつかあの根底へ、奥底へ、神性の内へ立ち戻れば」と言うかわりに、「いつかあの根底へ、奥底へ、神性の源流と源泉の内へin den river und in die quelle der gotheit立ち戻れば」と言うのでした。「神性の」流れと泉の内へ、と言うこの「の」、der gotheitという属格は、「神性、という流れ、泉」といういわゆる同格の属格なのか、それとも、神性がそこで流れ、そこから湧き出ているところの流れ、泉」という意味の属格であるのか。どちらにしてもそこには、滾々と湧き出で流れる水があり、その水が流れる運動があるということをどのように考えるべきでしょうか。「神性」のマルの中にも、なおやはり「神性」と「神性の流れ」のような8の字が入ってしまい、その「神性」のマルにもまたさらに8の字が……とどこまでも無限に8の字が湧き出で循環し続けるのだろうか? ここでもう一度、さっきの話に立ち戻ってみましょう。説教の前半で「神が天と地とあらゆる被造物を造り給うたとき、神は働きませんでした。働くべき事態は何もなかったし、神の内にも働きはなかったのです」と言われるのは、後半で「神性」について言われているのと同じことで、このことが「神性」について言われるとき、「神」は「働く」ものであり「神性」は「働かない」、それが神と神性の違いだと言われている。つまり同じひとつの「働かない」状態が、「神が働かない」と言われる語りかたから「神性は働かない」と言われる語りかたへと移行しているのですが、この際はリングの運動は、師のこの語りの運動の内に反映しています。このことは、師の思想が、「神は働かないのだ」という思想から「神は働くが神性は働かないのだ」という思想へとある時期に(つまりこの説教を行った特定の時点で)移り変わったことを意味するのではありません。師はことによったらまた次の日の別の説教で、「神は働かない」というところから話を始めるかもしれないし、その別の日の説教では、「神性」の話はせずにあくまでも「神」を「働かない」「絶対の無」だとか「荒野」だとか呼ぶかもしれないのです。実際に師はその多くの説教において「絶対の無」「荒野」などの語で「神」を語ることもあり、また別の説教ではそれらの同じ語で「神の根底」なるものをそう呼ぶこともあって、「エックハルトにおける絶対の無」とか「…における神の根底」とは何かというのが、「…における神と神性」というテーマと同じくらい長らく物議を醸してきたし今も醸しているのです。しかし思うに、師において「神は無である」という考えと「神の奥底は無である」あるいは「神性は無である」「神性の源流が無である」などの考えが、別々の考えとして時によって去来するわけでは別にないだろう。神を「働かない」ものとして語るか、神は「働く」けれどもその根底やら神性やらその根底やらは「働かない」ものだと等して語るかは、そのつど師が、上に挙げたさまざまなリングのうち、どのリングのどの面に立っているかによるのです。人はこの地上で、地に足をつけて生きている限り、一瞬々々どこかの平面に立っていなくてはならない、そして「あらゆる被造物は、その最高の完全さに向けて運動して」いるのであり、そこへ向けて「立ち止まらない」ならば、回転を続けるリングの上をどこまでも立ち止まらずに歩き続けなくてはならない。これまで掲げてきた図のうち、「魂」と「神」「神性」にかかわるリングに「根底」などのリングを加えていくつかを統合してみると、例えば次のようになるかもしれません。

実際これらのリングは、いくらでも重ね描きしてゆくことができます。リングとリングとは、8の字の片方の輪が重なることで別の8の字に次々と接続(リンク)してゆき、接続するたびにトピックが変わり、ときに話の位相が上がったり下がったりする、例えば「父子」と「神」の三位一体リングから、「神」と「魂」のリングへ接続すれば、話は procession の話から generation の話へ移行するだけですが、「神」と「神性」のリングへ接続すれば、働くことのない絶対唯一の内に安らぐものは神であるという話の位相から、それは神性であるという話の位相へ移行するのです。ここで気をつけなくてはならないのは、(おそらくみなさん覚えておられると思いますが)上のほうでちらりと述べたように、例えば「父」と「子」のリング(ring1)や「父子」と「神」の三位一体リング(ring13)と、「神」と「神性」のリング(ring16)とでは、少し性質が異なるように見えることです。前者は、神はこういうものだ、といういわば「構造」を示したものであるのに対して、後者は、「あるひとつの事態ないし性質にいかなる名称を与えうるか」を示すものであるからです。しかし両者は実は同じことなのです。「父子」のリングは、「認識する者としての神」と「認識される者としての神」をあらわしますが、言い換えれば、「認識する者としての神に与える名称としての父」と「認識される者としての神に与える名称としての子」をあらわすのであり、また三位一体のリングは、父であったり子であったりしながら同時に純然とひとつの同じ神であるような神のありかたをあらわしますけれども、それはつまり、そのように「父」「である」、「子」「である」と語られる神の位相と、神が「ある」として語られる位相とが同時にあることをもあらわすのです。そもそも三位一体論というもの自体が、神をどのように語るべきかその「語り方」をめぐる論なのであり、言ってみれば西洋思想史上最大最高の、語りの詐術です。「いや、それは違う」と聖トマス・アクィナスなら言われるでしょう、決して詐術なのではない、あくまでも真理を正しく語るための方法なのだと。それを否定しようとは思いません、なぜならば、最高の語りの詐術においてこそ立ち現われる真理というものもありうるだろうからです。しかし三位一体論において、あるいは多くの師の説教や論述において語られていること、ひいては今読んでいる師の説教において語られていることが真理であるかどうかは、ここで問うべきことではありません、それはキリスト教の問題であって、私の問題でもなくみなさんの問題でもないでしょう。ここで重要なのは、各リングにおいて示される「働き」が真実「神の働き」であるかどうかという宗教的問題ではなく、それらの「働き」が、他ならぬ師の「語りの働き」であるということです。この「師」が、13世紀から14世紀にかけてヨハネス・エックハルトという名で粉骨砕身働いていたドミニコ修道士と本当に同一人物かどうかはわかりません。この説教テクストを残した人、あるいは元々この説教を行った人は「師」とは全くの別人であるかもしれない、ことによったらこの説教は18世紀や19世紀につくられた偽の写本に基づく全くの偽書であるかもしれません(フロイトを読んで感動した人が写本を偽造したのであったとしたら何と面白いことでしょう)。しかし仮にそうであったとしても、このテクストにおいて語っている語り手である「師」は、なお他のあらゆる伝エックハルトのテクストの語り手とgleichでありうるし、同一でさえありうる、いや、エックハルトという名を冠せられて伝えられてきたテクストをひとまとまりの、エックハルトという名の語り手/書き手が語り/書いたテクストであると考えるならば、その限りにおいて、それらの語り手は必然的に同一であるし、しかも、転倒した言い方になりますが見たところどうやらgleichでさえあるのです。師の多くの説教は、この説教ほどに千々に乱れた断片としてでなく、きれいにまとまったトピックをめぐる説教として残されています。それは時に「神の愛」についてのお話であったり、「神の力」について、あるいは「光」について、あるいは「荒野」についての話だったりします。ここではこれ以上詳しく例を挙げてお話しする余地がありませんが、言い換えれば多くの説教は、それほど多くのリングを用いておらず、せいぜい2つか3つくらいの輪で構成されている、それに対してこの説教は、非常に短い話の中で20もの輪が複雑に絡み合っていて、それゆえ極めて謎めいたものに見えるのですが、常々思うに、師の説教全てをひとつの大きなまとまりとして考えるならば、すなわち各説教を構成する輪を全部ひとところに集めてみたならば、きっとこの説教と同じような、上の図ring21をさらに数倍数十倍にも拡大したような複合リングが見えてくるに違いないのです。

しかしそうしたことはまた別稿で考察することにして、話を戻しましょう。私はここで、これまでおそらく誰も語ったことのないことを語るつもりなのです。ここまで述べてきたことから定めしみなさんの中には、いわば中世キリスト教的胎内回帰願望のようなものを読み取って鼻白んでいる人もおられるだろうと思います。なんだ、新プラトン主義とは要するにママと一体だったころの無垢の幸せを夢見て大人になれないシンドロームの一変種にすぎないじゃないか、と。そのように読むことも不可能だとは言いませんが、そうした皮相な読解に終始している限り、師の言わんとするところ、師がここで話そうとしている「これまで一度も話したことのないこと」に近づくことは決してできないでしょう。あるテクストを読んでその「要約」をつくり、これこれこういうお話だから作者のいいたいことはこれこれだ、というまるで小学生の宿題のような「読解」をして悦に入っている哀れな人は世の中にたくさんいます。真理にかけて言いますが、そういう人はいつまでも迷い続けなければならないし、そういう人たちが決して得ることのできないものを、世の数多のテクストはその内に隠し持っているのです。師のリングに話を戻せば、全てのリングの元になっているのは「神の働き」で、この説教は神がその働きを「魂の内で」働くところから始まっている、「我々は、我々に等しいものを成そう」、しかしそのさらに元にあるのは、「我々」ではなく「私が、私に等しいものを成す」働き、すなわち父なる神が子なる神を発出proceedする働きです。リングでいえばring12とring13です。「神は働く」といわれ、そして神というものは始原にして永遠の存在であるのであれば、むろん神は永遠に働き続けるのであって、ということは、父が子を発出するというこの働きも、ただ一度だけ働かれるのではなく、永遠に無限に働かれるはずではないでしょうか。現に師の他のさまざまなテクストでは、しばしば「永遠の今」なるものについて語られ、子なる神は永遠に常に「今」において発出すると言われています。フロイトならぬ今度はニーチェを思わせますが、ニーチェが師のテクストを好んで読んでいたというのは知られた事実である。ニーチェの永劫回帰はさて措くとして師のテクストにおいてはこのprocessionも、また被造物のgenerationも等しく、常に今、働かれるのであり、すなわち被造物の「神からの流出」もまた「還帰」も一度だけ決定的に起こることではなく、常に今、生じつつある事態で、この「働き」がそれぞれメビウスの形をした回転するリングとして表されうるのは、それゆえなのです。神が今この瞬間においていつでも父であり子でありながら同時に父でも子でもないひとつのesseであるように、人はパンを味わう一瞬一瞬においてパンの味を、賜物の味を、そして同時にパンでも賜物でもない永遠の味を時に味わいもする。図ring8やring14があらわすのは、パンを食べるごとにパンの味がしたり賜物の味がしたりするありかたをいつか決定的に脱却して、あらゆるパンに永遠の味をしか感じないような人になるべきだということではありません。そんなことはどんな聖人にとってもおよそ不可能でしょうし、何を食べても永遠の味がしますとしか言わないような面白味のない人の説教を誰が喜んで聴くでしょうか。日々のパンが不味くて、もっと美味しいパンが食べたくても貧しくて購うことができない人が、それをパンと思わず神の賜物だと思って食べてみなさいと言われて、食べてもやっぱり不味い、でも神の賜物だと思って食べるようにしていればいつか賜物として美味しく感じられるようになるのだろうか、あるいは永遠の味とやらがするようになるのだろうか、それはどんな味なのだろうかと思って食べていれば、日々不味いパンだけを食べねばならない苦痛が少しは和らいでいくのかもしれない、それ以上の何を人々に求めることができようか。救済がいつか訪れるという教義が持つ最大の意義は、その教義を信じることによって、その人が「今」救われることです。いつか遠い未来に神のもとへ戻れるという言葉を聴いてそれを信じることで、「今」神のもとへつかの間戻ることができるのでなければ、宗教などに何の意味があるだろうか、今救われるのでなければ。「私が語ること、それは私の内にあって、私はそれを私の内から語り出します」。師が「語り出し」ているのは、いつか来る胎内的幸福への転倒したノスタルジーでもなければ、よくいわれる「神秘的合一」への憧憬でもなく、ひたすら「働き」のリング、その回転運動です。gleichなものをひとつずつ繋ぎあわせる働きを持つ「~以外の何物でもない」「~そのものとして」「~である限りの~として」などの語をめまぐるしく畳みかけながら、師の言葉は常にリングの裏表を駆け抜けるばかりかリングからリングへ次々に滑脱してゆき、リングの回転とともにその絶えざる接続が話を駆動してゆく、それらのリングはしかしみなどれもgleichですから、言ってみれば師の話は、次々といろいろに展開するように見えても実はたったひとつの要素、すなわちリングの運動、だけでできているのですが、そのリングの裏表がどのような言葉を載せているかは、その都度のリングによってそれぞれです。この説教には「さて、これから話したことのない話をします」が3度、「さっきの話に戻りましょう」が2度、あわせて5回の明瞭な話題転換ポイントがありますが、よく見るとこれらの話題転換ポイントで起こっているのもまた、あるリングから別のリングへの大きな跳躍であることがわかるでしょう。そういえば冒頭のヨハネの話のところに、まだ図示していなかったリングがもうひとつ見いだせます。

人間の体内の血管を、太いのも細いのも全部つなぐと地球二周半ぶんだといいますが、無数に細かく分岐しているとはいえその全ての血管を通って、心臓から送り出された血がまた心臓に戻るまで30秒ほどという、驚くべき速度で巡る血は、一方でこの上なく厭わしくありながら他方ではこの上なく高貴である。そのような「話」は、普段の生活の中からいくらでも見出すことができるでしょう。ひとつのリングを作るschaffenすることは簡単です、いつでも好きなときに、好きなようにつくることができます。そしていろいろに組み合わせればそれで一篇の説教ができあがる。しかしそういう個々の輪をいくらたくさん作っても、ひとつひとつは互いのヴァリアントにすぎず、どんなに新奇で目新しいリングでも、「これまで作ったことのないもの」とは言えないでしょう。しかし、私の内にある不断の「働き」と「gleichなものを成そう」とするのはとても難しい。それは、私自身で私自身とともに私自身の内に私自身の働きを成し、そこへ私の像を完全に刻印することであり、みずからの像としてのみずからの働きを、その働きそのものとしてみずからの内に発出しながら、そのものを外へ向けてmachenすることです。説教において師はそれをみずからの発語の運動のうちに発出していて、そのことが、「これまで語ったことのないこと」の核心なのでしょうか、語られる内容ではなく、語るその運動、不断の回転と絶えざる接続との永久運動が? ある意味においてはそうでしょう、なぜなら13-14世紀に生きて活動していたドミニコ会士と結局は別人かもしれないところのエックハルトという名の師は、その名が冠せられたテクストの総体においてのみあり、その総体の内において働くその働きそのものが師であるに他ならないからです。太陽があまねく被造物にその光を投げかけるように、そのリングを数多の聴き手読み手に投げかけようとする、その同じ働きがことによると聴き手読み手の誰かの内において働き始めはしないだろうかと、そのように師は働き、その働きを愛する。「神は働く」位相におけるその働きを説教そのものにおいて働く限りはです。しかしある意味においては師もまた働かない。「神性は働かない」位相におけるその働かなさを説教そのものにおいて語ることができないという、その局面においてはです。なぜならそれは語ることができないからです。しかし注意して下さい。エックハルト師を始め「否定神学」に類するとされる言説をめぐっては常に「語りえぬものを語る」云々というテーマが取りざたされるのですが、師の説教において神性について語られないのは、「語りえぬものを語ることはできない」からではありません。師自身がすでに言っておられる、「ではなぜ神性については語らないのでしょう? 神性の内にあるすべてのもの、それは一で、一については語るべき事態は何もない」からだと。それについて語れないからではなく、「語るべき事態が何もない」から語らないのであって、それは神秘主義でも否定神学でも何でもなく、単なる合理的姿勢と言うべきである。

こういう状態、すなわち語るべき事態がなく、何事も語られない状態、神がどうとか三位一体がどうとか、魂とか救済とか血とかパンとか、ありとあらゆるものごとについて何一つ語るべき契機もなく、語る必要も動機もない、「それは、滅するのです」と言われる「それ」とは、そのようなあらゆることどもを絶えず語ったり語らなかったりせずにはいられない状態のことに他ならないでしょう。ring21をもう一度ごらんになればきっとわかるように、様々なリングが絡み合って「話」はいくらでもどこまでも展開してゆけるといっても、リングが「神」と「神性」のループ、すなわち「働く」「働かない」のループに入ってしまって以後は、「神性」「神性の源泉」「根底」などの抽象的な語がひたすら取り換えられていくにすぎなくなります。輪はどれも gleich なものであり、中に入る言葉はいろいろであっても本質的な仕組みである8の字は同じだというのは、その中に入る言葉が血やパンや鏡やシマウマでも、あるいは父でも魂でも全く同じことで、いうなればそれらの語や概念は、同じ8の字を描きながら人に耳を傾けさせるためにそのつど x と y に代入されるチャーミングな数字のようなものなのですが、「神性」以後、「働かない」ものに代入されるのはすでにいかなる具体的な数字でもなく、 x や y や z そのもの、すなわちそれが変数であることを示すための記号でしかありません。「根底」や「神性」や「源泉」がそれぞれ何であるかと問うのは、x や y や z がそれぞれ何であるかと問うのと同じくらい実りがない。それは変数である、そしてそこに代入すべき数字はないのです、なぜならそこには「一」しかないからであり、あえて代入するならば「1」を代入するしかなく、そのときは「神性」も「根底」も「源流」もみな数字の「1」に置き換わってしまうだけなのです。神とは、神性とは、神の根底とはいかなるもの「である」のか、そこへ至るには一体どうするのか、そもそもそんなところへ至る必要がなぜあり、そのようなことをなぜ語り続けなければならないと思うのだろうか。みずから説教者として職掌上絶えず何かしら語らねばならないということを別としても、生きていれば刻々と目にし耳にするあまたの事物事象について、人の不幸と幸福について、多くの死と貧困、戦乱と疾病、子らの誕生と成長、パンの味、小麦の値段、間断ない諍いと折々の祝祭、触れあう人々の厳しさと優しさ、喜びと幻滅、心身に蓄積してゆく疲労と、それでも暖かいと思う春の日差し、その他その他ありとあらゆることについて日々人々と交わす会話、こんにちは、さようなら、そして日々読む書物の数々。心の内で proceed するにせよ口に出して generate するにせよいずれにしても発せられてしまう言葉の働き――はじめに言葉ありき。言葉は神とともにあり、言葉は神なりき。神の働きとは言葉 logos の働きに他なりません。言葉とその働きこそが、人間にとって、また誰よりも自身にとって、東洋風にいうならば脱ぎ去りがたい煩悩であること、いわば「流出」の報い、不敬虔を恐れず言うなら神の呪いですらあることを、師はおそらくつくづくと思い知っておられた。そして、同時にしかしそれが神の最も豊穣な恩寵であることをも、知っておられたことでしょう、あらゆる言葉が神ともどもに滅するとき、そこへ向かう道のりがいかに高貴な「貧しさと荒涼のうちに」辿られねばならないものかをも。この話をわかってくれる人がいたら、その人に私はこの話を捧げます。もし読む人が誰もいなければ、ひとえに天に捧げることになるでしょう。天の師に幸いあれ。アーメン。

2021.1.21