私の見たこともない海の彼方の羊の目

宇宙飛行士が、宇宙空間から地球をみて、「青いな」とつぶやいたとする。そのとき地球は、「青い」という言葉において表現しうる限りのみずからの言語的本質を、宇宙飛行士に伝達している――私の恣意的な<ベンヤミン>読解によればそうである。一方、宇宙飛行士のほうでは、彼が発した「青い」という言語のかたちにおいて表現可能な限りの彼自身の言語的本質がみずからを伝達している。つまり、「地球が青い」という発語、その言語のかたちにおいて、青いといわれている地球の言語的本質と、青いと言っている人間の言語的本質が、「青い」という言葉において表現可能な限りのかたちにおいて一致しつつ、「受動にして能動」であるところの medial な形でともどもに「表現」している。人間が地球を青いと言い、地球が青いと言われる(名づけられる)という意味では能動と受動の関係を保ちつつ、そこで表出するもの自体においては受動も能動もない。このとき地球がそれを伝達する相手は宇宙飛行士だが、人間が伝達する相手は、ロゴスである。「青い」というその発語において人間は、地球の言語的本質と、みずからの言語的本質とを、ともどもに、ロゴスへと伝達する――と、そういう話であった。

この「ロゴス」を、かりそめにまた「天」などと呼んでみてもよいだろう。神、あるいはロゴスとはこの世界すべての創造者にして森羅万象を統べる絶対的な何者かなのであるから、例えば、ここに地球があり、それを見て「青い」とひとりごとをいう宇宙飛行士がいた、この、見られた地球と、見た宇宙飛行士とを、その瞬間においてともどもにそこに、そのような形で存在せしめたところの、ある測りがたい巡りあわせの力、をこの絶対者に見立てて、これを「天」といういわばニックネームで呼んでみることは、宇宙飛行士と天体の話にはそれなりに似つかわしくなくもないだろう。「青い」という発語において宇宙飛行士は、地球と己れとの言語的本質をともどもに天へと伝達する。では宇宙飛行士が見たであろう青い地球の像はどうか。彼が青い地球を「見る」とき、つまり彼の出力として「見る」という行為を行うとき、彼が「見た」そのかたちにおいて、地球の青い映像的本質すなわち青い地球の像がみずからを彼に伝達すると同時に、伝達されたその像と共に、彼は彼自身の映像的本質をも、ともどもに、天へと伝達する。

さて、13~14世紀に活躍した神学者マイスター・エックハルト*1のラテン語説教に、次のような一節があったと記憶している。

私の目が開かれているとき、それは目である。閉じられていても、やはり目である。さて、この目が開いて、例えば材木を見るとしよう。見る、という作用、見るはたらきのうちで、見る私の目と、見られた材木とは、ひとつになる。目は、目のままであり、材木は、材木のままであるが、しかし、見る、見られるという作用のうちで、両者は等しくなるのである。*2

宇宙飛行士と地球とは、名づけ――すなわち、「見る」出力における「命名」に相応するところの、想定困難な行為――における受動と能動、「見る、見られる」という差異こそあれ、その出力行為において表出する、すなわち伝達される映像的本質は、互いに全く一致している。「見る、見られるという作用のうちで」、すなわち「見る」出力において、「両者は等しくなる」という。「目は、目のままであり、材木は、材木のまま」、すなわち、宇宙飛行士は宇宙飛行士のままであり、地球は地球のままであるが、しかし、宇宙飛行士が見るというその出力において、見る、見られるという作用において表現する両者の映像的本質は、互いに等しく、あたかも手のひらを祈りの形に合わせたごとくに、両者が合致しつつ天へ伝達される。ここで「ひとつになる」という言葉が出てくるのが幾分怪しげに見えるかもしれない。実際、エックハルトに限らず当時様々な文脈で色々なものが(主として神と人とが)このように「ひとつになる」と語られる、その合一は一般に「神秘的合一 unio mistica」などと呼ばれ、合一に関するこうした語りは、それを含むある種の思想を「神秘主義 Mystik」と呼んだりするひとつの根拠になっているのだが、少なくともエックハルトに関しては、彼を神秘主義者と呼ぶのはあたらず、彼がこうした文脈でものが「ひとつになる」と言うとき、その考え方は、アリストテレス以来の視覚認識論の伝統的な流れからそれほどはずれるものではなく、むしろオーソドックスと言ってもよい。アリストテレスによれば、ものを認識するというのは、頭の中にそのものの像ができることだ、という。五感を通した知覚認識であれ、もっと概念的で抽象的なものごとを認識する知性認識であれ、何かを認識するというのは、そのものの像 imago が、その人間の知性の中にできる、いわばコピーされるということである、と。言いかえれば、人間の知性の中のある部分が、認識される対象と等しいものへと変化する、それによって人はものを認識するのであるという。例えばコンピュータでも、何かのデータを取得するということは、自分のPCのメモリの一部が、その取得されたデータの0と1の数字の並びと同じ並びへと電気的に変化するということである(のだろうと思う)が、そんなふうに人の知性というものも、おのれの一部を相手に等しいものへと変化させることで相手を認識する。上のテクストではそういう考え方を根底に置いて、「ひとつになる」とか「等しくなる」と言われているのである。続きにはこうある、

このときもし、私の目が、見るというはたらきそのものであり、材木が、見られるという働きそのものであるとしたら、目と材木とは、見、見られるはたらきのうちで全く完全に等しいといってよいであろう。ただ、目は見る側であり、材木は見られる側であるところのみが異なるのである。

もし材木が、見られるというはたらきそのものであるとしたら、というのはどういうことか。見られるというはたらきそのものであるようなものとは何かといえば、それはすなわち映像である。映像には映像的本質しかなく、映像とは、それが映っている、すなわち見られている限りにおいて存在するものであるから。では、もし私の目が見るというはたらきそのものであるとしたら、というのはどういうことか。この場合「見る」というのを出力ととらえるのであるが、映像出力とはすなわち映像がそこに出現している状態のことである。例えば鏡に材木が映っているとして、鏡に材木が映っているその状態から、物質でできている鏡のその物質性を一切取り去った状態を考えてみれば、そこにある鏡の鏡性とでもいうべきものは、そこに材木の像が映っているその出力の様態と同一であり、すなわちそこに出力されている材木の像そのものと同一である。そう捉えておいて、上の文章の「材木」を「映像」に、「目」を「目に映る像」と置き換えてみる。「私の目に映る像と、映像とは、見、見られる働きのうちで全く完全に等しいといってよいであろう。ただ、目に映る像は見る側にあり、映像は見られる側であるところのみが異なるのである」。たいへん当たり前の話になった。さらに続きにはこうある――

では、私の目が、羊の目を見るとしたらどうであろう。私の目も、羊の目も、ともに、見、見られるはたらきにおいて全く完全にひとつとなるであろう。さらにいえば、この羊が、私の目の届かないはるか海の彼方にいたとしても、同じことである。私の目は、私の耳とよりも、海の彼方の羊の目と、よりいっそう等しい。私の目と私の耳とは、そのはたらきにおいてひとつではないが、海の彼方の羊の目と私の目とは、そのはたらきにおいて等しいからである。

例えば、私が見るものが材木やランプや地球ではなく、羊の、でなくとも何か生き物の目であれば、互いに見かわす目と目のそれぞれが互いに受動であり能動であって、受動・能動の差異さえそこでは消失して互いに全く等しくなる、というような話としてここを単純に理解するわけにはいかない。なぜなら、「この羊が、私の目の届かないはるか海の彼方にいたとしても、同じことである」とあるから。私の目が届かないのでは、能動も受動もありはしない。

同じエックハルトのドイツ語の説教で、ほぼ同じ内容のものがあるので、そちらも読んでみる。

私の目が開いているとき、それは私の目です。目が閉じているとき、それもまた同じ目です。そして、この目で見ることによって、材木から何物をも奪いはしないし、付け加えもしません。さてそこで、よくきいてください! 私の目がひとつの目として純粋であるとし、それが開かれ、見るというはたらきをもって材木に投げかけられるとき、そのとき目は目、材木は材木のままであるけれども、見る/見られるというこの働きのうちにおいて、目と材木はひとつのものに――なんなら「材目」といってもいいですがそのようなものになっているのです。*3

この「材目」Augeholz というのは、目 Auge と材木 Holz を合わせて一つの単語にしてしまった一種の造語*4とおぼしく、<ベンヤミン>のテクストにあった「言語‐ランプ」(言語となったランプ)というのと同じ伝だと考えられ、要は「材木でありかつ目であるもの」の謂である。続き、

そのとき材木はそのまま私の目です。そしてこのとき、仮に材木が質料をもたず、私の目の視力と同じように精神的 geistlich なものであるとしたら、実に、この見る/見られるはたらきのうちにおいて、材木と私の目とはひとつの同じき存在 wesen のうちにある、ということができます。

この「質料」は、マテリア、物質性というようなことを指す。「精神的 geistlich」というのは、<ベンヤミン>における geistig を意味する語の中世に一般的だった綴りのひとつである。最後のところの「存在 wesen」はこれも<ベンヤミン>のところで見たように、このころは「本質」というよりは、現代語でいうところの Sein に近い意味だった。「本質的に○○である存在」「そこにあるもののありかた」というような、「存在」と「本質」を兼ねたような意味であると考えておく。発音は現代と違い「ヴェーゼン」ではなく「ウェセン」である。説教の内容はラテン語のほうのとおおよそ変わりない。質量を持たず、精神的つまり知覚・認識的なものであって*5かつ「見られる」働きそのものであるようなもの、それはすなわち映像である。私の目が、あるいは私自身が、「見る」働きそのものになっていれば、そのとき私の目は、私が見ている映像と等しい。

物質的なものについてこのことがいえるのなら、geistlich なものについては、よりいっそう同じことがいえるでしょう。そこで大事なことですが、私の目と私の耳とは、これもまた確かに同じひとつの wesen のうちにありますけれども、私の目と私の耳とがひとつであるよりもはるかに、私の目は、かつて私が見たこともない海の彼方の一匹の羊の目とひとつであるのです、なぜなら羊の目は、私の目が持っているのと同じ働きをもっているからです。

私の眼と耳とは確かに同じ wesen のうちにある、というのはこの場合、私というひとりの人間存在に目も耳も属している、という意味だが、そういう同一性よりも、私の目と羊の目、それも私がかつて見たこともない海の彼方の羊の目との同一性のほうが重要だ、と。ここにも、「私がかつて見たこともない海の彼方の羊の目」とある。これが何のことなのか考えるために、唐突だがここで別のテクストを読む。宇宙飛行の話だ。

1977年に相次いで打ち上げられ、有為な惑星探査をこなしたあと、ボイジャー1号・2号はともに、今は地球から百数十憶キロの彼方を外宇宙の深淵へ向かって飛んでいるはずである。彼らは「はやぶさ」のように帰ってはこない。89年に打ち上げられた木星探査機ガリレオに至っては、探査を終えた後、衛星の環境を汚染しないよう木星の大気圏に突入させられ、いわば「自刃」させられたとか。彼らが送ってきた膨大なデータに基づいた数々の惑星写真を掲載した美しい写真集『Beyond』(マイケル・ベンソン著、檜垣嗣子訳、新潮社、2005)のソデにはこうある。

太陽系の、地球以外の惑星から見ると、宇宙旅行をなしうる生命体が太陽から3番目の天体に存在する可能性はますます高まっている。起伏にとんだ赤錆色の火星や、木星の火山性衛星イオ、薄く優美な土星の環に口がきけたなら、その生命体がどんな風に見えるかを教えてくれたことだろう。それは決まって、硬い金属のよろいをまとってやってくる。猛スピードで移動しながら、ガラスの目やその他の感覚器官を使って休むことなくパンしたりスキャンしたりする。それは太陽エネルギーを吸収することもあれば、原子力を動力源に使うこともある――前者は見事にシンメトリーな翼によって、後者は極めて活動的な知覚機器に影響を与えないよう、支柱のような腕の先にのせられた原子力電池によってエネルギーを確保している。またそれは、見るもの知覚するもののすべてを――文字通りひとつ残さず、すべてを――ふるさとの惑星へと報告している。情報は傘型高利得アンテナを通じて、0と1からなる高速のデジタル化された「声」となって、遠くふるさとに届けられるのだ。

彼らを、「彼ら」と呼び、まるで人のように語りたいという気持ちになることに不思議はないのだろう。彼らは熱心に誠実に働いて、0と1とからなる高速のデジタルデータを着々と送ってくる。デジタルデータの送信は電波か何かともかく一種の波動に乗って行われるのだろうし、声というものも音波の波動だから、どちらも波動だという点は共通していて、この波動に「声」という語を当てているのだと考えれば、別におかしなこともないかもしれない。

とはいえ、上の文章はそういうことを念頭に置いているわけではなくて、「声」というこの比喩はやはり、伝達という行為を根本において担うのは「声」だという古い古い観念に基づいているのだろう。それも、「その声の報告は、言葉を使わない」という言い方からすれば、「声」のうちでももっぱら言語が、つまるところ音声言語が、生物間の相互伝達を担う究極のメディアなのだという観念がここには生きている。

探査機は、金属やその他の物質でできた「きわめて活動的な知覚機器」で入力した情報を、遠く離れた地球にある出力機器へ送信する。探査機は出力しない――むろん送信もアウトプットの一種には違いなかろうが、ここでは映像出力のことだけを考えている。映像に関しては、探査機が行うのは入力と送信であって、出力は地上で行われる。ふつう――例えばPCからプリンタへ情報を送信して原稿をプリントアウトするようなときはまだ「送信」という言葉が使えるが、ひとつのスマートフォンで何かを録画してただちに再生出力するようなとき、そこで「送信」が行われたとは言わない、というか送信は行われない。これに対して惑星探査機と地上の出力ディスプレイの間の距離は、もう桁外れに大きい、そこでは、出力に至るために、一般の人智には及ばないようなとてつもない送信行為が行われている。

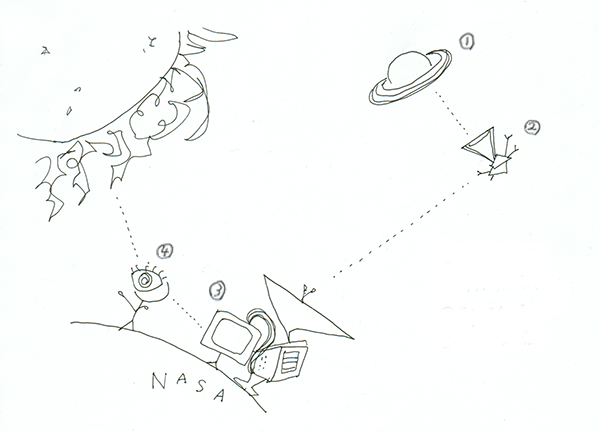

私が何か写真をとって、それを友達にプレゼントするとする。プリントしなくても、デジカメで撮った画像データファイルをその友達に送信するのでもよいが、そうして送った画像を彼女が見たとき、私が彼女に映像を伝達しているかといえば、そうではなく、あくまでも、私のカメラが知覚したものがPCへ入力されたものが相手のPCなりモバイルなりへ送信され、そこで出力されたものを彼女が見ているにすぎない。それは、私のカメラを操作する者としての私がそこにいなくても同じことだ。無人の探査機が地球へ画像を送ってくる。そのときに行われることは、入力機器である探査機から地球の出力機器への送信であって、カメラを操作している者から出力写真を見ている者への伝達ではない。むろんデータは伝達されるし、それは極めて重要な伝達であるけれども、映像が伝達されるかといえば、しない――少なくとも、知覚したものの全的な、つまりは「実物大」の伝達は行われない。探査機の営為において起こっていることは実際のところ、探査機という生命体から人間への直接の映像伝達というような単純でうるわしいことではなくて、根幹には、入力機器から出力機器への情報送信と地上での出力ということがあり、その両端に、探査機による惑星の知覚、と、われわれ人間による出力画像の知覚、という二つのことがらがそれぞれくっついている。届いたデータの数学的処理のプロセスはここでは省略して考えると、つまり惑星の画像がわれわれの目に届くまでの間には三つの階梯、プロセスがある。(1)探査機による惑星の知覚、(2)知覚された画像データの出力機器への送信・出力、(3)画像の、人間による知覚、の三つだ。

この図でまず注意すべきことは、左上の太陽の像、その右の土星の像は、あくまでも「像」、つまり、「実物」の太陽や土星ではなく、探査機ないし人間が「見た」太陽なり土星なりの「像」を示しているにすぎないということである。実物大の夕日の知覚の一件は、図中の④における像の出力において起こる。ではカメラによる惑星の知覚という局面はどうか。上の文章にあるように探査機のカメラが「見るもの知覚するもののすべてを、文字通りひとつ残さずすべてを」送信するとすれば、いわば実物大で送信するのだが、このとき「実物」とは実物の惑星ではなくてカメラが知覚した惑星の像のことである、その知覚においてはどうか。カメラの目は、惑星を「実物大」で知覚することができるかといえば、それは人間の目と同じで、やはりできないだろう。探査機の目と「実物」の惑星の間で起こることは、人間の目と「実物」のランプの間で起こることと基本的に同じだ。違うのは、人間の網膜のすぐ後ろには脳があって、出力機器をかねたこの脳という器官への送信は0.5秒ですむけれども、探査機のカメラには出力機器がついておらず、出力器官はここ地上のNASA基地にある――としよう。④と②が等しいのではない。いわば②と③を足したもの、つまり入力器官と出力器官を兼ね備えたものが④に等しいのであって、②から③への「送信」は、いってみれば人間の視神経から脳への情報送信にあたる。②から③へ向かう→自体が出力であるわけではなく、この→そのものはここでいう伝達ではなくて送信にすぎない。探査機ないし探査機カメラ、つまり②に限っていうなら、カメラが撮影をする、それは入力であって、網膜に像がうつるのと同じ、端的に光学的な、オプティカルな現象である。オプティカルなデータをとりこんで、格納する。そのことを「見る」と称するならば、言いかえれば、「見ること」を「入力」と捉えるならば、確かにカメラは純粋に、見る機能、「見るはたらき」そのものである、とも言える。

しかし、見る、ということが、単なる入力ではなく、そこにおいて何かしらの伝達が生じるようなものごとであるためには、見る側において出力が行われなくてはならない。純粋に入力機能であるカメラが惑星を知覚したとき、そこで惑星からカメラへの映像的本質の伝達というものが行われるかといえば、行われない。そこで行われている情報伝達は、あくまでも一定のオプティカルなデータの取得において、惑星の数値的本質が伝達されているというにとどまる(むろんそれは重要な伝達であるけれども)。カメラが惑星を知覚するという局面において映像的伝達が生じるためには、転倒した話ではあるが、事後の映像出力を待たなくてはならない。出力は、また別種の機器を用いて、人間の手による直接の操作を介して地上で(あるいは宇宙ステーションで)行われるほかはない。

映像的本質の伝達プロセスにおいては、①→(②+③)がひとまとまりのものであって、②から③への送信において膨大な距離と時間をかけながら、③における出力において、惑星の映像的本質が機器類(②+③)へ伝達される。この②と③を併せた機器類をひっくるめて「探査機」と呼ぶことにしよう。「探査機」が惑星を「見る」出力のはたらきにおいて惑星の映像的本質が自己自身を探査機に伝達するが、この伝達は探査機の出力において起こるから、このときこの伝達における主体性能動性はあくまでも探査機の側にあり、惑星の側にはない。この出力はNASA基地のディスプレイ上で起こる。それから、その同じディスプレイ上に人間が映像を見る、③→④の伝達が第二のまとまりであって、ここで、人間が「見る」という主体的出力を行う、そこで、この出力ディスプレイにおいて人間が見る映像の映像的本質つまりその映像そのものが人間へ伝達される。このとき主体性能動性はむろん人間の側にあって、映像の側にはない。この二つの伝達、すなわち、惑星の映像的本質の探査機への伝達と、その探査機が映像を出力するそのディスプレイ上に人間が見る映像の人間への伝達、この二つの伝達が、③においてほぼ同時に起こる。つまり③のディスプレイにものが映った時点においてほぼ同時に起こる二つの伝達があり、その二つがあたかも重なって起こるから、まるでこの二つが、二つではなくひとつの伝達であるかのように思え、惑星の映像的本質がこれらの映像において直接に人間に伝達されるかのような気がするし、そういう気がしているのが普通だろう。だが本当はこのふたつの伝達の間には、否定しがたい断絶が介在している。なぜならば、上で言う、③のディスプレイにおいて探査機が出力する映像、と、同じ③のディスプレイ上に人間が見る映像、とが同じひとつの映像であるという保証は何ひとつないからである。なぜなら(これも<ベンヤミン>のところで詳述したように)くどいようだが人間が映像を見るとき、その映像はディスプレイ上に「ある」のではないからだ。

さてそこでエックハルトに戻る。「材木」を「惑星」と、「目」を「探査機の目」と置き換えて、ラテン語ヴァージョンのほうを読んでみる。「探査機」とは、出力機器を含めた機器群(②+③)のことである。するとこうなる――「見る、という作用、見るはたらきのうちで、見る探査機の目と、見られた惑星とは、ひとつになる。探査機の目は探査機の目のままであり惑星は惑星のままであるが、しかし、見る、見られるという作用のうちで、両者はひとしくなるのである。このときもし、探査機の目が、見るというはたらきそのものであり、惑星が、見られるというはたらきそのものであるとしたら、探査機の目と惑星とは、見る、見られるはたらきのうちで全く完全に等しいといってよいであろう。」――カメラの目は、「見る」ことを「入力」と考えれば確かに「純粋な見る機能」そのものであると上に述べた。では、出力機器まで含んで探査機と考えるとき、その「探査機の目」はどうか。探査機の「目」なかんずくカメラの「目」というのは、そもそも比喩であって、カメラについているのは本来レンズとその機構であって目ではないし、探査機に至ってはその入力機器を「カメラ」と称してよいものなのかどうかすら本当のところ私は知らない。「探査機の目」という語が採用されるならばそれはそもそも、探査機が搭載しているであろう何らかのセンサーおよびデータ格納・出力機能を「目」という比喩で呼ぼうということであるから、それはすなわち「見るはたらきそのもの」以外の何物でもないだろう。また一方で、惑星が見られるはたらきそのものである状態というのは、すでに述べたように、惑星が見られている状態で、その映像的本質が表出している状態であり、つまり惑星の像が映っている状態である。つまり、「目が見るはたらきそのものであり、惑星が見られるはたらきそのものである」ような場合とは、探査機が映像入出力機能そのものとして考えられ、惑星が映像であるような場合のことだと考えることができる。そして惑星が映像である場合とは、つまりそのような惑星とは、像として知覚された惑星以外ではない。すなわち、純粋な映像入出力機能そのものとしての探査機の目は、その目によって像として知覚された惑星と、ひとつである。「ひとつの wesen においてある」とは、単に「等しい」のではなく、等しくもあるけれども、ひとつの本質的存在性においてあるということだ。鏡の前に私が立ち、鏡に私の姿が映っているときに、像を映す機能としての鏡面とそこに映っている私の像が同じひとつの wesen にあるというようなことであって、鏡に映っている像と、鏡の前に立っている私とが同一であるという話ではない。

一方、この同じ文を、私の目、あるいはNASAのスタッフの目と、③においてディスプレイ上で人が見る映像との関係にあてはめてみると、「人間の目が見るというはたらきそのものであり、映像が見られるというはたらきそのものであるとしたら、人の目と映像とは、見る、見られるはたらきのうちで全く完全にひとつになる」。映像が見られる働きそのものであることはもう繰り返さない。人の目のほうは、探査機と同じく映像入出力機能そのもののことを「目」と呼ぶのだと考えるならば、人が惑星の映像を見るとき、その目と惑星の映像とは、やはりひとつになる。

さてそうすると、ひとつになるものが二組できたことになる。探査機の目(②+③)と、それが知覚した惑星の像①。人の目④と、それが知覚した映像③。この「ひとつになること」、すなわち全的かつ直接的な一致、言い換えれば映像的本質の十全な伝達は、ふたつほぼ同時に起こるわけでもあるし、もしここで、探査機の目によって知覚された惑星の像と、地上のディスプレイ上で人間が知覚している惑星の像が等しく「同じ wesen のうちにある」ものであれば、この四つ、探査機の目とそれが知覚した像と人の目とそれが見る像とは、みな等しく同じ wesen のうちにおいてあることになるだろう。すなわち、探査機が見たものを「一つ残さず、すべてを」われわれは受け取ることができるだろう。探査機であれ人間であれ入力像と出力像が等しい、つまり「実物大」で「ありのままに」ものが見えるということは実際にはほぼありえず、「実物大」で「ありのまま」という関係は、ありうるとすれば、ものと知覚者の間ではなく入力像と出力像との間でしかありえないが、ここではそれが前提とされており、探査機の目も人間の目も、それぞれが知覚した像と同じ wesen のうちにある、すなわちそれぞれが入力した像と出力する像は全く等しい、図でいえば①と(②+③)、③と④とはそれぞれ等しいという前提がなされたわけなので、あとは、(②+③)と③ないし④が等しければ――すなわち、地上の③において表出する、探査機(②+③)による出力像に対して、同じく③において人間がその目に入力する像、ないし④において人間が出力する像のどちらかが等しいものであれば、四つとも等しくなり、人間の目は惑星の像と等しくなれる、つまり惑星の像(①)と、人間の目(④)が等しくなることができ、「私たちは探査機が見た惑星の姿をそのままに見ることができる」等と語ることが可能になるのである。普通、③において表現する探査機による出力映像と、同じく③において人間が入力する映像とは、当然等しいと考えられるだろう。しかし、一見した現象としてはこの二つは同じように見えても、原理的には同じではない。上で触れておいたように、③における探査機による出力映像は、探査機が「見る」はたらき、出力を行うに際しての惑星の映像の表れであるが、同じく③における人間による入力映像とは、ディスプレイ上に存在するそれではなく、あくまでも、人間の網膜に映ったその、探査機による出力映像の像、にすぎず、それはそもそもディスプレイ上には存在せず、④における人間の出力においてしかない。人間が見る映像の映像的本質と、それにあって伝達可能な限りのものは、この場合、ひとつの wesen においてあるという前提であるから、すなわち等しいが、このとき「人間が見る映像」の映像的本質と、ディスプレイ上に探査機が出力したその結果の表れであるところの映像の映像的本質が等しいという保証はどこにもないのだ。人間が見るものは、人間が見ることが可能な限りのものである。探査機が映像出力「によって」われわれに伝達してくれるものをわれわれは受け取ることができるが、同じ探査機がその映像出力「において」いかなる精神的本質を天に向かって伝達しているのかは、われわれの知りうるところではない。つまり、②+③と③とは、決して等しくはない。その限りにおいて、この二組の「ひとつのもの」のペアどうしは、限りなく分断されたままでしかありえない。

そこで、羊の目の話を読み直してみる。

では、私の目が、羊の目を見るとしたらどうであろう。私の目も、羊の目も、ともに、見、見られるはたらきにおいて全く完全にひとつとなるであろう。さらにいえば、この羊が、私の目の届かないはるか海の彼方にいたとしても、同じことである。私の目は、私の耳とよりも、海の彼方の羊の目と、よりいっそう等しい。私の目と私の耳とは、そのはたらきにおいてひとつではないが、海の彼方の羊の目と私の目とは、そのはたらきにおいて等しいからである。

今度はこの「羊」を、「探査機」と読み替えてみる。「この探査機が、私の目の届かないはるか宇宙の彼方にいたとしても、同じことである。私の目は、私の耳とよりも、宇宙の彼方の探査機の目と、よりいっそう等しい。私の目と私の耳とは、そのはたらきにおいてひとつではないが、宇宙の彼方の探査機の目と私の目とは、そのはたらきにおいて等しいからである」。

③における出力像と入力像が同じだという保証がなくとも、探査機の目と私の目、すなわち①と④がひとしくなれば、四つひとしくなれる。知覚像と出力像をひとしくすることができなくても、目と目がひとしければ、四つひとしくなれる。ひとしい、といってもここでは「見るというはたらきにおいて」ひとしいというのだから、平たく言えば両方とも目であるからその限りにおいて等しいということであって、それは惑星の像と探査機が出力するものが等しいというのとは違う性質の等しさであるかのように思えるが、探査機の目も人間の目も、ここでは「純粋に見るはたらき」のことを<謂う>、すなわち純粋に見るはたらきそのものであるとされているのだから、「見るはたらきにおいて」等しければ、それはすなわち全的に等しいのである。この二つ、すなわち(②+③)と④が等しい、ということを介して、二組のペアすなわち①=(②+③)と③=④がつなぎあわされ、①=(②+③)=④=③となり、四つがひとしく、ひとつの存在/本質、wesen のうちにあることができる、というわけなのだ。このとき、私が見る出力映像は探査機の知覚した知覚像であり、探査機の出力において伝達されている惑星の映像的本質は、私が見る出力において伝達される惑星の映像の映像的本質に等しい、すなわち、私の出力において、惑星の映像の映像的本質のみならずそれと等しいところの惑星そのものの映像的本質がみずからを伝達するということが生じる。つまり、探査機という機械を間にはさみながら、私は映像としての惑星を見、見ることで、惑星を見ることができる、と、そういうふうに考えることができるようになる。「われわれはカメラを通して惑星のありのままの姿を見る」等という、フィクショナルな語りが可能になる。

これはむろん、一種の詭弁とみなされるかもしれない。というのは、この「論証」の根底にある「もし私の目が、そして探査機の目が、純粋に見る機能であったとしたら」という前提そのものが、実際にはほぼありえないことだからである。人間はむろんのこと、探査機の高度に特化したセンス・システムでさえ、「純粋に見る機能」でありうると考えるのはそれなりに困難である。鏡から鏡の物質性がすべて取り去られて純粋にものを映す機能だけが残っている状態というものを具体的に想像することが困難なように。そういう、想定困難な前提に基づいて、人はあたかも自分が「純粋な見る機能」であることができるかのようにして、「カメラを通して惑星を見た」などとしばしば語るのだ。自分と同じく探査機もまた「純粋な見る機能」であって、その点で探査機と己れとが「同じひとつの wesen のうちにある」生物であるかのように、その仮想的な同一性を、あたかも両者が目と耳と声を持つ生き物としての wesen を共有するかのような比喩をもって語ることで、はじめて「探査機がわれわれに惑星を見せてくれた」という物語を語り夢見ることが可能になるのである。

エックハルトはむろん、これらの説教を映像論の枠組みで行ったわけではなく、惑星や映像を見ることが彼の関心の主要な対象であったのではない。彼の関心は、いかにして神を認識するか、というところにあった。それ自体がロゴスであり純粋に geistig な知性認識のはたらきそのものである存在である神を人間がいかに認識できるか、というのが、彼に限らず(現代に至ってもなお)神学上の大きなトピックのひとつなのである。神という語りえぬものを何とかして語ろうとするスコラ神学者たちの営みは、聖書という一次データと教父たちの著作という既存研究文献に依拠した神の詳細な分析に等しく、ほとんど科学的無神論者のような態度であるが、信仰が極まった果てに無神論者になってしまったような彼らが本当に信心深かったとすれば、おそらく現代において数億光年彼方のクェイサーの観測データを延々と解析し続けたあげく妙に信心深くなってしまった位置天文学者のように信心深かったのかもしれない。それはともかく、このテクストにおけるエックハルト自身の問題は、神という純粋に geistig な存在を、肉体というマテリアから逃れられない人間がいかにして十全に認識しうるのかということであって、一方で私の問題は、純粋にやはり geistig な存在であるところの映像をいかに十全に認識しうるか、つまりいかにして映像の映像的本質が十全に伝達されうるか、ということである。結論を言えば十全な認識は困難なわけだが、それは当り前であって、だから困るというようなものでもないし、それで悄然とすべき類のことでもない。エックハルトにとっても、マテリアに縛られた不完全な存在である人間が神を十全に認識できないのは当然であっただろうが、僧職にあって説教を行う身としては、また自身信仰者としては、人は(いつか、可能性として)神を認識できる――神がそこにあるということを人は十全に知覚可能だという希望を語る方法を必要としただろう。

「等しくなる」ことが十全な認識の成就であるという前提に立てば、人間の知性認識は神のそれに比して不完全極まりないものであるから、神を十全に認識することは、生きている限りかなわないはずである。人の目が純粋に見る機能そのものであることがありえない以上に、人が純粋に知性認識であるような事態は神学的にはありえないので、もしそのような事態がありうると少しでもエックハルトが考えているならば、それは異端だと言われても仕方がない。神の目と、神が見る材木と、私の目と、私が見る材木とが四つともにひとつの wesen のうちにありうるという主張をこの説教から読みとるならば、そこには異端すれすれの思想が表出する。そこはエックハルト「解釈」の問題であり、議論の生じるところだ。他方この説教に基づいて、探査機の目と探査機が見る惑星像と私の目と私が見る惑星像の四つが等しいという話を引き出すのは、イマゴロジーの文脈における私の所作なのだが、そこに表現するのは異端思想ではなく、映像を見ることに関するフィクショナルなロマンである。

眠って夢を見ているならともかく、覚醒した状態で何かを見、認識しようとしたとき、瞬時にしてほぼ必ず言語が介入してくる、それが、人の目が「純粋に見るはたらき」であり難い大きな理由のひとつである。そういう事実を捨象してはじめて、二つの目が等しくなりうるが、しかしまた一方で、二つの目が等しくなりうるというロマンを成立させるのもまた言語である。「もし……であれば」という言語的手続きがなかったら――そもそも命名行為がなかったら、何を見ようとも私は、単に、純然と何かを見ているという想定困難な状態から一歩も出ることができないだろう。惑星を見ることは決してないだろうし、惑星の写真を見ることすらないだろう。

私が見たこともない彼方へ飛び続けているボイジャーは、いわゆる「ゴールデン・ディスク」を載せている。そのディスクには、地球で撮影・録音されたさまざまな画像データ、音声データが入っているという。いつかそのディスクを開く技術を持った生命体がボイジャーを拾い、このディスクを開き、画像と音声とを出力させることがあったら、そこではいかなる伝達が生じるのだろうか。彼らのもとでは「生命体」ボイジャーの目と耳とは、すでにわれわれのではなく彼らのそれとひとつになり、地球の人類にはおよそ想像もつかないような geistig な本質を天に向かって伝達するのではあるまいか。ゴールデン・ディスクに納められた画像や音声は、NASAのサイトで見聞することができる。

(一橋大学語学研究室2017年度紀要『言語文化』第53号所収)

2014.05.18 / 最終更新 2017.03.15